Nel regno di Nettuno

Artext

La Biennale di Venezia

19. Mostra Internazionale di Architettura

Quando si arriva al Padiglione Italia con l’inaugurazione, in anteprima, della Biennale Architettura 2025, qui nel bacino marciano si riflette ancora, e interpreta l’architettura, quella sperimentale, quella teorica, ma soprattutto quella pratica, che fonda luoghi, cambia i paesaggi, ricostruisce le città dopo catastrofi, naturali e non solo.

Così, nel raggio di pochi chilometri da Palazzo Diedo, nel Sestriere Cannaregio attraverso piazze e calli e con sfondo la Chiesa del Redentore e quella della Salute, simboli della rinascita del popolo veneziano all’indomani delle epidemie, progettisti da tutto il mondo si ritrovano per condividere saperi, punti di vista, opinioni.

Questo succede mentre la situazione geopolitica è estremamente labile, evidenziando un’incapacità nell’accettare, includere.

Ma qui in città tra opere e narrazioni si sviluppa una vicinanza inedita se si considerano i risicati spazi veneziani, e non può che suggerire una prossimità, che spesso e volentieri non corrisponde al reale che nella dimensione vettoriale dei contesti di provenienza dei progetti.

Forse dovremmo ricorrere all’astronomia per raccontare l’eterna rincorsa allo spazio, mentre gli equilibri tra specie umana e habitat restano, sulla terra, sospesi.

O l’astrologia. Al centro, naturalmente, dei saloni dipinti dei Palazzi nobiliari, dove coesistono simboli e immagini, di cui Venezia è stracolma, in primo luogo sulle opere d’arte, “là dove si avvertiva e intravedeva dietro di esse le grandi energie creative… che non erano altro che le forme … dell’essere uomo, della sua passione e del suo destino”… schemi corporei che riuscivano a restituire visivamente il punto più alto dell’eccitazione emotiva. A cogliere il senso profondo di queste “formule del pathos” (Warburg in Astrologica) “le immagini come depositi e trasformatori di spinte affettive che danno forma e creano una distanza, batterie di forza della vita che colpiscono l’occhio senza danneggiarlo”.

E qui proprio a Palazzo Diedo con l’esposizione The Next Earth: Computation, Crisis, Cosmology questo recupero avviene entro un fitto intreccio di relazioni spazio-temporali, attraverso una serie di “migrazioni” delle immagini astrologiche, frammenti di un mondo possibile di come l'architettura si relazioni con il pianeta e lo riconfiguri attivamente, offrendo nuovi paradigmi per plasmare, raccontare, calcolare e ricostruire il nostro mondo.

La computazione planetaria ha trovato tangibilità all'astrazione che confina il superamento dell'innovazione, sia pure in The Shape of Things to Come - l'allestimento di Formafantasma che si appropria dei meravigliosi spazi dell'architettura ripensata da Carlo Scarpa sotto invito di Adriano Olivetti nel 1957, - tiene traccia di una rivoluzione in continuo divenire: dalle macchine storiche lanciate sul mercato dall'azienda della Lettera 22, conservate come pezzi da museo, agli oggetti disegnati da Andrea Trimarchi e Simone Farresin, il risultato è una serie di opere, video documentaristici e animazioni 3D che affronta il tema dell’impatto ambientale con soluzioni concrete che attingono a pieno dalle dinamiche del Design.

Certo la rivoluzione rimane come residuo nelle dinamiche produttive e di riciclo del rifiuto tecnologico. Cosi come permane una transitorietà nelle narrazioni, nell’idea di una corrispondenza armonica tra i suoni ed i pianeti, tra elementi e sostanze, acqua e luce che investe la città di Venezia come nella sorprendente modernità dell’Area Scarpa negli spazi rinnovati della Fondazione Querini Stampalia. Nella quadreria del piano nobile è ancora possibile osservare scene di vita e la dimensione teatrale della Venezia del settecento. Quando dal 1637 al 1645, tra l'apertura dei primi teatri d'opera pubblici e l'inizio della guerra di Creta, Venezia vide una fioritura musicale di portata internazionale. Numerose opere furono rappresentate in prima assoluta sui palcoscenici veneziani. Ma più che l'opera in sé, fu l'idea di teatro lirico pubblico a nascere nel 1637. La nascita di una intelligenza collettiva al prezzo unitario di un biglietto di ingresso a teatro.

Qui, a Venezia è ancora possibile riallacciare quel dialogo stimolante tra il concetto di computazione planetaria e le pratiche architettoniche ecosostenibili, spingendoci a riconsiderare l'impatto e la portata delle azioni umane sui sistemi naturali della Terra.

Cosa fa Clima. Il lavoro di disgregare/mondalizzare il pianeta.

Spesso parliamo ingenuamente di "mondo fatto dall'uomo", ma ci sono altre metafore per la nascita del nostro mondo, che può essere inteso come un organismo e un ecosistema che è stato in gestazione per l'intera durata della vita della specie umana e che ora sembra coinvolto in un travaglio cruciale per far sì che possa finalmente nascere, oppure no.

La Noosfera è proprio quell'ambito del pensiero che affiora dagli elementi fisici e biologici della Terra quando la materia diventa cognitiva e in parte consapevole di sé. Questa intelligenza sta trasformando il pianeta stesso, dando vita al paradossale Noocene: proprio nel momento in cui la mente prende coscienza della sua evoluzione, realizza che ciò potrebbe compromettere il suo stesso avvenire.

In un'epoca non più di immagini ma di biopictures, non di cibernetica ma di biocibernetica, sembrerebbe che l'architettura si trovi a fronteggiare un compito più arduo di quello diretto alla sua vocazione originaria: quella di immaginare un habitat sostenibile erigere attrazioni spettacolari e monumenti iconici.

E a questa metapicture dell'architetto sulla quale dobbiamo riflette. Forse a questa prestare la massima attenzione. Questa immagine porta alla mente la tesi di Henri Lefebvre secondo cui la produzione sociale dello spazio non è soltanto l'esito del lavoro di progettisti e disegnatori - lo spazio "progettato" di architetti e urbanisti - né dei soli ingegneri e costruttori che trasformano i progetti dei primi in strutture materiali dai profili ben definiti. Lo spazio è anche vissuto e ciecamente "celato" dalle pratiche produttive e riproduttive umane.

E tempo per lei di tornare per la sopravvivenza e la continua evoluzione delle forme di vita su questo pianeta. È tempo di ricominciare da zero! La funzione prefigurante delle divinità pagane elementari per l’evoluzione del sentimento moderno della natura.

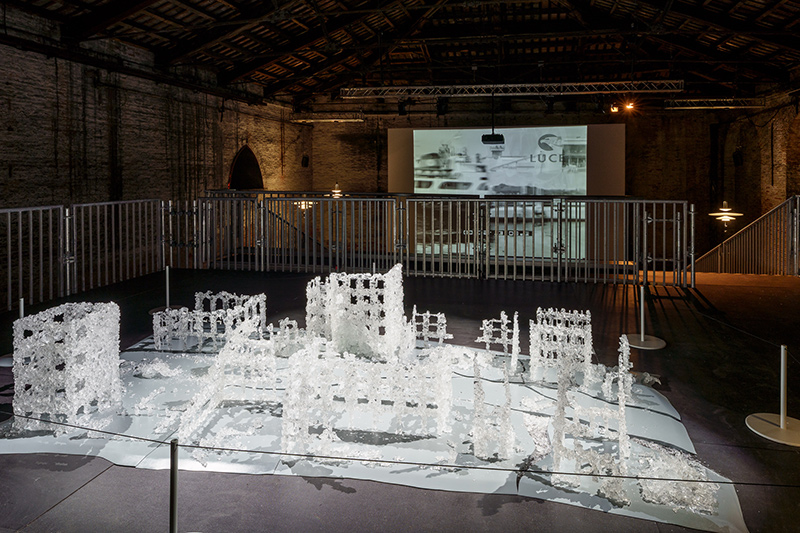

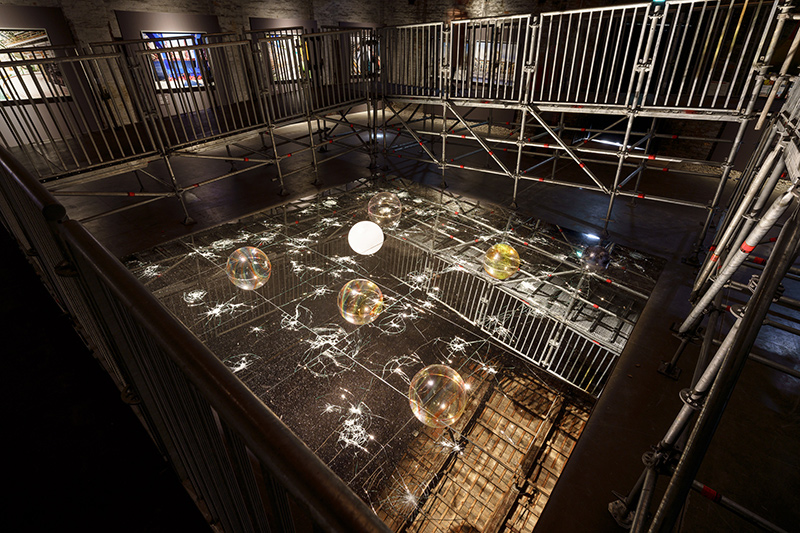

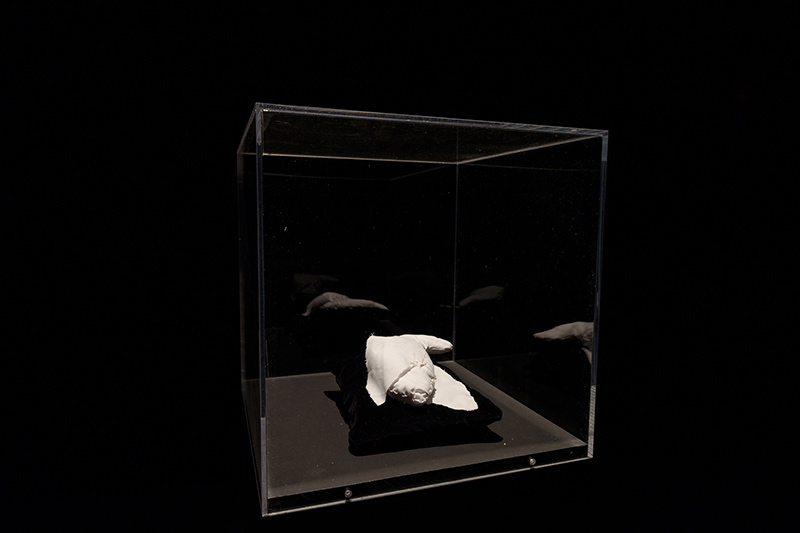

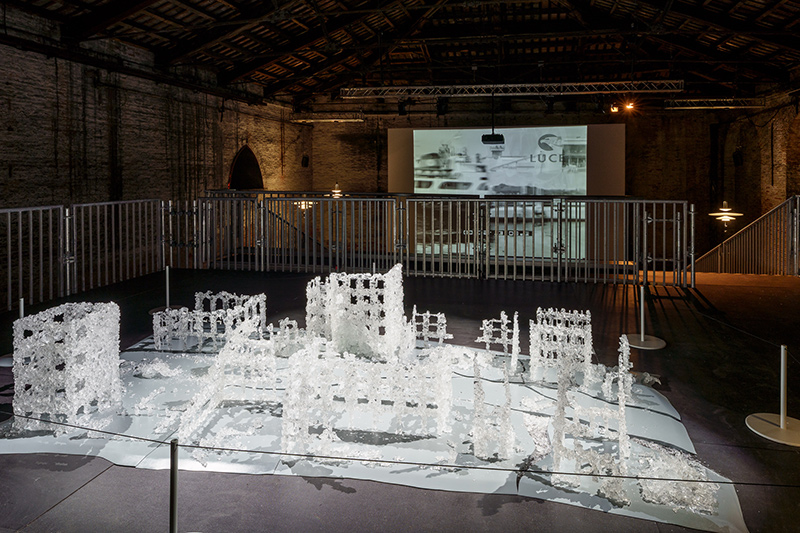

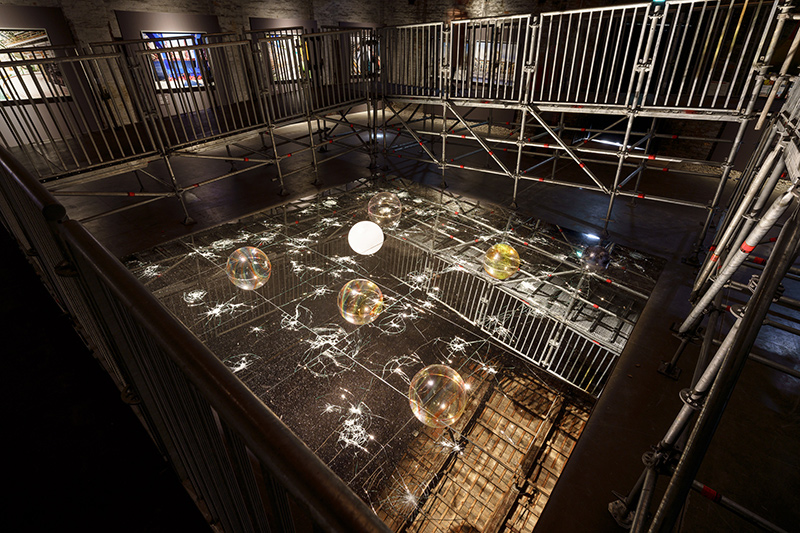

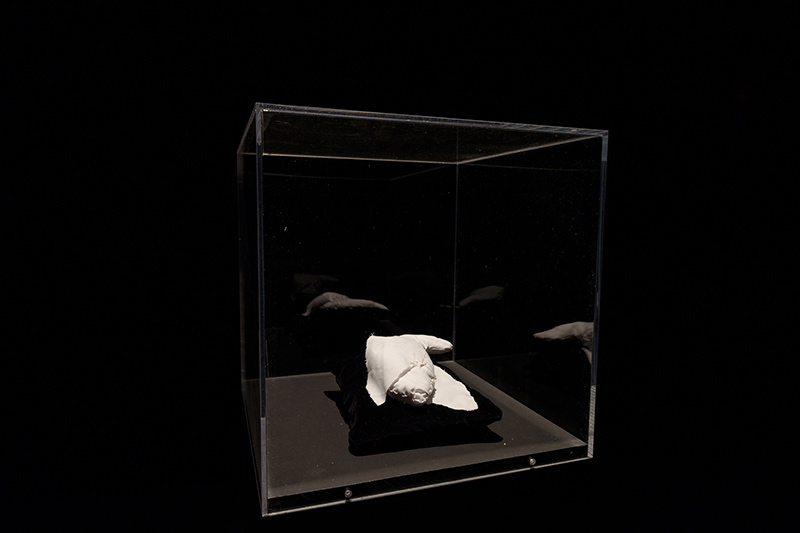

Padiglione Italia, 18. Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia Courtesy of © Fosbury Architecture

Padiglione Italia, 18. Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia Courtesy of © Fosbury Architecture

La ricompensa dell’intelligenza

Con il Padiglione Centrale in fase di ristrutturazione per tutto il 2025, Venezia ospita la Biennale Architettura solo negli spazi dell’Arsenale.

Le Corderie aprono alla mostra principale Intelligens. Natural. Artificial. Collective, proponendo una riflessione profonda sulla disciplina architettonica come campo allargato capace di integrare diverse forme di intelligenza.

L’allestimento firmato da Nicklas Bildstein Zaar, fondatore dello studio Sub, modella un percorso nel quale la complessità e densità dei contenuti si confronta con una logica narrativa non lineare.

Se a una prima lettura la Mostra sembrerebbe “ridimensionare” il ruolo dell’architettura all’interno di un processo creativo allargato e multidisciplinare, in realtà è possibile rintracciare, tra le centinaia di contenuti esposti, alcune tematiche disciplinari classiche, capaci di tracciare nuove linee di indirizzo su argomenti cardinali per il progettista.

La prima è legata all’utente finale cui si rivolge l’architetto: non più solo l’essere umano, ma ogni forma intelligente, vivente e non vivente, come a esempio i microrganismi, le alghe, le piante, gli insetti, ma anche i droni, i robot e le machine calcolatrici.

La casa come rifugio primario contro un ambiente ormai diventato ostile è il secondo elemento che ricorre nel percorso espositivo. Quasi assenti piante e soluzioni distributive innovative, la domesticità si esprime attraverso la spazializzazione di gusci e membrane protettive o ancora come sequenza di processi bio dinamici in cui la casa, come organismo vivente, digerisce e rigenera le risorse che consuma per ridurre il proprio impatto sull’ambiente.

Il percorso espositivo si apre con un’introduzione, si propone una soglia concettuale, una fotografia per frammenti che descrive la fragile condizione dell’ecosistema che ci ospita, per poi articolarsi in tre sezioni: Intelligenza Naturale, che esplora il dialogo tra architettura e sistemi viventi; Intelligenza Artificiale, dedicata all’interazione tra progettazione e algoritmi; e Intelligenza Collettiva, che guarda alle forme di cooperazione umana, tradizionale e tecnologica.

Apre la mostra l’installazione The third paradise perspective progetta congiuntamente dal collettivo tedesco Raumlabor e dell’artista Michelangelo Pistoletto. Si fonda su un gesto concettualmente semplice ma potentissimo: invertire la logica del sistema di ventilazione. Invece di disperdere il calore prodotto dall’impianto all’esterno per generare ambienti freschi, il calore stesso viene sigillato all’interno di questa camera ermetica, costringendo chi vi entra a confrontarsi direttamente con il prezzo invisibile del comfort moderno.

The Other Side of the Hill, è curata da Beatriz Colomina e Mark Wigley, insieme al biologo Roberto Kolter e al fisico teorico Geoffrey West, con l’allestimento di Patricia Urquiola.

Una collina che diventa dunque una metafora visiva dell’impatto delle attività umane e delle possibili transizioni future. Il versante rivolto verso l'ingresso del padiglione è costituito da mattoni di cemento, contaminati con organismi viventi, alghe e piante della laguna veneziana, oltre a elementi antropici come reti da pesca e scarti industriali. Sul retro della collina, invece, si cela un ecosistema di forme di vita antichissime: colonie microbiche che coesistono e si evolvono seguendo principi di equilibrio e adattamento.

The Other Side of the Hill sembra suggerire un’idea di ecologia diversa, fondata sulla convivenza con risorse finite, sull’accettazione dell’imprevedibilità della natura e sulla necessità di adattarsi a dinamiche complesse e non lineari.

The Living Orders Of Vénice di Studio Gang: lanciando il primo Biennale Bioblitz, è una ricerca territoriale partecipata, il progetto aumenta la consapevolezza della biodiversità urbana, in particolare a Venezia. Sempre utilizzando la tecnologia come strumento, invita i visitatori a registrare le specie che osservano nell’area della Mostra utilizzando l’app + iNaturalist, per costruire un database.

Non solo case, ma intere città sono pensate a misura di esseri non umani, come la City of Plant di Ma Yansong: una base dotata di sensori ambientali che rileva in tempo reale le condizioni di vita delle piante e le vibrazioni dei passi del pubblico, trasformando un paesaggio vivente racchiuso in cinque ambienti simili a bolle di pelle in un'esperienza interattiva di suono e illuminazione.

La tecnologia, concept di allestimento diventa soggetto attivo quando, soprattutto nella sezione Artificial Intelligens, si manifesta sotto forma di robot umanoidi che sognano, come nel caso di A Robot’s Dream di Gramazio Kohler Research, ETH Zurich Mesh Studio Armin Linke o che insieme agli umani, danno vita a performance di percussioni e danza.

Lydia Kallipoliti e Areti Markopoulou lavorano invece sul tema del riutilizzo dello scarto. Metabolic Home, un archetipo di programma per l’abitare è concepito come un palcoscenico vivente in cui esseri umani e altre specie – con la loro fisiologia di ingestione, occupazione e secrezione – diventano dispositivi di combustione e componenti integrali della coabitazione. Un modello in scala 1:5 di una casa composta da dieci spazi domestici rivela come i processi metabolici si intreccino con le attività domestiche quotidiane trasformando i “rifiuti” di uno spazio (micelio, scarti alimentari, urina, biochar) in una risorsa per un altro.

Winy Maas torna a riflettere sulle città, insieme al collettivo The Why factory, con Biotopia, una video installazione che immagina città viventi, strade bioluminescenti e architetture che crescono come organismi. Propone biomateriali adattivi che rigenerano e producono energia, fondendo natura e tecnologia per un futuro urbano basato su cicli ecologici.

Necto, installazione firmata dallo studio SO-IL: una superficie iperbolica sospesa nell’Arsenale come una membrana flessibile e adattiva, a metà tra architettura e organismo. Lavorata a maglia con fibre naturali e bioresina traslucida, tinta in sfumature ocra e ottimizzata computazionalmente, Necto è una struttura modulare, riconfigurabile e codificata nel DNA, che sperimenta il futuro delle strutture temporanee intelligenti. Al suo interno, si condensano tre forme architettoniche archetipiche — un cono, una colonna, una massa sospesa — in un gioco tra leggerezza e memoria materica.

Space Suits.US. Dal corpo umano alla struttura di un edificio. Sottili strati isolanti alle tecniche di costruzione standard l'isolamento termico e le modifiche ultrasottili elaborando la scienza alla base delle tute spaziali. Soluzione per le imminenti emergenze climatiche.

Il percorso si conclude con la sezione Out, che apre lo sguardo verso le stelle, per osservare il nostro pianeta da una prospettiva più oggettiva, ispirata a The Blue Marble, uno dei ritratti più iconici della Terra scattato il 7 dicembre 1972 dagli astronauti dell’Apollo 17 durante la missione verso la Luna, considerata un simbolo della coscienza ambientale globale. È così che Intelligens funge da laboratorio dinamico e riunisce esperti nelle varie forme di intelligenza. L’idea stessa di abitare viene ridefinita secondo principi e strumenti che si discostano dai tradizionali linguaggi dell’architettura.

Il presupposto è che i nuovi materiali, aggregazioni e applicazioni muovono a un inevitabile cambio di paradigma: dal controllo dell’ambiente nel quale viviamo per addomesticarlo alle esigenze umane, verso una nuova forma di adattamento. Per questo la mostra principale sceglie di accumulare, approcci ideologici, metodologie, esperienze, contenuti estremamente variegati, sovrapponendoli e interscambiandoli in una sorta di bulimia cognitiva.

Il risultato è rappresentato da una potente massa critica il cui messaggio principale sembra coincidere con la sua stessa presenza: tutto questo sapere non può essere ignorato.

Padiglione Italia, 18. Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia Courtesy of © Fosbury Architecture

Padiglione Italia, 18. Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia Courtesy of © Fosbury Architecture

L’ago in fondo al mare.

La soluzione di un enigma

È ancora possibile una discussione sull'uso dell'iconografia in architettura e sul problema della sua rappresentazione? Provare a mappare diverse strategie, riconfigurando sistemi percettivi attraverso le forme a cui si fa riferimento?

Per produrre questa espansione disciplinare dobbiamo rivisitare la rappresentazione con la stessa prospettiva fluida con cui si possono trattare le organizzazioni materiali, senza ricadere nella trappola dell'analogia del linguaggio scritto, come è successo con la precedente incarnazione del modello semiotico in architettura.

L’ipotesi qui è che la coerenza tra il materiale e il significativo avrà un futuro più luminoso se mediata attraverso la forma - ciò che media materia e sostanza - piuttosto che attraverso segni, indici o altre modalità di trasferimento codificato.

Lo sviluppo dunque di una disciplina della forma con una doppia agenda, che opera simultaneamente come dispositivo organizzativo e come dispositivo comunicativo.

La decisione di ricorrere all'iconografia come alternativa a un linguaggio codificato o indicale è una sorta di scelta primitiva: un protocollo di comunicazione legato alla forma e che può quindi essere direttamente collegato all'organizzazione materiale.

La sfera di competenza è quella della teoria dell'immagine, dei media e della cultura visuale. La strategia sarà quindi di riflettere su alcune caratteristiche degne di nota dell'architettura più spettacolare e appariscente del nostro tempo, specialmente laddove essa incontra due media che le sono strettamente connessi, l'arte grafica e quella scultorea. Questo è un legame essenziale, se non altro per due ragioni: da un lato perché un'ampia porzione dell'architettura contemporanea sembra aspirare alla condizione di scultura e dall'altro perché l'architettura "propriamente intesa” è innanzitutto un'attività grafica e di messa in immagine, e non l'effettiva costruzione di edifici

Che possa esistere una disciplina dello spazio non necessariamente legata all’architettura e

non è quindi legata alla progettazione, ma alla comprensione delle relazioni corpo-spazio, con un'attenzione specifica alle qualità della percezione sensoriale (sperimentare in vari modi, secondo un numero di possibilità controllate, come la manipolazione di alcune variabili (posizioni di aperture, colori, scale, relazioni tra oggetti nello spazio, luci artificiali, viste o luoghi) agiscano sull'esperienza spaziale a livello percettivo e cognitivo)

Quadro teorico.

Quadro teorico.

Sebbene gli studi appena menzionati abbiano fornito informazioni utili e una serie di esempi importanti riguardanti l'uso didattico della realtà virtuale in architettura, a mia conoscenza non esiste alcun utilizzo precedente della realtà virtuale nella fenomenologia dello spazio, e determinate scelte progettuali e sviluppare un metodo per ricavare conoscenze generalizzabili dall'esperienza.

La fenomenologia è senza dubbio l'orientamento teorico più strettamente connesso all'intelligenza degli architetti, abituati a pensare lo spazio "dal vivo", per così dire. Tra le capacità caratteristiche dell'architetto vi sono la capacità di considerare la relazione tra spazi e corpi, di immaginare l'atmosfera degli ambienti e il modo in cui forma, colore e scala spaziale influiscono o si manifestano su di essi, e di organizzare pieni e vuoti, esterni e interni, visibile e invisibile, luce e ombra, volumi e materia, come se fossero elementi di un linguaggio spaziale espresso esteticamente.

Il passaggio da uno sguardo oggettivo ed esterno (quello che legge la pianta) a uno interno, incarnato, capace di far vivere i segni in uno spazio volumetrico e di corporizzarli, è normalmente affidato all’immaginazione.

Ma data la complessità di questa operazione mentale, è sempre necessario ricorrere a una pluralità di media: schizzi, modelli, fotografie dei modelli riprese dall’interno, rendering, ecc.

Nessuno di questi strumenti, tuttavia, è in grado di includere fisicamente il soggetto, che continua così ad avere una comprensione dello spazio distante e disincarnata.

Data l'importanza del ruolo che il corpo gioca nell'esperienza spaziale, è chiaro che il valore della realtà virtuale risiede nella possibilità di trasferire il soggetto all'interno dello spazio di rappresentazione, in modo tale da consentirgli di avere un'esperienza diretta, estetica e persino sinestetica.

Grazie alla realtà virtuale, l'architetto può entrare e uscire dalla rappresentazione : può "entrare nel piano", trasformandolo in un'esperienza immersiva, e poi uscirne, modificare il progetto sulla base di questa esperienza, e infine tornare nello spazio virtuale per verificare l'esito dell'operazione. Questo movimento dentro e fuori dallo spazio di rappresentazione fornisce all'intelligenza dell'architetto un nuovo mezzo; questo non è, tuttavia, la realtà virtuale, ma piuttosto il suo stesso corpo come strumento "analogico", che fornisce un analogo all'esperienza sensoriale incarnata. Da un lato, lo spazio virtuale replica la struttura intenzionale che il mondo ci presenta: lo spazio si muove con me, si mostra e si nasconde in relazione al mio sguardo, e dichiara le sue qualità secondarie (ad esempio, mostrandosi stretto e opprimente, o disorientante —tutte qualità che sono legate a un certo tipo di esperienza soggettiva.). D'altra parte, anche se sono "incastonati" in un ambiente virtuale, i soggetti mantengono comunque una distanza interiore, un residuo di oggettività; sanno di trovarsi in una rappresentazione, così come sanno in ogni momento che il proprio corpo è solo un analogon di quello senziente, il che consente loro di avere un'esperienza mediata, auto-osservata, e di registrarne gli effetti. Il corpo virtuale è un parente lontano del setchad, il corpo che esplora lo spazio virtuale è un parente lontano della matita che disegna sul blocco da disegno, o più precisamente dell'intelligenza manuale coinvolta in quell'esperienza.

L'esperienza virtuale è, in effetti, di natura reliquia. In essa, la riproducibilità tecnologica ha ormai raggiunto l'esperienza percettiva legata al proprio corpo: oggi la vista, domani il tatto, e poi chissà.

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae(2)

Testo curatoriale

«La terra e il verde della selva apparve.

Quinci ei, nôtando, ambi movea di tutta

Sua forza i piedi a quella volta. Come

Presso ne fu, quanto d’uom corre un grido,

Fiero il colpì romor: poiché i ruttati

Sin dal fondo del mar flutti tremendi,

Che agli aspri si rompean lidi ronchiosi,

Strepitavan, mugghiavano, e di bianca

Spuma coprìan tutta la sponda, mentre

Porto capace di navigli, o seno

Non vi s’aprìa, ma littorali punte

Risaltavano in fuori, e scogli e sassi»

(Odissea, V, 507-518) (1).

Nell’Odissea il mare è il Mare, doloroso, pescoso,

divino, metafora della vita umana, costellata di

momenti difficili e piacevoli, di amici perduti e

amici trovati, di amori passionali e di amori fedeli,

di una “vita cara” a cui il Mare offre affanni ma

anche paradisi in cui perdersi.

Predrag Matvejević distingueva tra le città di mare

e le città sul mare: a differenza del passato, oggi

l’Italia sembra essere semplicemente sul mare

perché ha dimenticato le azioni e le ritualità che

le hanno permesso di essere culla di «un popolo

di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di

scienziati di navigatori di trasmigratori» ma anche

di pescatori, semplici e tenaci come i Malavoglia

di Giovanni Verga, che hanno da secoli stipulato

con il mare un patto d’amore, fatto di piccole

comunità e di gesti gentili.

Il Mediterraneo conforma le coste, centinaia

di città portuali e un territorio che si spinge in

profondità all’interno. In Italia, si respira il mare

dalle alture delle Alpi e degli Appennini. Il numero

10/2020 di “Limes”, intitolato L’Italia è il mare, ricuce i lembi del “significante” mediterraneo, lembi sociologici, politici,

strategici, antropologici, culturali, infrastrutturali e naturali: è necessario

comprendere come il mare, la portualità, le coste siano risorse determinanti

non solo per la nostra economia, la nostra sicurezza, ma soprattutto per il

nostro futuro.

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Nel delicato equilibrio ambientale, i mari sono le principali vittime del

cambiamento climatico: il livello medio del Mediterraneo aumenta; la

temperatura delle acque è salita minacciando la biodiversità; gli eventi

burrascosi sono diventati più frequenti, velocizzando i fenomeni erosivi

e mettendo in pericolo vite, pesca, commercio, turismo; le popolazioni

si spostano in cerca di condizioni più favorevoli, modificando gli assetti

geopolitici. Le coste italiane, la «lunga strada di sabbia» come la definiva

Pierpaolo Pasolini, intese come superficie e non come linea, costituiscono

il territorio più esteso del Paese con circa 8.300 km di sviluppo. Con le

loro scogliere frastagliate, spiagge sabbiose e lagune, rappresentano un

patrimonio naturale di straordinaria varietà, che si riflette nelle tradizioni

locali, nei miti antichi e nell’arte. Come contraltare, l’uso del litorale ha

sempre oscillato tra sfruttamento e contemplazione: da un lato, i porti e

le infrastrutture per la pesca, il turismo e il commercio; dall’altro, la scelta

di abitare sul mare in molteplici forme e maniere, dai piccoli borghi alle

grandi città, dalle ville romane ai lidi per il turismo balneare, hanno generato

una morfologia antropica discontinua e, spesso, frutto di un approccio

irresponsabile.

Guardare l’Italia dal mare implica un cambiamento di prospettiva, la necessità

di ripensare il progetto del confine tra terra e acqua come sistema integrato

di architetture, infrastrutture e paesaggio, mediato attraverso la cultura

“marinara” per la quale l’avvicinarsi alla terra è un’azione che porta con sé

ritualità e scoperta. Questo confine, la cui identità è più vicina al limen che

al limes2, è il luogo privilegiato dove si possono testare nuove pratiche, che

vanno dall’elaborazione sperimentale di nuovi usi, alla creazione di nuove

comunità, dallo studio di nuove tematiche, all’assunzione di elementi di

senso per individuare nuovi significati. I luoghi e gli spazi del limen, a varie

gradazioni, attraversano una fase di trasformazione, aree che il temporaneo

stato fuori dall’ordinario rende spazio di sperimentazione fenomenologica,

progettuale ed economica.

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Ciò che rende utile alle nostre ipotesi associare il mar Mediterraneo e

le sue sponde al concetto di limen, è la transitività, lo stato liminale che

rappresenta il cambiamento di stato in un ciclo adattivo. Rebecca Solnit in

Storia del camminare definisce lo stato liminale come «lo stato dell’individuo

sospeso tra la propria identità passata e quella futura e perciò al di fuori

dell’ordine stabilito, in una condizione di potenzialità»3. È in questa attitudine

al cambiamento che il progetto trova il suo campo d’azione: questi spazi

di soglia sono carichi di opportunità, in bilico tra una difficile rivelazione

e processi di trasformazione, sono in continuo divenire e, pertanto, sono

occasione di riflessione e di ricerca per nuove strategie progettuali. Capaci di

superare l’originaria esclusione, promuovendo la nascita di nuove centralità,

si tratta di spazi di rinnovata creatività, potenzialmente in grado di diramarsi

come un’eco virale e positiva; in grado di rispondere bene a un’esigenza

nata dalle continue evoluzioni e trasformazioni culturali e fisiche in atto, dove

gli individui manifestano nuove necessità e inattese esigenze. Superare la

condizione di “frattura” è possibile utilizzando i concetti di complessità e di

stratificazione che, applicati all’architettura, ci permettono di operare su più

livelli, di sovrapporre i segni e le tracce concentrandone i significati. Il tema

della stratificazione ci offre la possibilità di creare spazi pubblici connotati

da una forte complessità spaziale e funzionale, di reificare “una città sulla

città”. Paesaggi naturali o antropizzati, reinterpretati, immaginati, modellati,

sovrapposti che esprimono una complessità percettiva intensa e condivisa.

Temi e strategie differenti, di grande attualità, che vedono l’elemento mare

al centro di una nuova politica architettonica, che mira ad incrementare

l’attenzione a quelle che in realtà sono le “prime porte” di molte delle nostre

città cercando così di riappropriarsi di spazi e luoghi un tempo vissuti come

spazi pubblici degradati o abbandonati. Il lavoro degli indagatori dell’abitare

diventa un lavoro di ricerca multidisciplinare nel tentativo di interpretare

(e anticipare) l’evoluzione dei tempi, che comprendono anche nuove

consapevolezze in termini di rispetto ambientale, di turismo sostenibile,

di contenimento dello sfruttamento litorale e sottomarino. In questo senso

l’architettura costiera e portuale deve sviluppare progetti consapevoli per

contesti in continua trasformazione. L’impegno del progetto di architettura

e di paesaggio per la soglia tra terra e acqua, sta nel trovare un punto di

equilibrio tra esigenze e vincoli diversi, una forma espressiva di una pluralità

di sollecitazioni e domande.

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

La riqualificazione dei fronte mare costituisce, in molte parti del mondo,

un’opportunità, una grande risorsa di sviluppo, una importante occasione

di trasformazione del territorio e della realtà economica e produttiva. I

waterfront sono lo spazio di mezzo tra due realtà diverse, entrambe attive,

entrambe dinamiche, entrambe vitali. Esiste un’economia dell’acqua,

un’economia del porto che può espandersi verso la città; esistono aree

di confine che possono essere valorizzate, integrate nel tessuto urbano,

contribuendo così a realizzare una nuova qualità spaziale, nuove forme di

ricchezza, occupazione e, perché no, nuove forme di economia. Infatti, le

centralità create dall’intersezione di più infrastrutture e dal passaggio di più

persone svolgono un importante ruolo aggregativo, sostituiscono la piazza

e la strada in un contesto urbano in cui gli spazi sono fisicamente dilatati.

Cosa è che fa sì che questi luoghi possano considerarsi quasi delle microcittà4

lineari? Innanzitutto il fatto che vi sia una complessità di funzioni, di

usi e che, oltre alla mobilità che li caratterizza, siano in grado di offrire una

moltitudine di attività, le più svariate, sia per il tempo libero sia di scambio

culturale tra nature, tra religioni, tra popoli. Il ruolo strategico che il rapporto

terræ aquæ ha ricoperto negli ultimi anni dimostra come questo tema sia

di grande interesse nel dibattito sulle dinamiche di rinnovamento urbano.

In generale, questo tipo di operazioni ha un potenziale ancora del tutto da

scoprire e da sviluppare: si riappropriano di luoghi pubblici rimettendo in

gioco spazi della città e del territorio molto vasti; mettono in stretta relazione

il territorio in questione con altri paesi limitrofi e non solo; hanno la capacità

di tradurre le realtà circostanti in veri e propri dissuasori del cambiamento

architettonico e urbano, acquistando un particolare valore strategico.5

Infatti, progetti di questa natura hanno interessato alcune porzioni cittadine,

portando a processi di riqualificazione molto più ampi e più proficui di

quelli inizialmente indicati. Un effetto a catena, un fenomeno paragonabile a

un’eco architettonica, che ha reso il pensiero sul margine tra mare e costa

volàno del cambiamento paesaggistico, urbano e architettonico e di intere

porzioni di territorio.

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

I temi

Tra le molteplici questioni che emergono nell’ambito della pianificazione

e della gestione delle aree costiere, alcune problematiche si rivelano

particolarmente urgenti e richiedono un’attenta riflessione progettuale e

teorica.

In primo luogo, appare fondamentale riconsiderare le cesure spaziali

generate dalla presenza di infrastrutture portuali, arterie stradali costiere,

insediamenti turistici e costruzioni abusive che interrompono la continuità

fisica e percettiva tra la città e il mare, nonché tra i diversi ecosistemi

naturali. La risoluzione di tali discontinuità implica l’adozione di un approccio

progettuale integrato, in cui l’architettura del paesaggio urbano e quella del

paesaggio naturale concorrano alla riqualificazione dell’interfaccia mareterra.

Interventi mirati di rinaturalizzazione possono costituire strumenti

efficaci per ristabilire connessioni ecologiche, attraverso l’implementazione

di parchi e corridoi verdi capaci di preservare la biodiversità e limitare il

consumo di suolo. Parallelamente, riscritture architettoniche e urbane

devono operare per una riorganizzazione funzionale e simbolica degli spazi

costieri.

Un’altra direttrice d’indagine riguarda la reinterpretazione dei dispositivi

di soglia, ovvero quelle strutture di transizione tra terra e mare quali

dighe, moli, frangiflutti, fari e piattaforme artificiali. L’impiego di soluzioni

progettuali innovative, basate sull’adozione di strutture permeabili e principi di soft engineering, consentirebbe di trasformare tali elementi da mere

infrastrutture tecniche a dispositivi multifunzionali dal forte valore iconico e

simbolico. Questi potrebbero configurarsi come spazi abitabili destinati ad

accogliere attività culturali ed esperienze sensoriali uniche, in cui l’elemento

architettonico si carica di una dimensione metafisica e scenografica,

contribuendo alla costruzione di un nuovo immaginario costiero.

Parallelamente, la ridefinizione delle infrastrutture costiere e portuali

rappresenta una priorità nell’ottica dell’adattamento ai cambiamenti climatici

e della mitigazione del rischio idrogeologico. Tale ripensamento deve essere

orientato verso una maggiore integrazione con il turismo responsabile e con

un’attività commerciale meno impattante, favorendo al contempo lo sviluppo

di strategie efficaci per la gestione delle emergenze e dell’accoglienza. La

progettazione delle nuove infrastrutture deve mirare a un equilibrio tra la

protezione delle risorse naturali e l’intensificazione delle attività (trasporti,

commercio, turismo, accoglienza, cultura) attraverso un modello di sviluppo

sostenibile che valorizzi la coesistenza tra componente naturale e intervento

antropico.

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Un ulteriore aspetto cruciale è la riscrittura dei waterfront come processo di

rigenerazione urbana, finalizzato a trasformare le aree costiere in spazi vivibili,

accessibili e sostenibili. Ciò implica la riconfigurazione degli spazi pubblici

attraverso l’integrazione di infrastrutture verdi e blu, nonché la promozione

di usi misti capaci di coniugare dinamiche economiche e qualità della vita. Il

waterfront, inteso come spazio di mediazione tra città e mare, si configura

quale luogo di connessione e disconnessione, di dialogo e cooperazione,

nonché come ambito di continua trasformazione, carico di opportunità

progettuali e speculative. La sua riqualificazione può favorire il superamento

dell’originaria marginalità di queste aree, generando nuove centralità e nuovi

spazi di creatività e socializzazione. Come suggerisce Françoise Choay, una

funzione conoscitiva che coinvolge la mente e i sensi può essere quella di

parco6. In questo senso il waterfront come parco urbano, con il suo sviluppo

orizzontale - un andamento lineare parallelo alla linea di costa - diventa una

centralità urbana. Una sorta di nuova spina dorsale tra mare-città o tra

mare-porto-città capace, con la sua dimensione economica e funzionale, di

valorizzare il territorio liminale riuscendo ad imprimere, come in alcuni casi,

una forte carica di energia, di trasformazione, di rinnovamento e, quindi, di

valorizzazione complessiva. E proprio come si pensa per i parchi dove, per

preservare alcune aree vi è una tutela integrale, così il waterfront parco avrà

le aree più prettamente operative e altre “preservate”, ovvero separate da

quelle di interazione con la città. Tuttavia, separare non significa non poter

essere viste: il porto con la sua vita, i suoi movimenti, può essere osservato

e conosciuto da percorsi in quota ciclabili e pedonali, da aree belvedere e da

un servizio di battelli turistico-didattici 7.

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Un ulteriore ambito di riflessione riguarda la riconversione del patrimonio

di archeologia antica e industriale contemporanea presente lungo le

coste e nelle città. La riqualificazione di tali spazi, spesso degradati,

offre l’opportunità di ridurre l’impatto ambientale e generare nuovi spazi

pubblici, attraverso un approccio progettuale orientato all’integrazione con

il contesto e all’impiego di materiali ecocompatibili e tecnologie sostenibili.

La trasformazione delle infrastrutture industriali dismesse, quali cantieri,

depositi, ex stazioni ferroviarie, capannoni e simili può restituire vitalità a

territori marginalizzati, riducendo la pressione urbanistica e promuovendo

nuovi usi culturali, ricreativi e produttivi. Tale processo deve avvenire nel

rispetto del valore testimoniale delle preesistenze, incentivando soluzioni che

coniughino memoria storica e innovazione, in un’ottica di economia circolare

e valorizzazione delle risorse locali. All’interno di questo tema, un interesse

particolare è rivestito da alcuni edifici di servizio come gli edifici della Borsa,

del Mercato Ittico, della Stazione Marittima, della Capitaneria di Porto,

della Dogana, del Lazzaretto, fortemente caratterizzati dallo svolgimento di

attività legate alla vita del porto. Oggi questi luoghi stanno profondamente

cambiando.

Alcuni di loro non servono più perché non è più necessaria la

loro funzione; altri stanno subendo una completa trasformazione che li vede

protagonisti di cambiamenti radicali nei rapporti urbani, sociali ed economici

tra la città, il porto e in generale nella riorganizzazione delle aree dei waterfront.

Oggi, alla luce delle grandi trasformazioni in atto, l’opportunità offerta dalla

reinterpretazione complessiva di questi grandi complessi obsoleti, con

la loro strategica posizione fortemente legata al paesaggio dell’acqua,

suggerisce nuove forme di declinazione architettonica, di ripensamento

dell’oggetto stesso sia in chiave tipologica, che morfologica, così come

nella varietà e nella quantità delle funzioni insediate. Si passa quindi da

edifici roccaforte che con la loro facciata incutono rispetto e timore a edifici

di nuova generazione capaci di inventare un contesto costiero e urbano al

contempo: da luoghi dell’attesa e/o del transito a nuove polarità territoriali e

paesaggistici, centri aperti giorno e notte dove si svolgono infinite attività,

spazi di incontro e di crescita.

Quando poi il waterfront decide di “conquistare il mare”, fin dall’Ottocento la

strategia è stata quella di attrezzare dei ponti che, inoltrandosi verso il mare,

formano una particolare e accattivante prosecuzione dell’area attrezzata

del lungomare.

Luoghi particolari dotati di un fascino indiscutibile, i piers

costituiscono delle centralità in grado di ospitare o attrarre delle attività

di forte richiamo turistico-culturali quali attività di ristorazione, attività

ludico-sportive, circoli velici, attività ricettive, stabilimenti, centri termali e

altro ancora. Dotati di una solida tradizione storica che li vede sorgere nel

Mediterraneo così come nei Mari del Nord, hanno da sempre rappresentato

un’attrattiva, un momento di svago, delle vere e proprie piazze pubbliche

sul mare dove potersi incontrare e poter stare, godendo di insolite viste.

Particolarmente interessante è la loro condizione di essere in bilico sul mare,

offrono passeggiate inedite dove si può essere sull’acqua senza bagnarsi e

si può usufruire di molteplici punti di vista ed esperienze emozionali: l’acqua

Listlab, Trento 2012 è un immenso paesaggio che si vede ma non si tocca. I piers, che hanno

una forte presenza geografica, rappresentano un’interessante soluzione alla

riorganizzazione delle aree costiere soprattutto per quei territori che non

hanno grande possibilità di espansione se non sul mare.

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Dall’altro lato, è imprescindibile la ridefinizione delle strategie di tutela

attiva del patrimonio ambientale e paesaggistico nelle aree costiere, alla

luce delle pressioni esercitate dai cambiamenti climatici e dalle attività

antropiche. La conservazione e il ripristino degli ecosistemi naturali costieri,

quali foreste marine, paludi salmastre e lagune, rappresentano strumenti

fondamentali per la salvaguardia della biodiversità e la mitigazione del

rischio idrogeologico. Questi ambienti, caratterizzati da limiti dinamici in

costante evoluzione, non solo fungono da barriere naturali contro fenomeni

di erosione e inondazione, ma costituiscono anche un elemento identitario

imprescindibile per le comunità locali. L’elaborazione di strategie progettuali

integrate deve dunque mirare a coniugare la protezione dell’ecosistema con

la valorizzazione del contesto architettonico e il miglioramento del benessere

sociale, attraverso soluzioni sostenibili che sappiano rispondere alle sfide

della contemporaneità con visione innovativa e sensibilità ambientale. In

questo percorso diventano allora strumento progettuale di nuovo i piers ma,

questa volta, intesi come ponti in legno leggeri e sospesi come le palafitte,

capaci di offrire camminamenti, affacci, terrazze sull’acqua in perfetta

sintonia con l’habitat circostante riportando all’uso di tecniche tradizionali e

al ripristino di equilibri antichi.

Infine, le acque che bagnano le coste e si estendono sotto la superficie

custodiscono frammenti di civiltà celate: città sommerse, navi affondate,

reperti che raccontano storie di commerci antichi, di battaglie epiche e di vita

quotidiana. Come Jules Verne immaginava che le ignorate profondità del mare

che mai si muta, mentre la scorza terrestre si trasforma incessantemente,

potessero ospitare creature prodigiose8, noi sappiamo con certezza

che ogni fondale marino è un museo invisibile che rischia di scomparire

a causa dell’erosione e di una gestione invasiva delle risorse sottosuolo

che prevedono trivellazioni violente, installazioni sregolate di tecnologie

necessarie e il saccheggio come ultimo brutale gesto di sfruttamento.

Studiare e proteggere i fondali non è solo un atto di preservazione, ma un

modo per mantenere viva la memoria di un patrimonio che è parte integrante

della nostra storia e identità: ogni scoperta subacquea è un ponte tra passato

e presente, un invito a riflettere sulla bellezza e la fragilità del nostro mondo

marino.

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

La mostra

La mostra Terræ Aquæ. L’Italia e l’intelligenza del Mare si caratterizza per

il passaggio da un sistema di selezione a priori a una call aperta, con lo

scopo di offrire un’opportunità equa per tutti, dando spazio a una varietà di voci,

esperienze e linguaggi espressivi, con lo scopo di costruire un

dialogo più ampio e rappresentativo, in cui la qualità e la pertinenza delle

proposte emergono attraverso il confronto e la partecipazione collettiva,

recuperando in modo capillare ricerche attente e approfondite ma nascoste

o poco conosciute. La mostra accoglie gli elaborati di singoli e gruppi

affermati ed emergenti, nella convinzione che solo attraverso un confronto

intergenerazionale, interculturale e senza distinzione di genere, si possa

strutturare quel dialogo fecondo che è alla base dell’antinomia progettuale

fra progresso e conservazione della memoria, necessaria al patrimonio

marino e costiero italiano per mantenersi in equilibrio tra un futuro possibile

e un passato imprescindibile.

Si tratta di una di una Call for Visions and Projects: «dove non c’è visione,

il popolo perisce» 9.

Infatti, tra progetti realizzati e ricerche speculative, la call è aperta anche ai

progetti di Visioni, un laboratorio di idee innovative che sfidano i limiti del

presente senza scendere al compromesso dell’utilitarismo, fondamentale

spinta verso il futuro. Attraverso provocazione, ironia e paradosso, le Visioni

aprono la conoscenza verso spazi sì immaginifici, ma anche sostenibili e

inclusivi, anticipando le esigenze della società e ponendosi come punto di

partenza per sperimentare nuove soluzioni, ispirare cambiamenti e ridefinire

il modo in cui viviamo e interagiamo con l’ambiente costruito. Senza Visioni,

l’architettura rischia di essere solo un esercizio tecnico, privo di ambizione,

tradendo quell’anelito verso l’infinito che caratterizza l’uomo dal suo primo

passo in posizione eretta.

In questa apertura al possibile e al probabile si è celata la sfida della

curatela che ha agito con lo spirito del direttore d’orchestra, tessendo

trame di significati per comporre un’armonia in cui ogni elemento trova la

propria voce senza smarrire l’unità del tutto. Così come il direttore guida gli

strumenti affinché ognuno risuoni nel giusto equilibrio, la curatela di una

mostra così ampia e polifonica, ha fatto sì che ogni contributo diventasse la

nota di una partitura più ampia, un frammento di un discorso visivo che si

eleva in una sinfonia di idee ed emozioni, concertata con maestria affinché

l’insieme funzioni nella sua perfetta coralità.

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Orizzonti futuri

Nel 1969 Leonardo Benevolo, mentre annotava la mancanza di un

programma ambientale e infrastrutturale “sistemico” per Venezia, in realtà

utilizzava una sineddoche per esprimere l’importanza del considerare le

città di mare come organismi in cui è necessario affrontare il problema di

insieme, definendo e proteggendo l’equilibrio ecologico che trova nell’acqua

la ragione di vita delle città stesse, per produrre funzionamenti nuovi,

adeguati, nello stesso tempo, alle caratteristiche della città e alle necessità della vita moderna10. In questa lucida e concisa riflessione è racchiusa la

necessità della mostra Terræ Aquæ. L’Italia e l’intelligenza del Mare, in cui

la lettura critica del territorio costiero italiano si accompagna all’essenzialità

della letteratura odeporica marinaresca, per cui non è possibile scindere

le sorti dell’uomo da quelle del mare e delle terre che ne sono lambite.

L’ambizione è interrogarci sulla possibilità di ricostruire un nuovo rapporto

tra uomo, terra e acqua proiettato verso un futuro di bellezza e rispetto per

trovare, nella moltitudine delle intelligenze, una «sostanza di cose sperate»11.

Il Padiglione Italia e, ancor più, l’intera Biennale di Venezia diventa allora un

potente dispositivo di disseminazione intellettuale e operativa. Le idee che

vi transitano trovano nella cornice lagunare un laboratorio febbrile, ma è

nella loro capacità di fuoriuscire da tale contesto che si manifesta la loro

più profonda efficacia. Quando queste istanze si radicano in territori distanti,

raggiungendo piccole comunità e realtà marginali, esse innescano processi

di rigenerazione culturale e trasformazione sociale. La mostra, così, supera

la sua condizione temporale per diventare catalizzatrice di nuove traiettorie

progettuali, capaci di incidere sulle pratiche locali, attivare saperi diffusi e

valorizzare risorse latenti.

In tale dinamica, la “Biennale fuori dalla Biennale” diviene strumento di

democrazia culturale e veicolo di un’innovazione che si fa collettiva, aprendo

la vista verso più ampi, e azzurri, orizzonti futuri.

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Note

1 Traduzione di Ippolito Piendemonte, 1822

2 “Probabilmente, meglio può descrivere l’idea del recupero dell’area culturale mediterranea

un termine che presenta somiglianza fonetica con limes, e cioè limen, che, pur

significando, per metonimia, anche confine, frontiera, propriamente sta ad indicare soglia

e, in senso figurato, inizio, principio. Infatti, se limes viene solitamente, dal punto di vista

concettuale, inteso come affine a terminus, limen trova affinità con principium: è la soglia,

che consente il passaggio, e dunque può essere condizione di rapporto, incontro, comunicazione.

Esclusivo, il limes, inclusivo il limen”. Cfr. Anna Maria Campanale, “Mediterraneo:

limes o limen?” in: Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della

politica globale, 2006, ISSN 1826-8269.

3 Cfr. Rebecca Solnit, Storia del camminare, Bruno Mondadori, Milano 2005, p. 36.

4 Intese come spazi che hanno al loro interno tutte le complessità della città nel suo

essere totale.

5 Cfr. AA.VV., Remaking urban waterfront, ULI – Urban Land Institute, Washington 2004

6 Cfr. Françoise Choay, Espacements. Figure di spazi urbani nel tempo, ed. it. Skira,

Milano 2004

7 Cfr. Rosario Pavia, Matteo Di Venosa, Waterfront. Dal conflitto all’integrazione, ed.

8 Cfr. Jules Verne, Ventimila leghe sotto i mari [Pierre-Jules Hetzel, Parigi 1870], RBA

Italia, Milano 2018, p. 17.

9 ⁹Frank Lloyd Wright, La città vivente [1958], Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 1991,

p.218

10 Cfr. Leonardo Benevolo, “Manca un programma per Venezia [1969]” in: Idem. Le

avventure della città, Universale Laterza 1977, pp. 108-118

11 Edoardo Persico, “Profezia dell’architettura”, conferenza a Torino del 21 gennaio

1935.

Padiglione Italia, General View, 18. Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia Ph. Delfino Sisto Legnani

Padiglione Italia, General View, 18. Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia Ph. Delfino Sisto Legnani  Padiglione Italia, 18. Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia Courtesy of © Fosbury Architecture

Padiglione Italia, 18. Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia Courtesy of © Fosbury Architecture  Padiglione Italia, 18. Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia Courtesy of © Fosbury Architecture

Padiglione Italia, 18. Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia Courtesy of © Fosbury Architecture  Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia  Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia  Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia  Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia  Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia  Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia  Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia  Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia  Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia

Terrae Aquae. L’Italia e l’Intelligenza del Mare, Padiglione Italia, 19. Mostra Internazionale di Architettura Vnezia