Industry Muscle: Five Scores for Architecture

Curator: Kaisa Karvinen; Exhibitors: Teo Ala-Ruona

Padiglione dei Paesi Nordici

19ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia

L’arte performativa può svelare il rapporto tra architettura e corpo? Industry Muscle analizza l’architettura attraverso la lente del corpo trans, presentando cinque score speculative che fungono da stimoli critici per la pratica futura.

Con un team di collaboratori, l’artista Teo Ala-Ruona combina architettura, performance e arte installativa. L’esposizione, allestita nel celebre padiglione di Sverre Fehn, mette in luce l’ambiente costruito come palcoscenico delle norme sociopolitiche della cultura basata sui combustibili fossili.

Come afferma Carlo Ratti, curatore della 19ª Mostra Internazionale di Architettura: “Quando i sistemi che hanno a lungo guidato la nostra comprensione iniziano a fallire, sono necessarie nuove forme di pensiero.”

I commissari del Padiglione dei Paesi Nordici presentano un’installazione e una nuova opera performativa dell’artista finlandese Teo Ala-Ruona e del suo team multidisciplinare.

Curata da Kaisa Karvinen per l’Architecture & Design Museum di Helsinki, Industry Muscle: Five Scores for Architecture prosegue il lavoro di Ala-Ruona sull’incarnazione trans e sull’ecologia, estendendo il suo focus all’architettura.

Industry Muscle considera il corpo trans come una lente attraverso cui esaminare l’architettura moderna e l’ambiente costruito, instaurando un dialogo con l’architettura celebrata del Padiglione dei Paesi Nordici, progettato da Sverre Fehn e completato nel 1962. Mettendo a confronto l’opera canonica del modernismo con un modello alternativo di pratica architettonica che prende avvio dal corpo trans, l’esposizione offre nuove prospettive sulle relazioni tra architettura, corpo e collasso ecologico.

In Industry Muscle, il pubblico è invitato a considerare il Padiglione nordico – e l’architettura in senso più ampio – come un palcoscenico delle norme sociopolitiche radicate nella cultura dei combustibili fossili. L’allestimento pone il visitatore al centro di un’esperienza architettonica in cui tutti i partecipanti sono esposti, mettendo in scena performance quotidiane. Nelle sue interventi, il corpo trans fa leva su questa struttura, rivelandone il progetto sottostante.

Industry Muscle si sviluppa attraverso cinque score speculative che fungono da sollecitazioni critiche per la pratica architettonica futura. I score, nell’arte performativa, sono compiti, notazioni ed esercizi che forniscono istruzioni per il performer. L’esposizione porta questo concetto nel campo dell’architettura, attraverso i seguenti temi:

Impurità: mettere in discussione l’ideale modernista di purezza insito sia nell’architettura che nel corpo.

Decategorizzazione: sfidare le pratiche basate sulla categorizzazione e separazione nell’ambiente costruito.

Performance: indagare come l’architettura e la progettazione spaziale influenzano le performance quotidiane di genere e identità.

Tecno-corpo: riconoscere l’interazione dinamica tra corpo, edificio e tecnologia, promuovendo l’autonomia corporea.

Riutilizzo: considerare il corpo trans come una forma di riutilizzo e uno strumento per il pensiero ecologico.

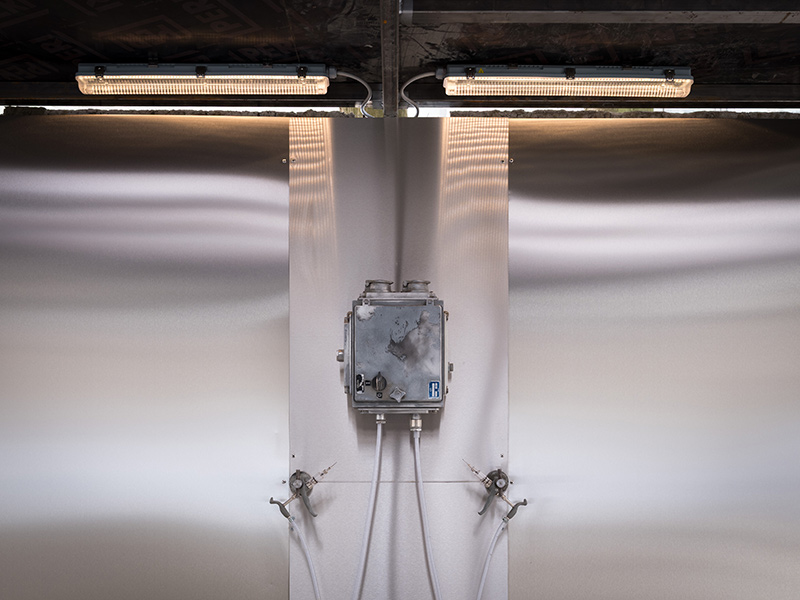

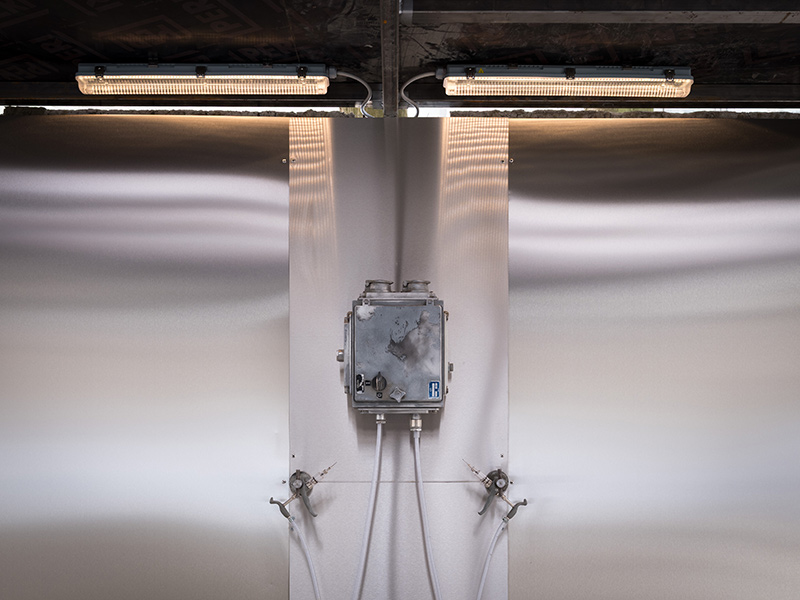

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025 Photo Venla Helenius

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025 Photo Venla Helenius

Teo Ala-Ruona lavora all’intersezione tra arte performativa, teatro e coreografia, con un focus sull’incarnazione trans e sull’ecologia. Per Industry Muscle, ha riunito un team multidisciplinare di collaboratori tra cui l’architetta A.L. Hu, lo scenografo e artista Teo Paaer, il sound designer Tuukka Haapakorpi, la dramaturga Even Minn, l’artista visiva Venla Helenius, lo stilista Ervin Latimer, la graphic designer Kiia Beilinson e i performer Kid Kokko, Caroline Suinner e Romeo Roxman Gatt. La collaborazione gioca un ruolo centrale nel lavoro di Ala-Ruona. Ogni membro del gruppo di lavoro contribuisce con una propria parte artistica all’esposizione, come le installazioni realizzate dall’artista e designer spaziale Teo Paaer.

Kaisa Karvinen, curatrice del Padiglione dei Paesi Nordici per conto dell’Architecture and Design Museum di Helsinki, ha dichiarato:

“Il Padiglione dei Paesi Nordici di Sverre Fehn è un’opera canonica dell’architettura modernista che offre il contesto ideale per Teo Ala-Ruona, un artista la cui pratica affronta la materialità dei corpi e le questioni ecologiche. Combinare la pratica di Ala-Ruona con l’architettura del padiglione permette di generare nuove riflessioni sull’ambiente costruito in generale, dal punto di vista di come l’immagine del corpo, nella cultura basata sui combustibili fossili, abbia influenzato l’architettura.”

Il potenziale trasformativo del palcoscenico e della performance è centrale nel lavoro di Ala-Ruona. Nell’ambito dell’arte performativa, l’esperienza corporea viene studiata, esplorata e valorizzata in modo significativo anche per la pratica architettonica contemporanea.

“Sono affascinata da come Ala-Ruona abbia affrontato l’architettura utilizzando le tecniche del teatro, espandendo la sua pratica in questo ambito.”

Teo Ala-Ruona ha dichiarato:

“Industry Muscle propone un modello per l’architettura radicato nella mia pratica artistica e nella mia esperienza sia come persona trans che come creatore di performance che utilizza il corpo come sito di ricerca. Questo può essere qualcosa di fondamentale come creare un senso di comfort in uno spazio che non evidenzi la silhouette del corpo, ma che offra invece un ambiente adattivo. Questo si contrappone all’ideale modernista di riduzione, che si riflette anche nell’architettura del padiglione.”

“L’ambiente costruito è largamente plasmato dalle norme culturali dominanti. Queste norme giocano un ruolo significativo nel modo in cui i corpi vengono rappresentati nella vita quotidiana, così come nel carico ecologico del settore edilizio. Insieme al mio team, voglio innescare nuove conversazioni ed esplorare come l’architettura possa sfidare lo status quo.”

Il Padiglione dei Paesi Nordici è commissionato da un’alleanza formata dall’Architecture & Design Museum Helsinki (Finlandia), dal National Museum of Norway e da ArkDes (Svezia). Le tre istituzioni si alternano nella guida del processo di commissione, che per la 19ª Mostra Internazionale di Architettura è stato condotto dall’Architecture & Design Museum Helsinki.

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

BODYTOPIAN ARCHITECTURE:

An essay written for Industry Muscle:

Five Scores for Architecture

Teo Ala-Ruona in dialogue with A.L. Hu

1.3 Corpi

Il filosofo Paul B. Preciado (2012, p. 130) propone che l’architettura esista dentro di noi, e che “il corpo non abita più luoghi disciplinari, ma è ora abitato da essi”.

Questa idea sottolinea come l’architettura influenzi attivamente la nostra autonomia corporea, contribuendo a costruire costrutti come il genere. Poiché l’architettura è così vicina a noi — esiste dentro di noi — l’intreccio profondo tra architettura e pensiero è quasi impercettibile, rendendo difficile immaginare come rifarla.

Allo stesso modo, in un ordine cisnormativo, il nostro rapporto con il corpo viene visto come fisso, immutabile. Io sostengo invece che il corpo sia sempre mutevole e non confinato a un’unica identità.

Seguendo la tesi di Preciado, se l’architettura è entrata nei nostri corpi, allora non ha solo plasmato la soggettività, ma ci ha anche infiltrati — creando una bodytopia.

Il termine bodytopia mette in evidenza il corpo umano come un “luogo” modellato dagli spazi circostanti — in questo contesto, specificamente dagli spazi architettonici. Non è né utopia né distopia, ma un termine che contiene in sé un potere e un potenziale trasformativo. Proprio come vedo i corpi come intrinsecamente adattabili, anche nell’idea di bodytopia considero sia l’ambiente costruito che i corpi al suo interno come entità mutevoli.

All’interno del Padiglione Nordico, il concetto di bodytopia stabilisce una correlazione tra le radici degli alberi e il sistema nervoso umano. La struttura in cemento e il pavimento in marmo poggiano sopra le radici degli alberi, facendo sì che le piastrelle si incurvino nel tempo, adattandosi costantemente alla pressione sottostante. Il padiglione è stato costruito direttamente sopra gli alberi, alcuni dei quali cominciarono a morire subito dopo la costruzione, rivelando in modo diretto la perdita di biodiversità.

La luce inonda lo spazio attraverso grandi finestre e un soffitto arioso, lasciando che tutto venga esposto, senza ombre, cancellando ogni contrasto.

Sverre Fehn una volta disse che, sebbene non si considerasse modernista,

“si potrebbe dire che sono cresciuto all’ombra del modernismo.” (Builled, 2009)

Quell’ombra, diluita dalla struttura del tetto del padiglione, incombe ancora su di noi — nei nostri corpi, nel nostro modo di pensare e all’interno dello stesso padiglione. Penso a quest’ombra del petromodernismo come qualcosa di profondamente influente nella nostra realtà bodytopica, capace di modellare ciò che desideriamo, vediamo, percepiamo di noi stessi e il nostro rapporto con l’ambiente.

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

2. Modernismo e transcorporealità

La transcorporealità, così come la intendiamo oggi, è emersa parallelamente al pensiero modernista, anche se la variabilità di genere è sempre esistita. Le identità trans sono definite in relazione alle norme cisgender, come la famiglia nucleare, le competenze di genere, le aspettative comportamentali e l’idea normalizzata di un percorso di vita prestabilito. Il concetto di “trans” ha iniziato a essere utilizzato negli anni Cinquanta e Sessanta (Stryker, 2017, p. 36).

Il sistema binario di genere tipico del modernismo occidentale riduce la transessualità a una categoria — e a un disturbo (Suess, 2014, pp. 73–76). All’interno di questo quadro, l’essere trans viene interpretato come un’idea del XX secolo per una moda passeggera del XXI, cancellando il fatto che le persone trans sono sempre esistite in contesti indigeni, religiosi ed etnici lungo tutta la storia.

Come sottolinea il teorico culturale C. Riley Snorton (2017), le rappresentazioni occidentali dell’identità trans sono plasmate da narrazioni razzializzate, in cui figure come Christine Jorgensen diventano la “brava transessuale”, mentre i corpi non conformi al genere nelle società colonizzate vengono cancellati (p. 141). La nostra comprensione del termine è dunque basata su una norma coloniale binaria di genere che questi corpi trascendono.

Secondo la storica dell’architettura Beatriz Colomina e l’architetto Mark Wigley (2016), il progettista modernista era simile a un medico, il cui compito era prendersi cura del corpo e della psiche, ricostruendoli. Ritengo che gli architetti, durante il modernismo e ancora oggi, siano paragonabili ai medici delle cliniche per persone trans: definiscono i generi umani, enfatizzando l’osservazione. L’architettura modernista mantiene ossessivamente alcune categorie: pulito/sporco, sano/malato, normale/anormale (Colomina & Wigley, 2016, pp. 107–121). Tutte queste categorie rafforzano anche quelle di genere.

Una figura centrale dell’architettura modernista, Le Corbusier, era ossessionato dal proprio corpo, tanto da essere affascinato dalle connessioni tra salute e architettura (Colomina & Wigley, 2016, p. 176). Creò anche il Modulor, una scala antropometrica di proporzioni basata su un corpo umano maschile idealizzato, concepito per rappresentare l’“uomo universale”.

La parola “ossessione” è insufficiente per descrivere la quantità di riflessione a cui le persone trans devono sottoporsi nel sistema eteronormativo e binario, in cui il corpo di riferimento è quello maschile “universale”. La normatività nella progettazione e nelle preferenze estetiche si traduce in un’etica della neutralità, per cui gruppi come le persone disabili e le minoranze culturali vengono marginalizzati.

Come scrive l’avvocato e attivista trans Dean Spade:

“Una politica critica trans richiede un’analisi di come l’amministrazione delle norme di genere impatti la vita delle persone trans e di come i sistemi amministrativi siano luoghi in cui si producono e si attuano razzismo, xenofobia, sessismo, transfobia, omofobia e abilismo sotto la maschera della neutralità.”

(Spade, 2011, p. 73)

Il concetto di neutralità nell’architettura modernista — esemplificato anche dal Padiglione Nordico — si manifesta attraverso un’enfasi sulla purezza, ottenuta tramite luminosità, trasparenza e leggerezza, oltre alla separazione dei generi e a un deliberato distacco ideologico dalla produzione fossile. Paradossalmente, è proprio questa produzione fossile a rendere possibile tale facciata di neutralità.

Ciò che caratterizza il modernismo in generale — nella produzione di oggetti e corpi — è l’occultamento delle origini materiali, facendo sembrare le cose indipendenti dalle risorse naturali, pur essendone totalmente dipendenti.

Supponiamo che l’architettura modernista sia nata come un medico con la missione di mantenere il benessere fisico normativo.

Quello stesso medico è diventato poi uno psicoanalista, incaricato di mantenere le categorie di salute e malattia mentale.

Oggi, l’architettura è invischiata nel collasso ecologico e nella frammentazione della concezione modernista dell’umanità, immersa in enormi quantità di rifiuti e nella sporcizia del pensiero modernista, in un’oscenità di surplus incompatibile con lo stampo dell’Uomo Modulor.

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

3. Scores

Nel contesto dell’arte performativa, uno “score” è un insieme di linee guida o istruzioni che servono come strumenti concettuali, coreografici e corporei per esplorare diverse modalità di esecuzione. Uno score incoraggia chi lo interpreta a esplorare stati corporei e psicologici sperimentali, spesso da una prospettiva speculativa e critica. Gli score sono usati nella creazione delle performance per raccogliere materiale scenico. A volte, uno spettacolo si basa interamente su uno score, seguito in modo flessibile durante la rappresentazione, lasciando spazio a improvvisazione ed esplorazione.

Viviamo in un’epoca petromodernista, in cui quasi tutto potrebbe accadere. Ma se la direzione politica che prendiamo è definita da oligarchi tecnologici negazionisti climatici, sostenitori della supremazia bianca e rigettanti la diversità di genere — dal livello individuale a quello planetario — allora siamo senz’altro vicini a: “distruggere tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che conosciamo, tutto ciò che siamo.”

(Berman, 1982)

Contro questo scenario, mi pongo la domanda:

Come può l’architetto agire per invertire la marcia del petromodernismo in mezzo ai resti materiali e politici?

Guidato da questa domanda, propongo cinque score per la pratica architettonica del futuro:

Impurità, Decategorizzazione, Performance, Tecnocorpo, Riuso. Gli score sono proposte per ripensare gli aspetti materiali, concettuali, pratici ed estetici della pratica architettonica futura. Si costruiscono l’uno sull’altro e si collegano tra loro, ciascuno continuando dove il precedente ha lasciato.

Tutti e cinque gli score emergono dall’esperienza della transcorporealità in relazione all’ambiente costruito.

Attraverso questi score, mi chiedo:

Come dovremmo riconsiderare i resti petromoderni? Cosa dovremmo distruggere, e cosa riparare?

Sebbene questi score siano stati scritti specificamente per praticanti dell’architettura, credo possano guidare chiunque verso una pratica di pensiero ecologico e trans-teorico. Suggerisco di leggerli, lasciarsi trasformare dal loro impulso, e poi tornare alla propria pratica — architettonica o altro — con occhi nuovi.

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

4.

Mettere in scena l’errore petromodernista

Mi identifico con le auto abbandonate, i garage di cemento sporchi, le pozzanghere macchiate d’olio, gli angoli bui della città, i residui della vita moderna. A volte, piango la mia miserabile incapacità di adattarmi alla concezione largamente accettata della corporeità, sostenuta dall’immaginario sociale.

Il petromodernismo ha generato un errore fatale nel punto d’intersezione tra la finzione degli esseri umani chiaramente categorizzabili e la finzione delle risorse infinite e della crescita economica senza fine. L’architettura modernista è stata il palcoscenico centrale su cui questo errore è stato rappresentato: nata dalle finzioni che hanno dato origine all’errore, ha poi costruito su di esse, fino a rafforzarle.

Una concezione dell’umanità basata sulla purezza e su categorizzazioni nette è direttamente collegata alla crisi ecologica. All’intersezione – dove si incontrano gli impatti materiali della produzione modernista (come l’architettura) – la crisi ecologica e quella dell’umanità sembrano essersi separate, anche se derivano entrambe dalla stessa causa. Questo errore, che porta a vedere le cose come separate l’una dall’altra, è la bodytopia in cui viviamo.

Inevitabilmente, la carne e i muscoli petromodernisti – mente e corpo – sono addestrati in parallelo all’immagine di sé prodotta da quell’errore. I nostri corpi sono il prodotto della bodytopia petromodernista. I nostri pensieri, i nostri desideri e la nostra carne sono permeati di plastica, inquinamento e sudiciume petrolchimico. Siamo i nostri ambienti, i corpi iperestesi che popolano le nostre città; siamo le auto che guidiamo, le stazioni di servizio, le strade, i muri di cemento. Mettiamo in scena la nostra BODYTOPIA prodotta in massa e identità standardizzate; ci auto-progettiamo ogni giorno in relazione al nostro ambiente.

I nostri muscoli industriali – i nostri corpi addestrati per i ruoli della cultura petromodernista – devono ora essere orientati verso nuovi obiettivi. Solo dall’interno possiamo iniziare a riorganizzare l’attuale bodytopia, i nostri corpi umani e i corpi degli edifici.

Abbiamo bisogno di trasformare il modo in cui definiamo e percepiamo il corpo – e il modo in cui ne parliamo, compreso il genere – per poter iniziare a progettare gli spazi in modo diverso. Altezza, timbro della voce, pronomi, peli corporei, seni, petti piatti, abbigliamento, ormoni, muscoli, vagine, peni, uteri, testicoli. Smantellare le strutture di pensiero categorizzanti è un lavoro architettonico. Il corpo è architettonico. Il nostro pensiero è architettonico. È costruito storicamente attraverso routine, ripetizione e stratificazione.

Tornando a Panu Savolainen che mi chiedeva se avessi voluto distruggere il padiglione. Il mio impulso a distruggerlo nasceva dal desiderio di rimodellare il modo in cui ci relazioniamo ai cosiddetti tesori del modernismo. Il padiglione è vecchio; forse sta vivendo i suoi ultimi anni prima del grande progetto di restauro. Un monumento è percepito come immobile e permanente. I generi assegnati alla nascita funzionano come monumenti al petromodernismo, in parallelo ad altri lasciti modernisti, come il Padiglione nordico. Ma il genere non è statico, proprio come non lo è il padiglione: è già in movimento, le radici degli alberi ne influenzano la forma. Guardando al futuro, il padiglione – e per estensione, questi costrutti – devono accogliere la loro mobilità trasformativa attraverso pratiche di riuso. Come questo debba avvenire, a quale scopo, secondo quali condizioni e verso quali concezioni di umanità, resta da vedere.

Viviamo in tempi assurdamente spaventosi, mentre la mentalità fascista si diffonde in tutto il mondo, sia in modo subdolo che palese. I suoi meccanismi di espansione si basano fortemente sull’appello emotivo, la drammatizzazione e la propaganda politica; il fascismo, nella sua forma attuale, appare come una forma di teatro guidato dagli affetti, gli effetti del quale dobbiamo testimoniare, mentre al contempo insistiamo nella creazione di performance alternative e di un teatro politico contro-egemonico.

Volevo guardare al Padiglione nordico senza distogliere lo sguardo dalle ideologie politiche, storiche e tuttora presenti, che esso rappresenta. Volevo trasformare il modo in cui lo vediamo e, da lì, il modo in cui vediamo l’architettura in generale.

Volevo mettere in scena l’errore.

Penso al palcoscenico come a un luogo di cambiamento politico; è pieno di movimento. Un palcoscenico non è un monumento, perché i palcoscenici sono spazi attivi di rielaborazione politica, trasformazione e resistenza.

Il ricercatore Eetu Viren (2023) scrive che teatro e teoria hanno entrambe origine dal greco theoreo, “guardare”, e che, nell’antica Grecia, theatron indicava l’auditorium (il luogo da cui lo spettatore osserva la rappresentazione).

Voglio percepire e teorizzare il Padiglione nordico come una sorta di theatron, uno spazio per una visione critica della tradizione del petromodernismo. Viren analizza la visione di Brecht sul teatro politico come una piattaforma che non solo rappresenta il mondo per il suo pubblico, ma lo invita anche a partecipare attivamente e a trasformarlo, piuttosto che limitarsi a osservarlo (Viren, 2023, pp. 63–94).

Desidero portare davanti a noi le convenzioni moderniste e i loro effetti sui nostri corpi e sull’ambiente, affinché possiamo prenderne parte.

Voglio credere che il futuro risieda in ciò che già possediamo, in come guardiamo al passato e a come siamo arrivati fin qui, e in come decidiamo di riorganizzare i resti per guardare con speranza al futuro. Guardo alla bodytopia nel Padiglione nordico. Vedo l’orizzonte dell’errore aprirsi sul palcoscenico, mentre il collasso ambientale condivide lo spazio con corpi a lungo rifiutati, marginalizzati, oppressi e resi privi di valore. Osserviamoli insieme, nella loro presenza simultanea.

Rilassa i muscoli delle palpebre per offuscare lo sguardo categorizzante

Ripogramma le impostazioni nei tuoi muscoli

del pensiero

Collega i tuoi muscoli alle interfacce tecnologiche dove scorrono le correnti del

sabotaggio collettivo delle norme

Alimenta i tuoi muscoli con l’energia degli scarti che attraversano il sistema

Coinvolgi tutti i tuoi muscoli nel lavoro di creare un’infinita diversità di performance.

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025 Photo Venla Helenius

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025 Photo Venla Helenius  Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025 Photo Venla Helenius

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025 Photo Venla Helenius  Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni  Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni  Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni  Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni  Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni

Teo Ala Ruona, Industry Muscle, Nordic Pavilion Biennale Architettura 2025, Photo Ugo Carmeni