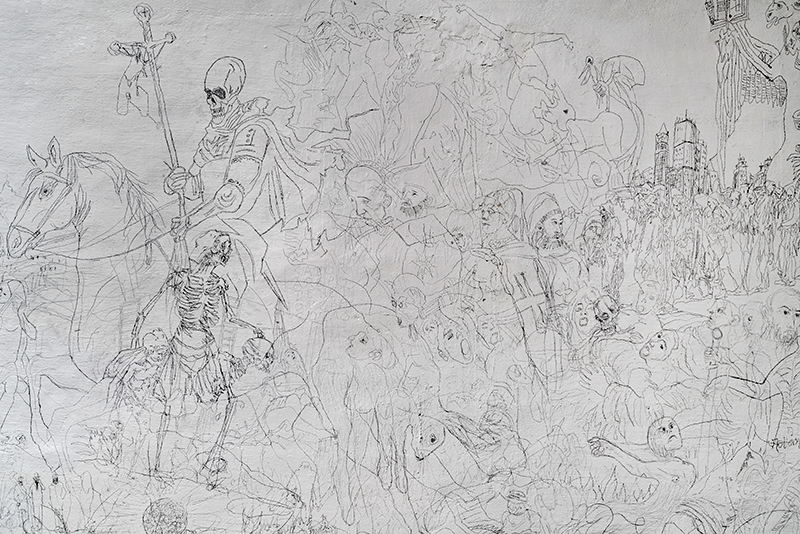

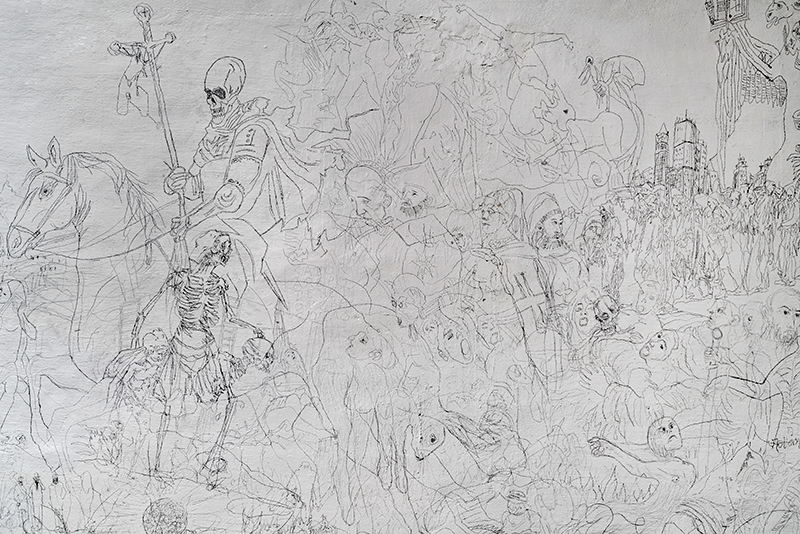

D- In questa prima sala della mostra Niente di grave, a Villa Rospigliosi, emerge una grande stratificazione visiva: nulla sembra prevalere e ogni frammento convive con l’altro. Si riconoscono elementi che rimandano al Medioevo, al Rinascimento e anche a un immaginario più contemporaneo. Quali sono i riferimenti principali? C’è un nucleo originario da cui hai iniziato a costruire il lavoro? Penso, ad esempio, al

a Palermo l’affresco staccato e conservato nella Galleria Regionale di Palazzo Abatellis.

è uno degli elementi chiave e lo si può cogliere chiaramente, però c’è una rimodulazione del tema, che poi ha orientato l’intera elaborazione del lavoro verso l’assenza della figura del padre, nell'accezione più intima del proprio genitore ma anche in quella più ampia di un riferimento superiore,

. Per me si tratta di un’assenza che, proprio in quanto tale, diventa presenza estrema. Mio padre ad esempio è più presente ora, in quanto assenza vivissima, di quanto lo fosse come presenza reale nella distanza. Ed è un vuoto che paradossalmente arricchisce tutto ciò che lo e mi circonda.

R - Il titolo nasce da una frase ripetuta all’interno di un libro che si trova proprio lì sopra, sul ballatoio della nicchia. L’unica nota di colore della stanza.

D - Mi sono chiesto infatti, se quel volume fosse stato lasciato lì per caso, oppure se avesse un ruolo preciso all’interno del progetto.

Puoi spiegarmi la sua presenza e il legame con il titolo della mostra?

R - - È il libro che dà il titolo alla mostra.

Il giardiniere e la morte di Georgi Gospodinov. È una sorta di diario che l’autore ha scritto nel periodo in cui ha perso suo padre.

Io l’ho conosciuto proprio mentre lo leggevo e mentre lavoravo qui continuavo a incontrare quella frase che nel libro ritorna in continuazione: “niente di grave”, la frase che suo padre gli ripeteva. È diventata inevitabilmente il titolo della mostra. Io avevo perso mio padre nello stesso periodo in cui Gospodinov aveva perso il suo, e quando ci siamo incontrati e abbiamo parlato delle nostre personali relazioni con i nostri padri, si è generata una particolare empatia, tant’è che nel libro, anche se non si possono vedere, sono presenti una dedica: “ai nostri padri”, e alcuni disegni.

Da lì è nata l’idea di lavorare sull’assenza/presenza della figura paterna, partendo da un sogno che avevo fatto: il sogno di tre scale che scendendo dal soffitto, restano sospese. Anche se l’idea originaria era quella di partire da una stanza completamente riempita di disegni. In effetti le due idee si sono trovate in dialogo dentro me. Qui infatti c’è una circolarità orizzontale di linee e segni: il caos delle immagini in cui siamo immersi e dall’altra parte c’è una geometria molto rigorosa, senza ulteriori interventi, tranne il piccolo dipinto alla fine della sala, l’ultima cosa che mio padre ha realizzato poco prima di morire. Lui era architetto e pittore, e quel dipinto è un tentativo di ricordare un ambiente della villa al mare, una stanza che però appare quasi dissolta nel bianco, o emergente da una sorta di nebbia fantasmatica.

In quella sala c’è l’ascensione, la verticalità; l’orizzontalità invece è caotica. Lì l’ordine della geometria, qui i segni che si inseguono e si intrigano. Anche se, ovviamente, sono complementari: è un unico lavoro in tre tempi, nelle tre stanze.

D - Nel tuo lavoro ricorrono spesso temi quali il sogno e il tempo.

Come si genera il disegno e si crea spazio da mostrare, forse da questa interazione?

R - Credo che l’interazione sia inevitabile. Non credo che ci sia una distanza da colmare tra il disegnare e lo spazio che si va creando. Anzi, forse il punto è proprio che il disegno riesca a creare uno spazio che continua ad alimentare qualcos’altro che influisce sul disegno. È un lavorio che non ti porta mai ad un punto d’arrivo definitivo. Per me è sempre un gradino di un percorso, qualcosa che resta in movimento.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

D - Lo spazio, per te, è un territorio di ricerca? Un luogo in cui andare “a caccia” di qualcosa?

Là dove il disegno si origina? (là dove va ciò che sparisce, contiguo all’invisibile?)

R - Sempre. In ogni caso. E, tra l’altro, credo sia un luogo in cui si va a caccia ma in cui, allo stesso tempo, si è anche cacciati: nello spazio non si è mai soltanto cacciatori, si è anche prede.

C’è un libro bellissimo di Calasso,

Il cacciatore celeste, in cui l’autore afferma che per diventare cacciatori bisogna prima imparare ad essere prede: se non sei stato preda, non puoi diventare cacciatore. Il cacciatore deve passare attraverso quella condizione per capire la preda e poterla raggiungere; altrimenti non ci riesce.

E quindi — questa dimensione dello spazio — è del tutto peculiare, un potenziale aumento, un focus inatteso. Ti offre quasi una possibilità di fuga, ma non una fuga “oltre”: una fuga che ti riporta indietro in un altro modo, come un’estensione ma circolare.

Una sorta di parentesi trasformativa.

D - Quindi non è tanto creare un’immagine di sé, quanto usare una raffigurazione come soglia?

R - Sul “creare” io ho sempre qualche dubbio, perché il concetto di creatore è complesso.

Ma sì, la questione si può porre così: l’immagine è una soglia, ma al tempo stesso un’apparizione e un indizio. Ovviamente è molto altro. È qualcosa che condividiamo, che ci accomuna, su cui mettiamo le mani insieme — e su cui a volte ci troviamo, altre volte no, ma è anche il fare i conti con se stessi.

È molto più potente di quanto il singolo possa realizzare o comprendere: l’immagine è più forte di chi la genera o la riproduce. L’immagine pretende.

D - Ti sei interrogato su come nascono le immagini e su come persistono nella memoria? E nel disegno che elabori, quanta parte ha il vissuto? C’è un input per generarne di continuo nuovi?

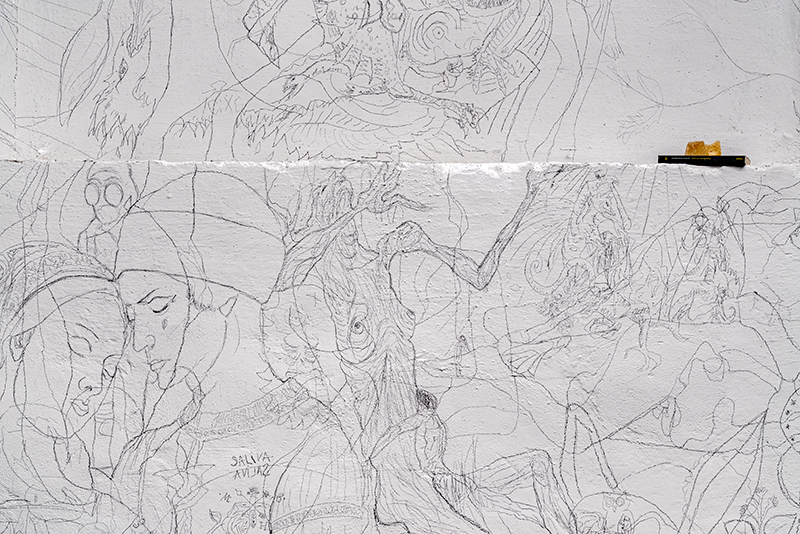

R - Be’, qualcosa qui si può apprezzare. Si vede un po' come funzionano queste dinamiche, almeno per me: le tensioni, le emergenze, le persistenze, il vissuto. Il processo è sotto gli occhi di tutti. Ci si interroga facendo. C’è tutta la stratificazione. E poi c’è il continuo accordo e disaccordo con quello che fai: è ovvio, come dicevo, che potrei continuare ad aggiungere, togliere, spostare.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

D - In questo progetto c’è anche un’idea di “cinematica inversa”: i disegni sulla parete verranno progressivamente cancellati, giusto?

R - Sì, esatto. Partirei dall’abitudine di essere costantemente esposti a riproduzioni. E non le vediamo mai isolate, sono sempre sovrapposte ad altre — scorrono, le “skippiamo”, le modifichiamo, le condividiamo. Siamo immersi in un flusso ininterrotto.

Qui invece volevo creare uno spazio integrato tra operazione artistica e fruitore. Puoi scattare una foto ma quello che succede è più grande di ciò che si può ritagliare in un’immagine o in un video. E, come effettivamente ricordavi, ci sarà a gennaio un processo di cancellatura selettiva che trasformerà ulteriormente nel tempo l’intero disegno. La parte

destruens fa parte del progetto tanto quanto quella

costruens.

D - Ripensando al lavoro che avevi fatto allo IED, emerge una relazione forte tra il macabro e il grottesco — soprattutto quella dimensione “grottesca” (da Raffaello) termine coniato nel rinascimento quando gli artisti si calavano dall’alto nella Domus Aurea per vederne i dipinti.

In questo nuovo progetto, come funziona il rapporto tra disegno e installazione?

R - La modalità del disegno direttamente sul muro è rimasta, ma è cambiato

completamente in quanto dispositivo relazionale tra opera e pubblico.

La prima volta, durante una residenza a La Portineria di Firenze, lo spazio gestito da Matteo Innocenti, avevo lavorato su tutta la stanza, insieme a Francesco d’Isa, proiettando e disegnando letteralmente i nostri sogni. Lo spazio era visitabile solo al buio, e il pubblico doveva muoversi dentro la stanza per cercare di comprendere cosa si celasse nell’oscurità.

Allo IED il dispositivo cambiava: niente buio, ma una condizione più immersiva, come se tutti fossero dentro il sogno, con il naso all’insù.

Qui invece c’è un ulteriore salto. Abbiamo la luce, non c’è più l’altezza, ma una sorta di sospensione, c’è la circolarità dello spazio e soprattutto il dialogo con il resto del lavoro nelle altre stanze. Il disegno non basta da solo, e anche ciò che non è disegno “puro” diventa segno: le tre scale, ad esempio, sono esse stesse disegni.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

D - Vorrei capire qual è stato il rapporto che hai instaurato con gli assistenti che ti hanno affiancato in questo progetto. Come hai lavorato con loro?

R - Il lavoro collaborativo mi dà sempre uno sguardo esterno, qualcosa che mi sposta, che mi rimette in discussione. Senza Naveen, Maribel, Vanesa e Andrea Luna il risultato sarebbe stato differente.

D - E tecnicamente, in questo caso, come si è svolta la collaborazione?

R - Abbiamo fatto diversi incontri iniziali in cui ho spiegato il progetto, ho mostrato i miei disegni e ho raccontato cosa sarebbe successo. Ho chiesto loro se volessero partecipare, e da lì abbiamo iniziato a costruire il lavoro insieme.

Quando siamo arrivati qui abbiamo cominciato a disegnare sulla base dei quaderni — una serie di appunti e studi preparatori. Partendo da quelli abbiamo iniziato a comprendere come organizzare pieni e vuoti, come far dialogare i diversi piani dell’immagine, come far convivere i primi, i secondi e i terzi piani.

D - La mia curiosità riguarda questa sovrapposizione di stili, di immagini: come si è sviluppata temporalmente la realizzazione dell’opera?

È nata subito così com’è oggi, o c’è stata una stesura iniziale su cui poi si è intervenuti più volte?

R - No, a volte le immagini emergevano più forti, più chiare e più immediate.

Altre volte invece nascevano spunti e difficoltà dal rapporto tra pieni e vuoti. Il vuoto in particolare è delicato, perché ci sono diverse possibilità di gestione. Sul pieno, invece, bisogna considerare l’equilibrio e la profondità della linea e dei differenti piani. Non si è trattato solo di confrontarsi tra di noi, ma anche con lo spazio: il muro non è uniforme, ha porosità e densità diverse; dove è fragile o increspato può cedere, reagire. Abbiamo lavorato con qualcosa di vivo.

E in alcuni punti l’immagine “chiamava” da sé: in altri invece ci siamo confrontati e abbiamo deciso insieme come procedere, senza aspettare che emergesse da sola.

D - E voi, in che modo avete partecipato al progetto e come vi siete relazionati con lui durante il lavoro?

R - Maribel -Fabrizio è stato il nostro insegnante, e lavorare al suo fianco è stato un vero piacere. Aiutarlo, dialogare con lui, ci ha permesso di imparare tanto: come nasce una mostra, come funziona, come viene creata.

È stato gratificante anche il contributo personale di ciascuno, dalla scelta delle immagini alla realizzazione dei dettagli. Ognuno di noi ha lavorato su punti diversi e ha mantenuto il proprio tratto: guardando da vicino si vede chiaramente la mano di ciascuno. Per me, conoscere Fabrizio è stata un'esperienza importante.

R - Vanesa -Lui crea una dimensione particolare che rende divertente capire chi collabora e in che modo: ci si trova d’accordo, a volte in disaccordo, e proprio da questo confronto nasce gran parte del lavoro. E poi c’è lo stare insieme, il passare molto tempo fianco a fianco, una condivisione che ci ha consentito di interagire per la realizzazione di un progetto complesso.

R - Fabrizio - Mentre tornavamo in macchina con Naveen si percepiva che la mostra in realtà “c’era già stata”. Vivere insieme qui, prendere il caffè, disegnare, mettere la musica, parlare di un libro… tutto questo è già una parte dell’esperienza, ma c’è stato anche molto altro: un mese e mezzo di momenti condivisi che vanno oltre le attività quotidiane. È proprio lo stare insieme a generare tante cose che poi prendono la loro strada.

Per me questo è davvero impagabile. Quel circuito di segni è nato in una condizione di grande fiducia, energia e voglia di stare qui.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

D - Ci porti a vedere le altre stanze?

R - Sì, andiamo.

Qui c’era il drone che, diciamo, ogni tanto decide di “suicidarsi”.

D - E questo elemento?

R - Questo è un frammento della casa di Claudio che ho segato da un mobile — non sto scherzando — e ne è emersa un’icona abbastanza lontana dal canone tradizionale. Per me, questa stanza è un diaframma che conduce verso ciò che invece è il cuore dell’intero lavoro.

D - Ha un significato il drone, è un segno dei tempi?

R - L’installazione e il disegno erano quasi pronti, ma continuavo a disegnare droni, perché l’immagine continuava a emergere. Mi affascina come oggetto: ha uno sguardo freddo, una forma precisa, ma ha anche tante varianti. È la prima volta che un oggetto civile diventa militare: una sorta di conversione di funzione inversa. Ci inchioda alla nostra epoca drammatica. Volevo una presenza che disturbasse la quiete delle altre due stanze, una mobilità ascendente che generasse tensione. Il drone, infatti, incute paura ed è il simbolo della sorveglianza: quando è in volo mira verso l’icona. Ci sono due luci, una minacciosa e l’altra protettiva, quasi di scudo o preghiera. Mi piaceva questo doppio sguardo: due distanze, una può fare male, l’altra può salvare. Un singolare dialogo tra passato e presente.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

-Nel terzo ambiente.

D - Questo è il sogno di cui parlavi?

R - Sì, nel sogno mio padre mi indicava tre scale che scendevano dal soffitto. Poco tempo dopo ho trovato le tre scale, diciamo, che mi aspettavano nel capannone di mio suocero che aveva deciso di buttarle. Ovviamente non le ha buttate via. Da lì è nata l’idea di trasformare fisicamente un sogno in realtà, come mi era già capitato altre volte. Si collega anche all’ultimo dipinto che mio padre ha fatto prima di lasciarci.

Mio padre era architetto e pittore, e questo è un tentativo di ridisegnare una porzione della casa al mare in Sicilia. Il piccolo dipinto è perfetto per lo spazio in cui si trova. E’ un esempio mimetico incerto ma perfetto proprio per la sua fantasmagorica, dilatata e diafana rappresentazione, in bilico tra ricordo e immaginazione. Ed è inoltre un perfetta connessione con la prima sala, rendendo l’intero progetto circolare.

D - Sì, noi vediamo tre scale che scendono dall’alto. Ma qui tecnicamente ci fai guardare queste cose in controluce?

R - In qualche modo serve a rendere le due geometrie distinte ma interattive. Inoltre ho sempre amato la luce come impedimento, fastidio. Non usarla per illuminare, ma per provocare una sensazione, per far sì che chi guarda percepisca qualcosa che disturba.

Mi piaceva l’idea che chi arriva non veda semplicemente l’opera, ma che sia illuminato da qualcosa che richiede uno sforzo, oltre ad evitare un’illuminazione eccessivamente teatrale.

D - C’è nel tuo lavoro un tentativo estenuante di imbrigliare e tradurre in immagini il sogno, che è uno dei grandi enigmi che ci abita e che ci sfugge.

Hai sviluppato un metodo di approccio simbolico al linguaggio dei sogni?

R - Sì, per me il sogno non si fa solo di notte. I sogni ci accompagnano anche a occhi aperti. Non è solo questo, però: il sogno fornisce indicazioni, completa quello che accade durante il giorno. È un processo che non si chiude. È un continuo entrare e uscire, non solo un dialogo: una dimensione che collabora con la realtà quotidiana, senza pretese di essere definita o interpretata completamente.

In effetti le arti hanno avuto sempre una relazione radicale con la dimensione onirica e potremmo definire l’evoluzione dei processi generativi di immagini attraverso le IA come un’ennesima mutazione del processo creativo dell’essere umano. «Il sogno si distingue dalla visione onirica, in quanto il primo è un indizio di ciò che accadrà, la seconda di ciò che esiste al momento» (Artemidoro, 2006), sosteneva il filosofo greco, ma oggi ci troviamo in una condizione in cui visione onirica, sogno e ridefinizione del reale potrebbero coincidere grazie ad avveniristiche dimensioni immersive che ridefiniranno coscienza e responsabilità, ingenuità e consapevolezza.

D - Nel testo critico viene riportato un piccolo frammento di poesia che mi ha colpito: l’idea che i padri producano e tramandano talento.

Il tuo talento, allora, è l’uso del non colore. Forse il disegno del bianco e nero?

R - Da sempre lavoro in bianco e nero. C’è sempre stata questa scelta, e sto ancora cercando di capire il perché. Ci rifletto spesso: perché finisco per lavorare in bianco e nero? Non ho una risposta definitiva, ma sì, può avere a che fare con questo.

Il bianco e nero rappresenta anche la nostra duplicità: bene o male, sole o luna, due occhi, due orecchie… vita e morte. Dentro c’è molto di più, certo, ma il bianco e nero è una costante.

Poco fa parlavo con un signore nella sala dei disegni: mi ha detto che l’uso della grafite supera la potenzialità di qualsiasi altro colore nelle infinite cangianze della luce che rende brillante la grafite.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Ipotesi attorno a un’assenza.

di Silvia Bottani

Scrive Georgi Gospodinov nel suo romanzo Il giardiniere e la morte: «Non è forse l’assenza una delle caratteristiche dei padri in tutta la cultura universale?

», stemperando un’affermazione apodittica attraverso l’escamotage

della formula dubitativa. L’assenza del padre, quella definitiva,

assoluta, rappresentata dalla morte, è il “punto cieco” attorno al quale

ruota tutta l’invenzione narrativa del romanzo, un punto cieco da cui parte

anche Fabrizio Ajello per comporre l’installazione all’interno degli spazi

della Limonaia di Villa Rospigliosi che intreccia memorie personali e

familiari in un’unica macchina, suddivisa nelle tre stanze che accolgono

i rispettivi interventi dell’artista.

Partendo da un sogno legato alla scomparsa del padre architetto, Ajello

procede collettando e rimescolando gli elementi che emergono dall’incontro

tra i frammenti di un repertorio visivo stratificato nel tempo e immagini

del tutto originali, generate dalla mano dell’artista e dall’intelligenza

artificiale, per dare vita a un progetto che si muove tra la dimensione

dell’elegia e la reinvenzione in chiave contemporanea del Trionfo della

Morte. Artista che predilige da sempre il linguaggio dell’installazione e

del disegno, Ajello utilizza qui il dato biografico e onirico come elemento

“attivatore”, per poi procedere dilatando la riflessione fino a renderla universale,

superando di slancio il perimetro autobiografico per muoversi

su molteplici piani rappresentativi. Il padre quale uomo, genitore, individuo

con un nome un cognome e una irripetibile parabola esistenziale,

è racchiuso nei dettagli delle opere, ma quello che emerge e amplia il

campo semantico è l’idea del Padre, figura e simbolo, soggetto terreno

e principio divino, in fragile equilibrio tra la potenza ineffabile dell’icona

e l’inquietante potere delle tecnologie della sorveglianza, che oggi si

manifestano come un diffuso e opprimente panopticon, sorta di occhio

perennemente vigile e giudicante.

Il primo ambiente che accoglie i visitatori è una sala dove l’artista dà

vita a un imponente murale che, dal giorno dell’apertura della mostra,

viene progressivamente cancellato, arrivando infine alla ricostituzione

dello stato originale della stanza. L’opera di Ajello sembra suggerirci una

sospensione del tempo e un suo ritornare, che trova una rispondenza nel

processo di continua verifica a cui sottopone il proprio lavoro fino a giungere

alla forma definitiva. Anche nel romanzo di Gospodinov, che nella

mostra riveste un ruolo quasi di “emanazione”, tanti sono gli elementi di

affinità che legano l’installazione e il libro, il tempo segue traiettorie multiple

e il narratore si muove avanti e indietro lungo linee temporali dove

la morte è solo uno dei tanti accadimenti, perdendo in qualche modo

il suo carattere di definitività. Ma vi è anche, in tutta la sua evidenza,

l’impossibilità di resistere alla consunzione del tempo che tutto divora,

e se il vuoto incombe, se il nulla avanza, sappiamo che presto lo spazio

bianco della perdita sarà occupato da un’immagine. Che il nostro cervello

riscriva i ricordi ogni qualvolta attiviamo i processi mnemonici è ormai

un dato acclarato e la nostra mente, lasciata libera di vagare, produce

naturalmente immagini. A questo potere, oggi si aggiunge la tecnologia

delle AI, in grado di amplificare ulteriormente la capacità immaginativa

umana, investendo un mondo già sopraffatto dal flusso di contenuti visivi

con ulteriori immagini, spesso di notevole efficacia e pervasività, capaci di mettere in crisi definitiva la nostra percezione della realtà, erodendo

via via il confine tra ciò che è autentico e ciò che non lo è.

Di fronte a questo rischio, Ajello opta per una forma di accelerazionismo

e si muove mescolando con leggerezza giocosa elementi eterogenei,

organizzando con rigore il caos di una immaginazione potenziata dalla

leva dell’intelligenza artificiale, dove le immagini si fondono per comporre

una sinfonia visiva che sovrasta lo spettatore e lo avvolge. Il disegno

è stato elaborato combinando elementi disparati tra episodi trasmessi

oralmente della famiglia Rospigliosi, frammenti di cultura visiva, memorie

personali, e infine tradotto sulle pareti della sala. Il medium del

disegno, ampiamente indagato dall’artista e spesso impiegato nella

sua declinazione murale, diventa qui un ciclo pittorico che unisce l’immediatezza

dei graffiti alla tradizione dell’affresco sacro, passando dalle

miniature dei codici a Giotto, dalla pittura medievale alle anamorfosi, arrivando

fino ai fumetti. Ajello guarda e rimastica l’opera grafica di Hans

Bellmer, soprattutto quella di matrice istintiva, nei disegni delle performance,

quella di Joseph Beuys, nell’utilizzo del disegno quale apparato

concettuale, strumento di pensiero, e poi c’è lo spettro di Giacometti e

dei suoi disegni secchi, arsi, tutti ossa e tendini, di una leggerezza corrosiva

e l’intreccio dei corpi, carnale e a tratti quasi infernale, dagli echi

baconiani. Ma oltre alle tracce più evidenti, la ricchezza di riferimenti e

la curiosità costituiscono le fondamenta di un pensiero vivido e di una

produzione che a tratti sfiora la superfetazione, che l’artista sottopone a

un estenuante lavoro di cesello.

Malgrado la complessità dell’impianto totale, l’opera è stata concepita

dall’artista e dai suoi collaboratori definendo solo in fase di realizzazione

parte della composizione. Questo per una precisa volontà di comprendere

l’elemento del caso nel processo, evitando di costringere l’opera in una

forma programmatica e accogliendo le variabili ambientali e contingenti

come parti essenziali nell’elaborazione della forma. Il disegno assume

perciò una dimensione anche performativa, data dall’estensione della

superficie interessata ma anche dalla dimensione di rischio controllato,

dove parti preparate e improvvisazione convivono. Una linea di ricerca

relativamente recente, che l’artista porta avanti da circa sei anni e che

approfondisce l’esperienza del disegno quale pratica totale.

La riflessione a cui Ajello dà forma oscilla tra la

gravitas dei corpi e la

levità dell’assenza, tra la leggerezza del disapparire e l’opprimente controllo

agito da macchine disincarnate, tra ordine e disordine. Non si tratta

però di due forze antitetiche, bensì di espressioni dialettiche dinamiche,

dove l’artista intende l’una - il caos - quale «continuo rimescolamento di

orditi temporanei e instabili. È fibrillazione.», mentre «l’ordine è sospensione

geometrica di un tempo reciso, congelato». Interdipendenti, ci ricordano

la danza cosmica di Shiva, il pendolo che oscilla eternamente

tra l’ancestrale segno tracciato dalla mano e la fulminea computazione

algoritmica.

La presenza pervasiva delle tecnologie della sorveglianza, rappresentata

dal drone che occupa la seconda stanza e che si anima in maniera imprevedibile,

seguendo una propria agentività imperscrutabile, contrasta

con il tema dell’assenza del padre - di tutti i padri, a ben vedere - una

condizione qui rappresentata dalla morte, ma che è una costante anche

in vita: per riprendere la domanda di Gospodinov, viene da chiedersi dove

siano, davvero, questi padri che sfuggono, che si sottraggono e mancano,

anche quando ci vivono accanto e trascorrono i loro giorni separati

da noi da una distanza temporale incolmabile, per poi scomparire definitivamente,

lasciandoci con un senso di perdita irreparabile. Talvolta

una liberazione, talvolta un dolore destinato a durare per poi trasformarsi

negli anni in qualcosa di diverso, una memoria che diventa carne nella

carne dei figli, talvolta emendata delle asperità, spesso mai pacificata.

Nel romanzo il padre dello scrittore ripete una frase, che diventa una

sorta di metonimia: «Niente di grave». Anche nell’indagine di Ajello, le

antinomie tengono insieme la complessità di un mistero ineffabile e ciò

che è più pesante, come l’esperienza con la malattia, la decadenza del

corpo e infine la relazione con ciò che resta, ovvero gli oggetti e il ricordo,

ma anche tutto ciò che rappresenta il conflitto eterno tra padre e figlio, le

incomprensioni e le cadute, la negoziazione continua di limiti e doveri tra

l’essere umano e il ruolo che si trova a ricoprire nelle vicende esistenziali,

viene sublimato nella scomparsa. Allora si fa i conti con ciò che rimane:

l’ultimo dipinto fatto dal padre, installato nella terza sala, che raffigura

una stanza delineata con eleganza grafica ma già ectoplasmatica, quasi

il ritratto di una

backroom o la trasfigurazione di un luogo terreno nel

suo corrispondente metafisico. Nella sala, oltre al dipinto, sono installate

tre scale di legno, rette da una corda, scale che conducono a una salita

senza scopo, quasi a suggerire l’impossibilità di una trascendenza. La

Deposizione, senza il fulcro del corpo di Cristo, non è più l’

axis mundi ma,

nelle parole di Ajello «il cardine tra le molteplici condizioni di gravità che

permettono allo spaziotempo qualsiasi manovra».Sono scale che forse,

più che condurci in alto, ci riportano a terra, ricordandoci che il sacro è

anche immanente, nascosto nel tessuto quotidiano dei giorni, nelle pieghe

delle esistenze individuali. Oggetti appartenenti al patrimonio della

Villa o legate alle vicende dei suoi eredi, sono scale che evocano la deposizione

di Cristo ma in assenza della croce, e allora il pensiero va al

lavoro, sia esso quello contadino o quello di manutenzione della casa,

o ancora al lavoro artigiano, a quello operaio o, appunto, d’architetto: in

fondo qui non c’è nessun corpo da piangere, nessuno da vegliare o da

seppellire, quello che rimane sono le vestigia del fare, gli oggetti d’uso.

Perché ciò che resta dei padri, più che le parole, è la testimonianza del

lavoro, ciò che hanno o non hanno fatto e ciò che hanno saputo o non

saputo tramandare, spesso come sapere pratico. I loro gesti, il corpo, gli

odori, i silenzi - spesso - le loro cose: un orologio, le sigarette, una matita,

gli attrezzi da giardino, una poltrona. Un universo materiale,

in absentia.

Ripenso allora alle parole di una poesia scritta da Beatrice Zerbini, di cui

riporto l’inizio:

Padre nostro,

che sei nei cieli,

scendi!

Siediti,

prendici

e poi tienici,

con le braccia possenti,

sollevaci come solo

i veri padri

e ascoltaci come se

tu fossi dentro,

come se

tu fossi.

Esisti,

resisti,

insisti

e poi insegna

a fare uguale.

Dacci il pane,

dacci tempo,

dacci un talento;

Non so se i padri abbiano mai davvero imparato ad ascoltare, siano essi

i nostri padri o sia Esso quello celeste, ma in quel gesto primo descritto

nel verso, quelle braccia che alzano il figlio al cielo, in quel movimento

che porta verso alto, mi sembra sia racchiusa la traiettoria che ci proietta

nelle possibilità, la semplice confutazione della legge di gravità, l’affermazione

di una tensione che si estenderà, oltre il tempo e il loro arco di

vita, nelle nostre stesse vite. Talvolta, attraverso un nostro talento che

avranno coltivato o osteggiato, talaltra semplicemente attraverso il tempo

che ci hanno donato.

Niente di grave, allora. Il Trionfo della Morte, visto da vicino, in fondo non

è che una celebrazione della vita che brucia, del suo farsi niente, e del

suo ricominciare.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello

(Palermo, 1973) è un artista e ricercatore indipendente che riflette e interviene

attraverso vari media sulle dinamiche dei modelli culturali, indagando in particolare i temi del

sacro, dei processi onirici, della memoria individuale/collettiva e del rapporto tra spazio materiale e

virtuale. Nel corso degli anni, ha reinventato l'uso di mezzi tradizionali come il disegno, la

fotografia e la scultura per produrre interventi site-specific e opere di installazione.

Attualmente, la sua attenzione è rivolta al rapporto tra processi onirici e modelli di interazione e

remediation attraverso applicazioni TTI (Text to Image software), come dimostrano la sua recente

residenza presso La Portineria – Progetti per l’Arte Contemporanea (Firenze, 2022), il progetto per

lo IED dal titolo The Tilt Of Time (Firenze, 2023), insieme all'artista e filosofo Francesco D’Isa e la

mostra To Take Flight presso la Lorenzo de Medici Gallery (Firenze, 2025).

Nel 2017, ha partecipato al progetto The Ground Tour dell'Università di Arti Applicate di Vienna.

Nel 2013, ha realizzato il documentario San Fratello, dedicato alle pratiche pasquali della festa

della comunità giudaica di San Fratello, in Sicilia. Nel 2008, ha preso parte al progetto N.EST

presso il Museo Madre di Napoli, presentando una doppia proiezione video sulla storia del territorio

portuale di Vigliena. Nello stesso anno, ha ideato e co-fondato il progetto di arte pubblica Spazi

Docili, con sede a Firenze, insieme all'artista Christian Costa.

Negli ultimi anni, Spazi Docili ha condotto indagini sul campo, derive urbane, workshop, mostre,

residenze e talk. Dal 2005 al 2007, insieme alle curatrici Barbara D’Ambrosio e Costanza Meli e

all'artista Christian Costa, ha lavorato al progetto di arte pubblica Progetto Isole, con sede a

Palermo.

Nel 2007, ha prodotto un documentario sperimentale intitolato Vucciria (vincitore del Solunto Film

Festival nel 2009), incentrato sul mercato della Vucciria a Palermo attraverso la prospettiva e le

opere di arte pubblica dell’artista austriaco Uwe Jaentsch.

Fabrizio Ajello ha partecipato a numerose mostre ed eventi internazionali, come il Break 2.4

Festival a Lubiana, Synthetic Zero al BronxArtSpace di New York, Moving Sculpture In The Public

Realm a Cardiff, Hosted Athens ad Atene, The Entropy of Art a Wrocław e Manifesta 12 a Palermo.

Collabora con la rivista MADE IN MIND, e alcuni suoi contributi sono apparsi anche su Artribune,

Roots and Routes, Nesxt, Sumac Space art platform, L’Indiscreto e Impeached. Magazine. Nel

2024 è stato pubblicato per la casa editrice Castelvecchi il suo primo saggio L'immagine leggera.

Fabrizio Ajello vive e lavora tra Firenze e Palermo.

Fabrizio Ajello

Niente di Grave

a cura di Silvia Bottani

@ 2025 Artext

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph Claudio Seghi Rospigliosi

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph Claudio Seghi Rospigliosi  Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.  Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.  Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.  Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.  Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.  Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.  Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.  Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.

Fabrizio Ajello, Niente di grave, 2025, ChorAsis - Villa Rospigliosi Prato. Ph © OKNOstudio Sara Sassi.