Artext - Quanto importante è avere un padre artista. Quali le suggestioni che ti consentono di fare arte. Puoi parlare di un suo lavoro che nel tempo ha avuto sviluppi imprevisti o creato da una dinamica esistenziale?

Eugenia Vanni - Qualche mese fa stavo rimettendo apposto lo studio di mio padre (per motivi di salute adesso non può più farlo da solo) e mi sono imbattuta in una quantità (più di un centinaio) di album assortiti e di varie marche (per acquarello, schizzi, pastello) e seminuovi, nel senso che mio padre aveva disegnato solamente nella prima pagina, lasciando tutto il resto dell’album completamente vuoto.

Ho scoperto dunque, trovandomi da sola nel suo studio, che ha il vizio di realizzare un solo disegno ad album.

Questo significa che lui considera il resto dei fogli un supporto per sostenere il primo foglio. Ho trovato, in questa modalità tutta sua, qualcosa di particolarmente poetico anche se non credo che ci sia stata una volontà diretta da parte di mio padre nel compierla. Per come la vedo io, ha disegnato sfruttando il primo foglio istintivamente, non per costruire qualcosa di diverso rispetto al disegno stesso. Non gli ho mai chiesto il perché di questa scelta, timorosa nel rovinare qualcosa di bello che avevo scoperto.

Tuttavia mio padre in modo consapevole dipinge, manifestando una freschezza e un’attualità incredibili nonostante non frequenti assolutamente il mondo dell’arte.

Il suo lavoro è una pratica quotidiana, fatta di poesia e visioni del tutto personali. Il suo essere isolato non lo ha trasformato in un personaggio naive, le sue opere sono lucide, vive, tecnicamente eccezionali, esse sono fuori dal mondo come immagini, ma ne sono assolutamente dentro come ricerca. Sembra che naturalmente e senza sovrastrutture dovute al sistema, in lui, avvenga continuamente un superamento delle fasi pittoriche ed una crescita.

La sua pratica mi rimette in pari con me stessa quando mi perdo. Mi suggerisce in silenzio che certo, la consapevolezza è importante ma non è tutto…

La mia passione per le tecniche è nata grazie alla sua frequentazione: non mi ha mai detto esplicitamente “ti insegno a fare questo o quello”, ma semplicemente mi ha aperto lo studio. I momenti passati con lui, in silenzio, mi sono serviti ad affezionarmi a tutti quei passaggi che servono per realizzare un quadro, una scultura o un affresco.

Il vivere lo studio non mi ha portato ad affezionarmi ai soggetti, quanto invece ai segreti per realizzarli.

Mi sono sempre preoccupata così, di ciò che sta sotto alle sue opere: gli strati di preparazione del muro per l’affresco o l’imprimitura della tela.

Tornando dunque a quegli album quasi vuoti e trovandomeli tra le mani, ho come avuto la sensazione di essere io stessa quei gruppi di fogli bianchi che stanno sotto i suoi disegni. Sono particolarmente legata ad un’opera (che mi ha regalato), si chiama “Il Toro”, è un olio su tela. La trovo bellissima e mi basta. Ma trovo eccezionali anche i collages: le Carte su carta. A volte lo invidio, perché lui non ha bisogno di niente.

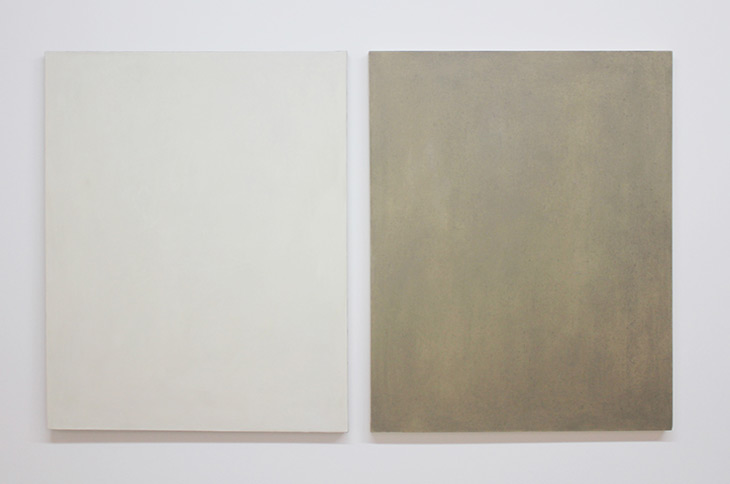

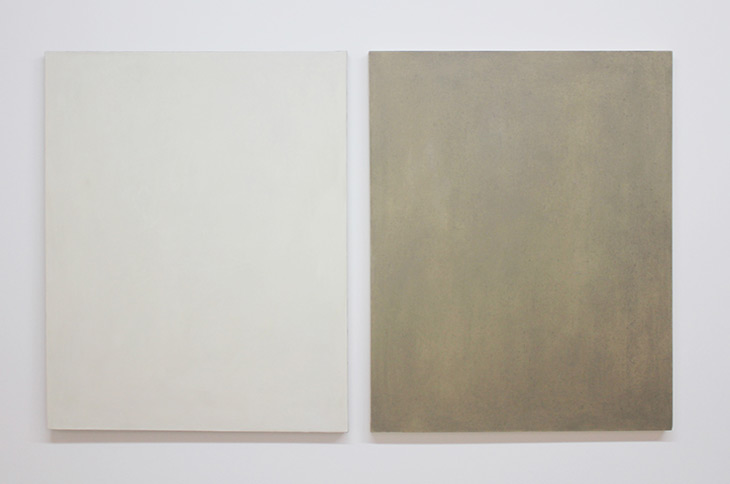

Eugenia Vanni Ritratto l’uno dell’altro, 2017 dittico, da sinistra: olio su tela di lino; olio su tela di cotone Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena

Eugenia Vanni Ritratto l’uno dell’altro, 2017 dittico, da sinistra: olio su tela di lino; olio su tela di cotone Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena

Artext - Nella storia della pittura Senese sono presenti alcuni tuoi omonimi (Vanni Andrea, Francesco, Raffaello). C'è una figura o un personaggio nella cultura Senese che attiva una qualche modalità documentaria-sperimentale, che ti permette una narrativa, o tale da tracciare una visione? In tutto il tuo lavoro c'è una nozione forte di libertà ... Quanto è determinante il modo in cui l'identità è costruita, e la storia, eseguita, tramandata e riproposta?

E V- Nel procedere di ogni artista, al di là delle esperienze di vita che creano bellissime sovrastrutture, c’è un nucleo che fa parte di quella che chiamo sensibilità originaria, essa viene da lontano e in modo involontario, spinge un artista a scegliere di vedere una cosa rispetto ad un’altra. E’ quella sensibilità primigenia che seleziona le scelte e la direzione dello sguardo. Quella sensibilità influenza ciò che vogliamo conoscere.

Non è sufficiente solo quello che conosciamo via via, per realizzare le opere ma è quello che sentiamo e che deriva da qualcosa di più profondo, di sedimentato nella sensibilità e che tende a rimescolarsi e a riemergere. Le esperienze e le informazioni servono a dare forma alle nostre urgenze, ad approfondirle, ma l’origine va ricercata da altre parti.

Altrimenti ci ritroviamo a viaggiare in uno strato superficiale in cui possiamo applicare una certa forma di estetica e di allestimento (ormai entrambi ben addestrati) su una qualsiasi informazione, avvenimento od oggetto del mondo. E’ da qui che nasce la questione delle false opere (e non delle opere false!) quindi non opere ma oggetti ben organizzati ed in linea con l’estetica contemporanea.

Detto questo, è un fatto che la mia sensibilità, nell’infanzia principalmente, si sia formata in un ambiente che ha a che fare con la bellezza e che quindi le mie urgenze nascono per eccesso di qualcosa, non per difetto.

Quello che erroneamente viene attribuito a noi Italiani in particolar modo a noi Toscani, come un “peso della storia” per me invece è un accessorio prezioso.

Di questa storia, mi interessano i procedimenti di lavorazione, le tecniche su tavola e tela, gli affreschi, non tanto nei loro contenuti, ma nella loro struttura interna, perché da sempre sono stata un po’ pigra nell’ informarmi sul “cosa” mentre invece mi sono sempre appassionata al “come”, quindi a tutti quei procedimenti tecnici che danno vita alle opere.

Le mie visioni nascono dalla pratica, dai manuali e ricettari per le belle arti, la poesia la trovo nei procedimenti, nei passaggi intermedi prima della pittura, in tutto ciò che è assente di un soggetto già costituito.

Riguardo invece agli artisti senesi del passato, sono discendente di Andrea Vanni, mio nonno all’epoca fece un po’ di ricerche. Credo che, come succede di solito con queste cose, di aver ereditato dai racconti e dalla storia. E’ l’influenza che hanno su di te certe narrazioni che fanno sì che tu poi segua delle strade.

Riguardando invece i miei lavori sembra che apparentemente siano molto diversi formalmente l’uno dall’altro, sembra che non ci sia uno stile visivo che li accomuna.

Questo fattore tu lo chiami libertà, io autonomia rispetto a me stessa.

Nel mio procedere sto avvertendo che non mi interessa cercare un segno di riconoscimento formale, mi interessa invece che un mio segno poetico rimanga nel mondo.

Credo che la coerenza formale sia qualcosa da non cercare e che ogni opera, se sincera, la contenga automaticamente.

Il sapore che diamo alle cose spesso avviene spontaneamente perché è quell’aura misteriosa, a volte inspiegabile e intangibile, che accomuna tutte le opere di un artista: a partire da uno schizzo su un album e da dove esso si colloca in un foglio, ad un’opera più importante, fino a come viene organizzato il proprio studio e il proprio stare nel mondo.

Museo d’Inverno 2016 Maurizio Nannucci featuring James Lee Byars, veduta della mostra

Museo d’Inverno 2016 Maurizio Nannucci featuring James Lee Byars, veduta della mostra

Artext - Di recente come artista hai dimostrato di poter essere critica e curatrice non solo del proprio lavoro, ma anche di quello altrui. Attraverso un meccanismo concettuale che svela relazioni ed affetti, dal 2016 il Museo d’Inverno fondato da Francesco Carone e da Eugenia Vanni nella città di Siena, "invita artisti italiani ed esteri a scegliere e presentare una o più opere dalle loro collezioni private, regalate o scambiate con altri artisti".

Puoi parlare delle qualità che l’approccio ad altre sensibilità artistiche ti ha "aumentato" o ai modi differenti di concepire il rapporto visivo con l’opera.

E V - E’ insito nell’artista il senso della critica, è come se fosse un elemento inscindibile della sua natura. Per questo considero il Museo d’Inverno come un elemento fondamentale per esprimere il mio pensiero sull’arte ma soprattutto sul sistema dell’arte. In un momento storico in cui l’opera esiste prima su Instagram che nella realtà, diventando quindi un cartellone pubblicitario e a tutti gli effetti una stella ormai spenta, con il museo abbiamo sentito la necessità di ristabilire un contatto diretto con l’opera e quindi con i suoi autori.

L’opera qui diventa un pretesto per conoscere aspetti dell’arte talvolta trascurati dai media ed acquista dunque un nuovo valore, essa diventa qualcosa da vedere certo, ma anche da conoscere, tentando di ricostruire un’aura che gli appartiene e che l’eccessiva e compulsiva condivisione della sua immagine ha spento.

Partire dunque dalla realtà è l’unica strada possibile, un po’ come quando facciamo il giro del mondo per poi tornare a casa per scoprirne aspetti nuovi, prima non considerati.

L’operazione che sta dietro al museo d’Inverno è qualcosa che va oltre l’idea di mostra, perché ha a che fare con delle urgenze che riguardano l’esistenza dell’arte nel mondo ed il suo valore come traccia dell’uomo.

Eugenia Vanni Ritratto di te, che guardi me, 2017 dittico, da sinistra: olio su tavola, olio su tela Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena

Eugenia Vanni Ritratto di te, che guardi me, 2017 dittico, da sinistra: olio su tavola, olio su tela Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena

Artext - Più passa il tempo, e la tua arte diventa più radicale. Puoi parlare di questa serie che hai titolato "Ritratto".

E V - Considero il ritratto quella distanza necessaria che esiste fra l’artista e l’oggetto osservato.

Quella distanza è la somma tra la sensibilità intrinseca dell’oggetto e la sensibilità dell’artista. In quello spazio avviene la poesia.

Molti dei miei lavori hanno nel titolo la parola ritratto.

Solitamente viene associato a questo termine il volto umano, mentre per gli oggetti si usa “natura morta” , “composizione” etc.

Quindi il termine ritratto è riferito al soggetto (umano) e non ad un approccio visivo.

Io credo invece che il ritratto sia un modo di vedere le cose e non sia legato ad un soggetto specifico.

Il ritratto include l’interpretazione, riscontrabile in quella distanza di cui parlavo prima.

Mi piace quindi utilizzare il termine ritratto per indicare tutti quei soggetti (che sono di solito oggetti) che, con la pittura rappresento.

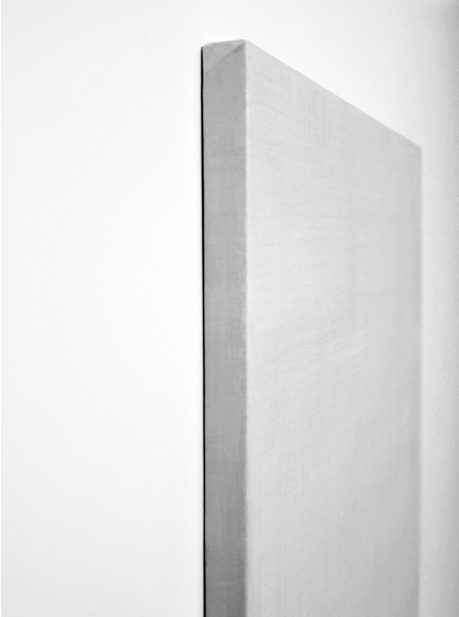

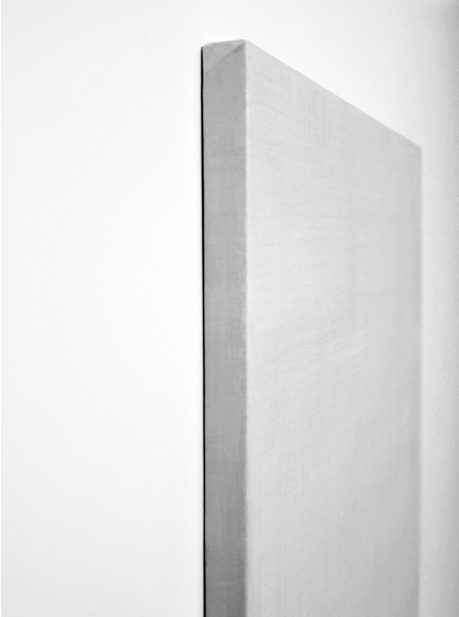

La mia curiosità va sempre su ciò che sta sotto e dentro la pittura e non sopra. Faccio riemergere e ritraggo gli stadi più profondi della pittura come un’anatomista fa con il corpo.

I miei soggetti / oggetti li ricerco solitamente nell’incompiuto oppure faccio diventare la pittura stessa il soggetto dei miei ritratti.

Ne è un esempio l’opera Ritratto di tela di lino preparata che è stata realizzata a tempera all’uovo su tavola.

In questo lavoro ho rappresentato “l’oggetto tela bianca” tramite un’altra tecnica sempre delle belle arti, come la tempera all’uovo. In questo caso la tela bianca diventa un’icona.

Mi interessano quei passaggi od oggetti che esistono nell’arte e specificatamente nella pittura e che non sono niente prima di utilizzarli. Questo “niente” diventa il soggetto delle mie opere.

Una tela bianca, vuota è ritratta su di una tavola, sfruttando una tecnica antichissima.

L’energia potenziale della tela vuota si annulla a favore dell’energia pittorica, essa non è più vuota, ma un ritratto del vuoto.

Quello che al primo sguardo sembra un monocromo, è un quadro figurativo, un ritratto appunto.

Eugenia Vanni Il secondo passeggero, 2013 performance: olio su tela, Ducati Monster 600 Dark Courtesy Madeinfilandia

Eugenia Vanni Il secondo passeggero, 2013 performance: olio su tela, Ducati Monster 600 Dark Courtesy Madeinfilandia

Artext - L’esercizio dell’interpretazione nel gioco artistico, tra percezione critica e soggettività dell’artista sembra trovare una momentanea sospensione o autonomia di giudizio in un tuo lavoro - Il secondo passeggero (2013). Puoi raccontare come è nata questa performance che vede lo spettatore riconoscersi o risolversi nell'azione, solo attraverso una forma di adesione?

E V - Ho una moto dal 2001, è una Ducati Monster Dark, 600, modello disegnato da Miguel Galluzzi e che ancora oggi resiste in stile e bellezza.

Ha quella caratteristica estetica abbastanza rara, soprattutto quando si parla delle produzioni di meccanica, design ed architettura, di invecchiare bene e non degradarsi. Detto questo, per me la moto è viaggio, certo, ma anche un’espressione della bellezza.

Il secondo passeggero è un’opera che realizzai in occasione di Madeinfilandia 2013, era stata ideata come una performance: si trattava di installare un grande quadro ad olio in mezzo ad una pista d’atterraggio di piccoli aerei da turismo.

Il soggetto della tela, era un paesaggio molto scuro, direi buio, sfumato, come se fosse stato dipinto in velocità.

La sera dell’inaugurazione, di notte, intorno alle 21 circa, andavo a prendere uno ad uno gli ospiti della mostra e li facevo salire in sella dietro di me per farli compiere un breve viaggio, fino ad arrivare di fronte al quadro, dove mi soffermavo qualche secondo per poi tornare indietro e riaccompagnare lo spettatore al punto di partenza, per poi caricare quello successivo.

La luce del faro “bruciava” la luce della pittura, amplificando e a volte annullando l’immagine, creando nello spettatore un’emozione in più, dove la pittura diventava una scenografia insieme al paesaggio stesso, e il secondo passeggero come sempre, non impegnato alla guida, fruiva di questo paesaggio, falso e vero allo stesso tempo.

Una sorta di pittura en plein air senza dipingere, dove il quadro non era completo fino all’arrivo di una luce esterna, potente, artificiale, aggressiva.

Quest’esperienza faceva percepire allo spettatore la pittura come qualcosa da doversi conquistare e lo costringeva a goderne per un tempo deciso da me, la pittura qui diventava “il teatro della pittura”, donandole il valore di un istante, il poter godere della bellezza solo per un attimo, in una condizione difficile e precaria. Il tutto si avvicinava di più al concetto di sublime.

La pittura non era vissuta più solo con gli occhi, ma ne faceva parte anche il vento fresco della notte, la paura dell’ignoto e della velocità, l’insicurezza di salire dietro una moto da corsa.

Era come se tutti i sensi cooperassero con l’immagine.

Alla fine della performance ho lasciato la moto accesa di fronte al quadro, con il faro puntato sulla pittura.

Da quel giorno la mia moto ha iniziato a darmi problemi di carburazione.

Eugenia Vanni Cinque giornate, 2015 affresco bianco in forma di piedistallo. Collezione AGI, Verona foto Nicola Noro

Eugenia Vanni Cinque giornate, 2015 affresco bianco in forma di piedistallo. Collezione AGI, Verona foto Nicola Noro

Artext - Nel tuo approccio con la fotografia sembri procedere come un archeologo che raccoglie, documenta e analizza le tracce e i materiali lasciati. Puoi dire qualcosa in proposito e di cosa sia a determinare in un’opera lo sconfinamento da un genere ad un altro?

E V - Nel mio procedere, l’approccio che ho verso la fotografia è molto simile a quello che ho nei confronti della pittura, dell’incisione, della scultura, dell’affresco e di altre discipline, perché la mia è un’indagine sulla natura poetica delle tecniche, della rappresentazione dei passaggi, del loro aspetto più pratico, in cui la prassi prima della rappresentazione diventa la rappresentazione stessa: il ritratto appunto.

Nel caso della fotografia ho iniziato a raccogliere negli anni monocromi fotografici analogici dovuti ad errori di esposizione (bianchi o neri), questi errori di fatto sono solamente spazi temporali, essi non rappresentano niente se non un colore dovuto al tempo.

Allora mi sono immaginata, come questi, una volta stampati su vari supporti, possano diventare oggetti funzionali al mondo e possano andare a sostituire quelli che negli oggetti sono elementi bianchi o neri. Per fare un esempio, nell’opera Quadro girato ho utilizzato la stampa di uno di questi monocromi per chiudere il retro di un quadro, dove, di solito, il corniciaio applica un cartoncino bianco, oppure, sempre dopo essere stati stampati su supporti rigidi, li ho fatti diventare passpartout per dei disegni.

Rispondendo alla tua domanda, non applico uno sconfinamento tra un genere ed un altro ma tendo ad estremizzare ogni singola tecnica o supporto che ho tra le mani, enfatizzandone alcuni aspetti primari.

Non uso le tecniche a favore di un’immagine ma uso l’immagine delle tecniche a favore della poesia.

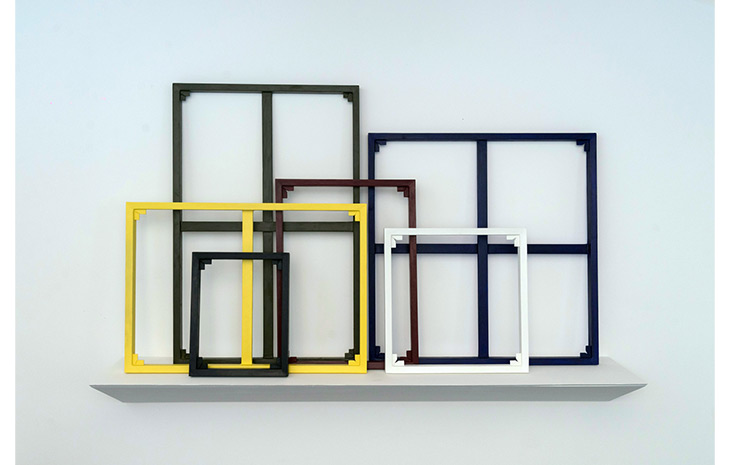

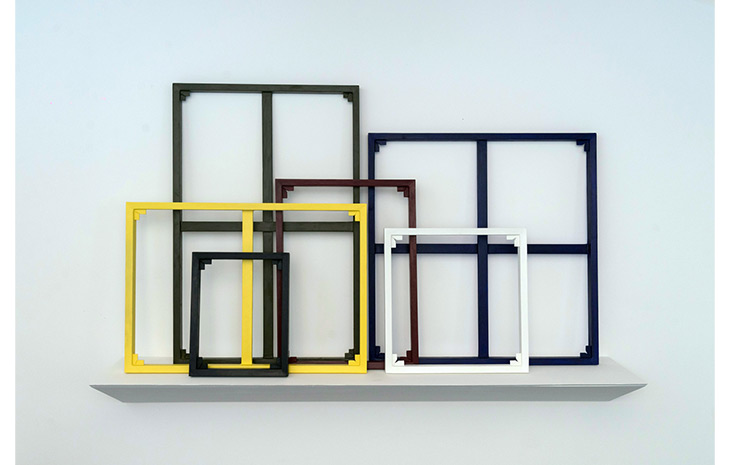

Eugenia Vanni Ammannitura (composizione), 2016 Sei telai: tempera all’uovo su legno; preparazione a colla di coniglio e gesso di Bologna pigmenti: Azzurro Oltremarino (lapislazzuli), Giallo (antimoniato di piombo), Rosso (Carminio Cocciniglia), Nero (carbone vegetale), Bianco (carbonato di calcio), Verdaccio. Collezione privata, Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena foto Francesco De Angelis

Eugenia Vanni Ammannitura (composizione), 2016 Sei telai: tempera all’uovo su legno; preparazione a colla di coniglio e gesso di Bologna pigmenti: Azzurro Oltremarino (lapislazzuli), Giallo (antimoniato di piombo), Rosso (Carminio Cocciniglia), Nero (carbone vegetale), Bianco (carbonato di calcio), Verdaccio. Collezione privata, Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena foto Francesco De Angelis

Artext - Di recente hai iniziato a insegnare alla Laba Firenze. Cos'è l'insegnamento per te: un'estensione della tua pratica dello studio? Oppure

quando ti pensi come insegnante ritieni di dover proporre qualcosa, da diffondere come ad esempio, una matrice di relazioni - o più come qualcuno che in modo abbastanza trasparente, lavora attraverso la propria esperienza d'artista praticante quindi a come arrivare, come affrontare questioni pragmatiche intorno all'arte e all'esposizione.

E V - Credo che l’arte non si possa insegnare, credo invece possibile riuscire a trasmettere delle informazioni e un’abitudine allo sguardo, alla cura e all’attenzione verso il proprio lavoro, al senso critico e autocritico, allo studio e all’applicazione corretta delle tecniche per poi poterle scardinare, insomma tutto ciò che sia utile a creare negli studenti un certo grado di consapevolezza. Perché è proprio questo grado di consapevolezza che genera la libertà espressiva e anche il suo controllo.

Il periodo dell’Accademia d’Arte va vissuto come un momento privilegiato perché è un tempo debito che permette di riflettere, studiare ed appassionarsi senza ancora il “peso” del sistema Arte.

Credo oltretutto che, se vissuta intensamente e con un buon corpo docenti alle spalle, l’Accademia possa essere una facoltà che, a differenza delle altre, induca davvero a far riflettere su se stessi e sulle proprie attitudini.

E’ l’unica facoltà che davvero si sofferma sulla propria vita.

Penso che i ragazzi non abbiano bisogno di grandi verità, ma della realtà, affinché poi siano in grado autonomamente di innescare meccanismi di critica sociale ed estetica. Non credo in un corso che diffonda stili precisi o ideali, ma credo in un corso in cui si possa investire sulle capacità di ognuno e che il docente debba essere uno strumento a servizio della cultura e della sua diffusione, nel modo più consapevole possibile: devono essere i docenti a piegarsi e capire la sensibilità degli studenti non viceversa.

Il rischio altrimenti è quello di generare corsi monotematici in cui i giovani artisti che escono rischiano di essere piccoli cloni del “maestro”. Oggi questo non serve, il passaggio dell’eredità dal docente allo studente avviene su altri piani, legati alle urgenze che spingono a fare arte, utili a consolidare ed estremizzare la propria visione per non perdersi e disperdersi.

E’ così che opero, chiedendomi tuttavia, la sera, al ritorno da lezione, in quei 60 km che distano Firenze da Siena, se tutto è andato bene, perché con la sensibilità degli altri non si scherza e mi sento sempre una grande responsabilità addosso per ogni consiglio o parola che dico, perché imprimiamo, anche involontariamente, sempre qualcosa di difficilmente scardinabile quando siamo dalla parte di là.

Giuliano Vanni, Carte, 1990 collage Courtesy l’artista

Giuliano Vanni, Carte, 1990 collage Courtesy l’artista

Artext - L’estensione della mente e del corpo umano attraverso altri dispositivi e strumenti è un fatto del presente recente. Qual è il tuo rapporto con le tecnologie? Ritieni che queste cambino lo sguardo e trasformino il sogno in un’utopia realizzabile?

E V - Nel 2012 è uscito il volume “to be able to: il fare artistico alla luce delle pratiche quotidiane”, un libro edito da NABA e che era la mia tesi di fine biennio specialistico in Arti Visive e Studi Curatoriali. Il libro essenzialmente parla del rapporto fra l’uomo e le sue abilità pratiche, includendo ovviamente quelle artistiche ma anche le tecnologie e, come queste, interferiscano sul concetto di apprendimento delle discipline. Quella delle tecnologie, infatti, è una faccenda che mi interessa da tempo e probabilmente quello che scriverò potrebbe essere smontato in qualsiasi momento da un buon massmediologo, oppure no… tuttavia avverto delle suggestioni che sento di poter dire liberamente.

Per semplificare ciò che penso al riguardo farò due esempi, il primo partendo dalla fotografia, il secondo dalla scrittura.

Oggi con uno smartphone si riesce a scattare, senza troppo impegno, delle buone foto, condivisibili all’istante e fruibili da tutti.

Potremmo pensare, dunque, che la fotografia sia in pericolo o in crisi ma non credo che sia esattamente così perché ogni sistema, ogni tecnica e abilità costruisce mondi nuovi intorno a sé diversi da altri, anche se il risultato può sembrare simile.

Uno smartphone non è un telefono con una macchina fotografica dentro, ma è un dispositivo le cui funzioni sono collegate l’una all’altra indissolubilmente.

In realtà lo scatto con lo smartphone non è fotografia, ma è uno sketch di noi stessi o del mondo, quell’immagine produce altre sensibilità, altre reazioni e fruitori, rispetto alla fotografia.

Come diceva Marshal McLuhan, ormai un po’ di tempo fa nel suo famoso libro “gli strumenti del comunicare: “il medium è il messaggio” e questo vale ora più che mai. Lo scatto veloce con il cellulare per un selfie è il selfie stesso, non è un autoritratto. Il suo significato sta nel gesto di farlo e nel diffonderlo, non tanto nel contenuto dell’immagine.

Il selfie dunque è costituito prima dallo spazio e poi dal tempo, la fotografia invece è costituita prima dal tempo e poi dallo spazio, sono quindi l’uno l’opposto dell’altro. Si può dire, dunque, che la fotografia ovviamente nasce prima del selfie, ma che quest’ultimo ne sfrutta il meccanismo distanziandosi dalle motivazioni che ne stanno dietro.

Questo esempio mi serve per affermare che la differenza sta sempre nella consapevolezza con cui usiamo un mezzo e la critica che applichiamo su quel mezzo e che l’errore più grande è quello di dare per scontate le cose che usiamo.

Per quanto riguarda invece la parola scritta o parlata, posso dire che personalmente non sono mai passata allo smartphone, ho un vecchio Nokia.

Può sembrare un atteggiamento passatista, ma è difficile che nella mia vita compia azioni per mera presa di posizione o per ideali (credo poco agli ideali in sé), di solito, in modo molto egoista forse, tendo per quanto possibile, a fare ciò che mi piace o ciò che realmente mi serve. Ho capito, per esempio, che Whatsapp velocizza la comunicazione, certo, ma contemporaneamente rischia di incrinare i rapporti: la scrittura veloce e gratuita non fa riflettere sui contenuti, di frequente viene frainteso ciò che diciamo e per chiarirsi poi servono altri cento di quei messaggi, quando una telefonata potrebbe in poco tempo risolvere il tutto. La mia percezione è che questo genere di comunicazione allontani invece di unire, rallenti invece di velocizzare: siamo tutti più vicini, sempre in misura di tempo, ma non lo siamo poi realmente nello spazio.

Quello che voglio dire è che dobbiamo imparare ad aumentare il senso critico nei confronti dei media, cominciare ad “aggiustarli” su una base umana. Fino a quando non si riuscirà a rendere meno selvaggia questa comunicazione continuerò a tenermi il Nokia.

Il problema è che si pensa alle tecnologie come qualcosa che procede in modo orizzontale tanto che, secondo questo principio, non dovrei neanche avere il computer e nemmeno il cellulare, e così via. Invece credo che gli strumenti di comunicazione come tante altre cose della vita, debbano essere lette come qualcosa di stratificato e non orizzontale, ovvero: è possibile che qualcosa in uno strato più profondo sia più “sano” e meno “distruttivo” di uno presente sull’ultimo e viceversa. La morfologia della terra ce lo insegna: è tonda e fatta a strati, non lunga e piatta e anche il nostro corpo, come le cellule e tutto il resto. Solo la linea del tempo è orizzontale, appunto…

La tecnologia va migliorata sulla base non solo delle ormai dipendenti necessità umane, ma anche sulla misura della natura umana. Per adesso le tecnologie vengono migliorate ma sempre seguendo il principio di velocità, immediatezza fruibilità e non invece nei termini di rapporti, che nella rete si sono trasformate in relazioni.

Così accade nel passaggio dalla meccanica all’elettronica sia nei motori che negli elettrodomestici: l’elettronica certamente ha portato dei vantaggi ma ha escluso totalmente il concetto di flessibilità, che invece fa parte della natura umana (specialmente per noi italiani). Così siamo sempre più dipendenti da altre entità e non abbiamo più nessun controllo sugli oggetti che ci circondano.

Questo mi fa paura perché mi toglie libertà e autonomia.

Eugenia Vanni Ritratto di tela di lino preparata, 2017 tempera all’uovo su tavola Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena

Eugenia Vanni Ritratto di tela di lino preparata, 2017 tempera all’uovo su tavola Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena

Artext - L'arte dei decenni precedenti ha preso a volte inizio da un dibattito o un argomento, non sempre da una piattaforma coerente o un campo unificato. Quale la tua idea sul Contemporaneo? Quali le appartenenze e le sperimentazioni che ti trovi a vivere.

E V - Adesso l’artista mi ricorda un po’ i protagonisti di quelle scene nostalgiche alla fine di alcuni film d’avventura, in cui c’è l’eroe che salva tutti e poi “questi tutti”, che stanno già festeggiando per l’avvenuta salvezza, gli chiedono che cosa farà adesso, e lui, già a cavallo e con lo sguardo girato verso un tramonto rosso, risponde che non lo sa, ma che sarà pronto per nuove avventure. Così si allontana verso l’orizzonte mentre gli altri continuano a festeggiare.

Ecco che la figura dell’eroe diventa qui una figura nostalgica perché è l’unico a rimanere solo.

Questa sensazione la provo, a volte, pensando alle opere e agli artisti oggi.

Eugenia Vanni Il lavoro è solo rispetto all'artista: ritrattodi calco in gesso rosa, 2015 olio su tela

Eugenia Vanni Il lavoro è solo rispetto all'artista: ritrattodi calco in gesso rosa, 2015 olio su tela

Eugenia Vanni Ritratto l’uno dell’altro, 2017 dittico, da sinistra: olio su tela di lino; olio su tela di cotone Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena

Eugenia Vanni Ritratto l’uno dell’altro, 2017 dittico, da sinistra: olio su tela di lino; olio su tela di cotone Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena  Museo d’Inverno 2016 Maurizio Nannucci featuring James Lee Byars, veduta della mostra

Museo d’Inverno 2016 Maurizio Nannucci featuring James Lee Byars, veduta della mostra  Eugenia Vanni Ritratto di te, che guardi me, 2017 dittico, da sinistra: olio su tavola, olio su tela Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena

Eugenia Vanni Ritratto di te, che guardi me, 2017 dittico, da sinistra: olio su tavola, olio su tela Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena  Eugenia Vanni Il secondo passeggero, 2013 performance: olio su tela, Ducati Monster 600 Dark Courtesy Madeinfilandia

Eugenia Vanni Il secondo passeggero, 2013 performance: olio su tela, Ducati Monster 600 Dark Courtesy Madeinfilandia

Eugenia Vanni Cinque giornate, 2015 affresco bianco in forma di piedistallo. Collezione AGI, Verona foto Nicola Noro

Eugenia Vanni Cinque giornate, 2015 affresco bianco in forma di piedistallo. Collezione AGI, Verona foto Nicola Noro  Eugenia Vanni Ammannitura (composizione), 2016 Sei telai: tempera all’uovo su legno; preparazione a colla di coniglio e gesso di Bologna pigmenti: Azzurro Oltremarino (lapislazzuli), Giallo (antimoniato di piombo), Rosso (Carminio Cocciniglia), Nero (carbone vegetale), Bianco (carbonato di calcio), Verdaccio. Collezione privata, Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena foto Francesco De Angelis

Eugenia Vanni Ammannitura (composizione), 2016 Sei telai: tempera all’uovo su legno; preparazione a colla di coniglio e gesso di Bologna pigmenti: Azzurro Oltremarino (lapislazzuli), Giallo (antimoniato di piombo), Rosso (Carminio Cocciniglia), Nero (carbone vegetale), Bianco (carbonato di calcio), Verdaccio. Collezione privata, Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena foto Francesco De Angelis  Giuliano Vanni, Carte, 1990 collage Courtesy l’artista

Giuliano Vanni, Carte, 1990 collage Courtesy l’artista  Eugenia Vanni Ritratto di tela di lino preparata, 2017 tempera all’uovo su tavola Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena

Eugenia Vanni Ritratto di tela di lino preparata, 2017 tempera all’uovo su tavola Courtesy Galleria Fuoricampo, Siena  Eugenia Vanni Il lavoro è solo rispetto all'artista: ritrattodi calco in gesso rosa, 2015 olio su tela

Eugenia Vanni Il lavoro è solo rispetto all'artista: ritrattodi calco in gesso rosa, 2015 olio su tela