Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt

La forma finale è determinata dall’architetta sul cantiere

Pavilion of Swiss

Nel contributo svizzero alla 19ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, le curatrici si chiedono:

«E se fosse stata Lisbeth Sachs, e non Bruno Giacometti, a progettare il Padiglione Svizzero?»

Sachs (1914–2002) è stata una delle prime donne architette ufficialmente registrate in Svizzera, contemporanea di Bruno Giacometti, autore del Padiglione Svizzero ai Giardini della Biennale di Venezia. È proprio in questo padiglione che le curatrici intendono far rivivere la breve esperienza della Kunsthalle ideata da Lisbeth Sachs per la Saffa, l’Esposizione svizzera del lavoro femminile del 1958 a Zurigo: un gesto costruttivo che richiama l’assenza storica di donne architette nei Giardini e rievoca la memoria spaziale di architetture meno conosciute.

«E se fosse andata diversamente? — Affrontiamo questa domanda come una finzione produttiva. Mettere in dialogo l’opera di Sachs con quella di Giacometti significa far convivere due visioni architettoniche, invitando i visitatori a riflettere sulla necessità di inclusività nella storia dell’architettura e nella pratica contemporanea. Questo intervento non è solo fisico, ma anche temporale: collega diverse eredità architettoniche e coinvolge la percezione dei visitatori rispetto alla continuità», affermano le curatrici.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

E se fosse stato altrimenti?

Riportare alla luce il padiglione delle belle arti di

Lisbeth Sachs e ricostruirlo nel presente evoca la

memoria spaziale delle meno conosciute donne architette.

Sachs (1914-2002) è stata una delle prime

architette registrate in Svizzera e contemporanea

di Bruno Giacometti, a cui si deve la progettazione

del Padiglione svizzero nei Giardini della Biennale di

Venezia. L’interpretazione frammentata di questo peculiare

padiglione promuove un dialogo strutturale e

simbolico dove il legno prende il posto del calcestruzzo

e il sistema di illuminazione centralizzato (come

da piano originario) funge da veicolo di trasmissione

acustica — tra la generazione di Sachs e la nostra, ma

anche tra i concetti di arte e architettura. Mentre la

luce si converte in suono, il padiglione passa a un’altra

dimensione, con una sorta di sintonizzazione costante.

Ha luogo una negoziazione sulla conservazione

delle due strutture sovrapposte, che non potrebbero

essere più diverse nel loro linguaggio formale.

Combinando lo sconosciuto con ciò che è noto

ci si addentra nella sfera del prodigio, dove non resta

che porsi quesiti ovvi: E se fosse stato altrimenti?

La risposta sarebbe: bisogna viverlo per crederlo.

E a volte bisogna costruirlo per sentirlo.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

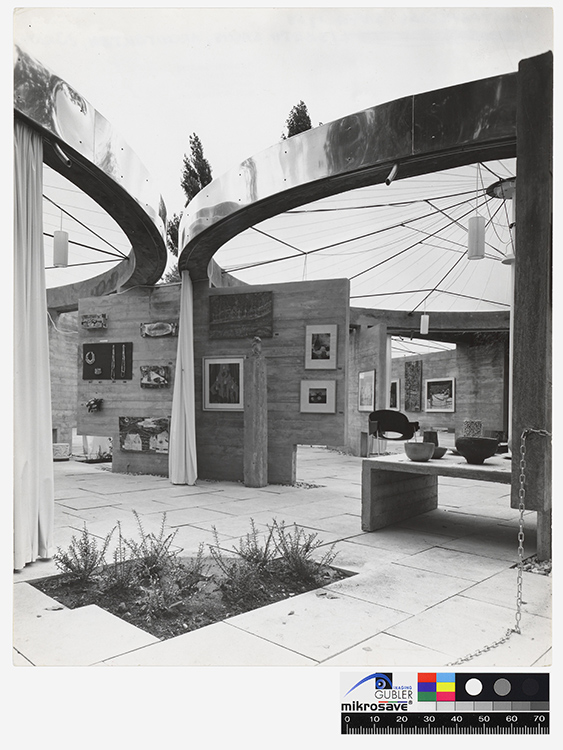

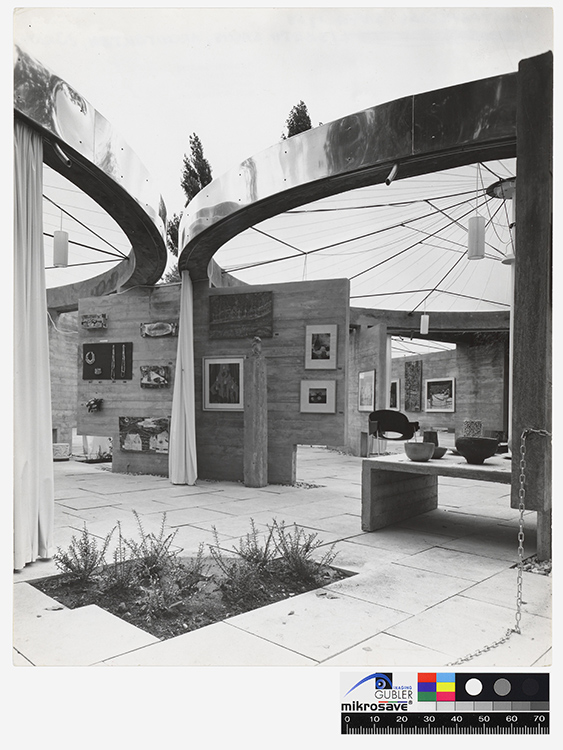

Il padiglione delle belle arti di Lisbeth Sachs

Il progetto originale di Lisbeth Sachs per il padiglione

delle belle arti propone un approccio peculiare alla

forma, alla struttura, al movimento e al paesaggio.

Concepito come padiglione temporaneo per l’Esposizione

nazionale svizzera del lavoro femminile (Saffa),

tenutasi a Zurigo nel 1958, fu demolito poco dopo il

termine dell’esposizione. Gli oggetti disposti sulle pareti

radiali si percepivano in armonia con il paesaggio

circostante: traslucenti tetti a membrana si protraevano

fino ad avvolgere le colonne centrali e diffondevano

la luce diurna proiettandola dall’alto. Pali, muri

e anelli coesistevano in armonia dando stabilità alla

struttura aperta, inducendo un movimento fluido che

dal parco conduceva al padiglione. Accompagnando

i sinuosi flussi delle persone e dei tendaggi, lo stesso

spazio si convertiva in una coreografia: “Wandernd,

schlendernd, auf geschwungener freier Spur.” (“Vagare

aggirandosi lungo sentieri aperti e curvilinei.”)

“Dare ascolto” come pratica di rendere pubbliche le cose

Con l’integrazione di un’installazione sonora sitespecific,

il Padiglione della Svizzera si è trasformato

in un’esperienza multisensoriale. Il processo progettuale

è stato documentato mediante registrazioni sul

campo che catturano conversazioni, luoghi e fasi costruttive

in cantiere. Evolvendo con il tempo e i movimenti,

questa composizione sonora invita all’incontro

con una “architettura che risuona”, una memoria

spaziale immersiva che prende forma quando le voci

del passato e del presente si incontrano. La natura

non lineare dell’installazione funge da nesso tra attori

diversi fornendo altresì una comprensione dell’architettura

che va oltre il suo ruolo di mera struttura

spaziale, convertendosi in un corpo risonante, dalla

sonorità viva.

L’incompiuto — o piuttosto, ciò che è imprecisato

— è il regno della poesia, il luogo dove rimangono

sospese forme convenzionali di pensiero, da cui nasce

un nuovo spazio. Uno spazio fittizio che induce a

riflessioni importanti: Come dovremmo vivere e costruire

al giorno d’oggi? Qual è il nostro rapporto con

la natura? In che modo ci posizioniamo in quanto individui

ma comunque appartenenti a una comunità?

Annexe è un gruppo di architette che valorizza

e predilige una cultura della costruzione che

parte da ciò che si ha a disposizione. Agendo

all’incrocio tra architettura e performance,

Annexe integra quanto già esiste, schiudendo

nuove possibilità in termini di spazio. Il gruppo

ricorre alla finzione quale strumento per

evocare il lavoro pionieristico delle professioniste

del design, dando vita a un confronto

con — e imparando da — chi ci ha preceduto.

L’attività di Annexe è relazionale, un connubio

tra presente e passato, tra risorse materiali

e conoscenze immateriali. Il gruppo funge

da veicolo per accogliere diverse forme di collaborazione

e pratiche edilizie femministe.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

Annexe

«Endgültige Form

wird von der Architektin

am Bau bestimmt.»

Forza, sali a bordo, nonnina.

“Io?”, direbbe, appena un po’ ammiccante

È un salto nel vuoto in cui vieni trasportato. Perché

non c’è una spiegazione per questo viaggio. È come

entrare in un mondo parallelo. Superando le circostanze

più inusitate. Indossa gli occhiali 4D.

Immagina: Ursula K. Le Guin fa appello all’umanità

per riflettere su chi possa rappresentare al

meglio la propria specie agli alieni. Potrebbe essere

la persona più longeva, che vive “ai confini del mondo”

— come la nonna, con la sua grande esperienza

di vita?

“Ma non ho mai fatto niente”.

Immagina la scena: la nonna che ritorna smaterializzata

dal suo viaggio in un altro mondo, con

un messaggio enigmatico che recita : «Endgültige

Form wird von der Architektin am Bau bestimmt.»

(La forma finale è determinata dall’architetta sul

cantiere). Le architette del gruppo Annexe ricevono

questo messaggio e accettano la sfida di ricercare

una forma finale — una struttura all’interno del Padiglione

della Svizzera.

“Dovete mandare qualche scienziato, quelli sì che ci sanno parlare

con questi buffi esserini verdi.

Oppure dovrebbe andare Kissinger.

E sennò uno sciamano?”1

Nonostante la sua breve esistenza, lo spazio

espositivo di Lisbeth Sachs, allestito a Zurigo nel

1958 in occasione dell’Esposizione svizzera del lavoro

femminile (Saffa), suggerisce un audace gesto

architettonico sovrapposto all’edificio progettato da

Bruno Giacometti nel 1952. Si tratta di uno sforzo

materiale: il progetto di Sachs è speculare, invertito,

accostato al piano di Giacometti. Ed è proprio questo

effetto rovesciato a colpirci con la realtà, diretto alla

retina. La modernità ha preso vita nel rovesciamento

della stampa e della matrice.

Il progetto di Sachs invitava il parco a estendersi

nello spazio espositivo, annientando la stessa logica

della binarietà — non solo offuscandone i confini,

bensì esponendo anche la loro artificialità. Questo

gesto architettonico equivale a una rivoluzione pacifica:

là dove regnavano gli opposti (dentro/fuori, permanente/

effimero, presente/assente), rimane solo un

fluido divenire. La forma finale esiste precisamente

per mettere in discussione la sua stessa esistenza —

un’asserzione intenzionale a ribadire che l’architettura

non è mai realmente completa.

Intraprendiamo un tormentato viaggio sul suolo

instabile dei Giardini della Biennale — una terra

dove le donne non esistono. Il padiglione delle belle

arti funge così da simbolo di comunicazione fallita.

Ci soffermiamo per rivisitare un vecchio problema:

l’assenza, la discontinuità, la precarietà della vita.

Nelle crepe della realtà e della storia, la fantascienza

ci aiuta a ritrovare il cammino per addentrarci in

nuovi spazi e dimensioni. (AS)

Nota

1 “La vecchietta spaziale” (1976), Ursula K.

Le Guin, in I sogni si spiegano da soli. Immaginazione, utopia, femminismotransl. Veronica

Raimo, Edizioni SUR (2022), p. 68.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

Curatori/Espositori: Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins, Axelle Stiefel e Myriam Uzor

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.  Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.  Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. Padiglione Svizzero alla 19. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.