Diego Marcon Glassa

Artext - Elena Magini

Dialogo

Artext - Se intento era il rinnovamento del processo espositivo, il nuovo display del Centro Pecci trova un valido supporto ai nuovi allestimenti.

Vedere una mostra di Diego Marcon o di Lina Pallotta e poi visitare la collezione produce un'esperienza che è più della somma delle sue parti.

Puoi raccontare di questo nuovo processo curatoriale, al Centro Pecci.

L’impegno di trasferire una conoscenza, dunque delle informazioni, al visitatore, ma altresì di offrire al pubblico un’esperienza che sia memorabile e che contribuisca a stimolare la curiosità nella dimensione dell’arte?

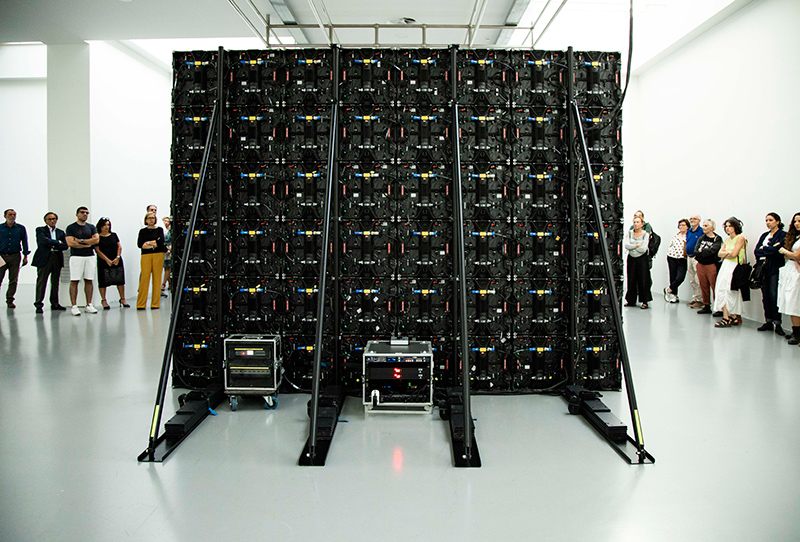

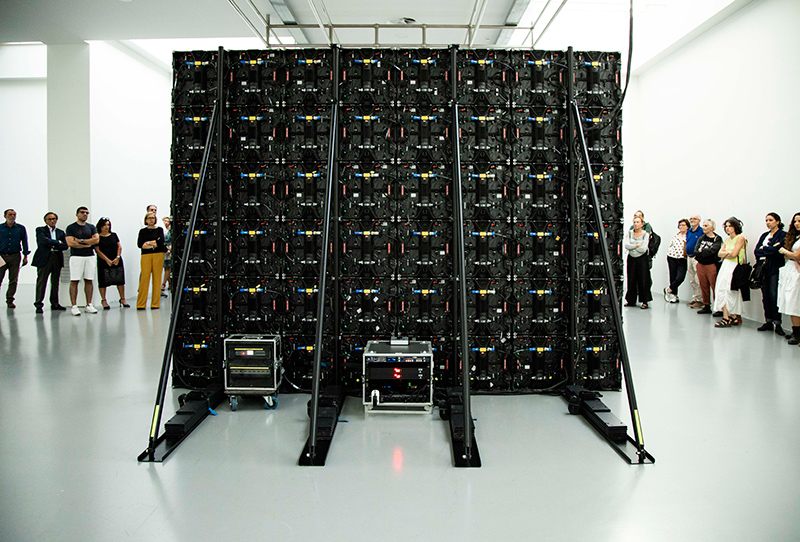

Elena Magini - Credo che il display stia sempre più diventato un elemento significante delle mostre d’arte contemporanea, è un processo che ha avuto avvio con il superamento del cosiddetto “white cube” e riguarda tutta la produzione espositiva dal postmoderno in poi. Il tentativo per me, da un punto di vista curatoriale, è quello di pensare forme allestitive che non inficino l’opera in sé, che non si sostituiscano ad essa, ma che funzionino da elemento paratestuale in grado di veicolare informazioni, sensazioni ed esperienze. Nel caso della mostra di Diego Marcon,

Glassa, il particolare dispositivo allestitivo funziona sia da elemento unitario, capace cioè di mettere i lavori in relazione al punto di darsi come un insieme, sia come dispositivo volto a evidenziare in una forma connessa all’esperienza alcuni elementi costitutivi della grammatica cinematografica, come la luce e l’ombra.

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Chiara Riccio

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Chiara Riccio

Artext - Prendersi cura dell'arte e dare un contributo come Museo alla definizione del termine arte - è sempre questo il senso innovativo della sua ragione - che “l’arte definisce l’arte”?

Un'idea che è già Duchamp a cogliere nelle conseguenze di questa nozione, che non sia l'artista a creare un'opera ma una società a trasformarla in un'opera d'arte.

La responsabilità di un Museo è quella di trasformare le opere in opere d'arte e dall'altra quella di preservare le opere che sono già opere d'arte, di evitare che diventino antiquate?

EM - La responsabilità di un’istituzione complessa come il Centro Pecci credo che sia molteplice: da un lato, come suggerisce il nome stesso “centro per l’arte contemporanea”, è quella di essere un soggetto di produzione dell’arte, e quindi di sperimentazione dei diversi linguaggi del contemporaneo, senza limitazioni rispetto a media e formati.

Dall’altra il Centro Pecci è un museo che nasce da un centro di documentazione: la dimensione museale e archivistica sono quindi parte delle funzioni costitutive del centro. Si lavora su più livelli, sulla collezione e sugli archivi, che sono il patrimonio identitario del museo, e sull’attività espositiva, educativa e di eventi, che si configurano come attività più facilmente in grado di leggere il presente e interrogarsi su questo.

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Artext - La figura del Curatore di un Museo non sempre definita secondo criteri chiari e precisi con la conseguenza che spesso è stata confusa con quella del direttore museale o di figure interne come i conservatori delle collezioni.

Come sei diventato curatore?

Quale è la tua esperienza in tal senso?

Che tipo di studi (o preparazione) un creatore di mostre deve intraprendere?

Ci sono stati curatori che hanno influenzato la tua pratica?

Che tipo di relazione si instaura con gli artisti per la mostra?

EM - La figura del curatore è di per sé una figura ibrida, che assume caratteristiche preponderanti a seconda del contesto in cui si trova ad operare. Essere curatrice all’interno di un museo per me significa non perdere mai di vista gli obbiettivi dell’istituzione, le sue necessità e i suoi intenti.

È un lavoro di mediazione, a volte di traduzione, spesso di accompagnamento.

Ho studiato Storia dell’arte contemporanea a Firenze, quindi non ho un percorso formativo specifico rispetto alla curatela. Per quanto mi riguarda è un mestiere che ho imparato a contatto con le curatrici e i curatori con cui ho lavorato negli anni, affinando via via, anche grazie al rapporto con artisti e artiste, le caratteristiche che sentivo più affini e significative per me. Ogni progetto, ogni mostra, ogni evento è diverso, anche perché ogni artista lo è, e diversa è la relazione che si instaura. Un testo sulla curatela che ho trovato particolarmente calzante per il mio modo di intendere il lavoro è “Curare l’arte” di Chiara Bertola, che descrive la pratica curatoriale come forma di “esercizio”, come un lavoro che non si può fare “una volta per tutte” e nemmeno “per sempre”, ma che piuttosto è da ricominciare ogni volta “come se fosse la prima volta”. Bertola insiste su come la curatela proceda sul filo di un difficile equilibrio, dove non ci sono libri cui fare riferimento né metodi su cui imparare tecniche o strategie precise. Mi ritrovo molto in questo pensiero.

Aggiungo solo che l’unica ricorrenza nell’esercizio curatoriale che mi sento di ricercare sempre è una certa onestà intellettuale, che non può mai mancare nei confronti del pubblico, degli artisti, degli spazi dove si opera.

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Artext – L’attuale tendenza alla interdisciplinarietà nella cura d’arte riprende la relazione - tra opera, architettura e Arte. Questa determinazione all’ambiente circostante, alle coordinate spaziali delle singole opere è un atteggiamento diametralmente opposto rispetto alla pratica curatoriale insita nel White Cube intenta a fagocitare ogni elemento che vi si pone all’interno.

Nell'allestire queste nuove mostre nelle sale del Gamberini e la nuova ala dell’architetto Nio, quali i criteri nel riprogettare in ambienti cosi differenti?

Modellati sulle opere stesse?

Utilizzando il display come sistema di potenziamento dell’opera e la pluralità linguistica dell’esposizione nei confronti dello spazio?

EM - Si, il museo si offre come un’architettura complessa, che passa dagli spazi razionali dell’architettura del Gamberini (quasi un “white cube” appunto), a quelli postmoderni dell’ampliamento di Nio. Spesso sono gli artisti e le artiste a decidere lo spazio per i loro progetti, ovviamente articolazioni così diverse implicano una profonda cura e attenzione nella relazione tra opere e ambiente. Nella mia esperienza ho trovato particolarmente stimolante lavorare nello spazio di Nio, meno “museale” ma limitante sotto molti aspetti, capace però di configurarsi sempre in maniera diversa a seconda degli allestimenti.

Spesso i limiti che impone divengono elementi strutturali dai quali partire per l’ideazione del display, fornendo modalità significanti anche per l’esposizione dei lavori: penso all’allestimento di Lina Pallotta, dove lo spazio vuoto centrale della sala è stato usato per dare “corpo” alle fotografie, o alla mostra di Simone Forti, che prendeva la curvatura dell’ala Nio e le dimensioni delle pareti come elementi costitutivi per le proiezioni e l’allestimento delle teche.

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Artext - Dagli albori della curatela d’arte, dal fervore degli anni sessanta alla complessità e la dilatazione dei tempi attuali con la progettazione, il catalogo, l’aspetto educativo e relazionale.

Puoi raccontare di questo insieme di processi relazionali e di come vengono svolti al Centro Pecci nello stretto dialogo con gli artisti?

EM - Quello del dialogo con gli artisti e le artiste è appunto l’elemento sostanziale nella cura dei progetti, siano mostre, cataloghi o eventi. Ciò che cerchiamo di fare è di sviluppare attività che permettano di leggere o rileggere le opere in modo non scontato, che possano aggiungere degli elementi ulteriori all’analisi critica di un’artista. È il caso delle mostre, ma anche dei cataloghi, che spesso sono più libri che “affiancano” l’elemento espositivo nel formato specifico della pubblicazione.

Artext - Nella monografia che accompagna la mostra co-curata insieme a Stefano Collicelli Cagol,

Glassa, 2023, di Diego Marcon - un tuo testo ( ) pone particolare accento sulla tecnica del Loop, accenni ad una dimensione sospesa e senza fine – Il tempo che veicola qualche riflessione – insensatezza e perdita di significato.

Puoi raccontare di questa idea di immanenza dell’opera, il suo essere presente fisicamente nello spazio, fruibile attraverso modalità plurali, ma sempre in relazione con l’ambiente e gli strumenti di proiezione?

EM - La pratica del loop, ricorrente nelle opere di Marcon, assume nel suo ultimo film

Dolle, un senso ulteriore rispetto alle sperimentazioni precedenti. A essere messa in scena non è tanto una dimensione sospesa e senza fine, come avviene ad esempio ne

Il malatino (2017), dove lo spettatore rimane ignaro della sorte del bambino protagonista, che potrebbe guarire così come morire; né la ripetizione diviene un meccanismo linguistico per suggerire una dimensione ironica o tragicomica, come è di fatto in

Ludwig (2018). In

Dolle assistiamo a un doppio livello di circolarità: quella del film, destinato a essere fruito in loop appunto, e quella all’interno della rappresentazione la quale ripropone, con minime deviazioni, la stessa azione che – come scopriremo nello svolgersi della narrazione – è sempre destinata al fallimento e quindi a essere costantemente reiterata. Il ripetersi dell’azione sempre uguale a se stessa nel risultato delle somme errate, acuisce la sensazione di insensatezza e perdita di significato, che è centrale nel film. Per Marcon il loop ha a che fare con l’idea di immanenza dell’opera, il suo essere presente fisicamente nello spazio, fruibile in modi molteplici grazie alle possibili configurazioni ambientali. In

Glassa ad esempio, Marcon ha pensato a una riduzione dell’ingresso nello spazio espositivo per l’esposizione di

Dolle, come a creare un ulteriore luogo chiuso e oscuro che possa rievocare le sensazioni claustrofobiche della tana, coinvolgendo sosì lo spettatore anche fisicamente.

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Talk

Elena Magini - Diego Marcon

Centro Pecci 18/09/2024

Elena Magini – Lavorando da molti mesi a questa mostra posso dire che è stato tutto estremamente semplice e di estrema precisione, l’intervento nello spazio, per la sua lucidità quasi chirurgico…

Asciutto e allo stesso tempo con una coerenza incredibile tra le varie parti, dove niente è lasciato al caso. Puoi raccontarci del tuo approccio a questo progetto?

Diego Marcon – Prima ancora della mostra al Centro Pecci sono stato invitato da Stefano Collicelli Cagol alla Quadriennale di Roma, FUORI, 2020, che ha co-curato nel periodo della pandemia. In seguito, Stefano mi ha proposto di collaborare ad un progetto, un “solo show” più corposo in uno spazio da definire, e chiedendomi quali fossero i miei spazi preferiti per una mostra, la risposta è stata il Centro Pecci.

Trovo infatti che la vecchia architettura del Centro Pecci sia una delle architetture museali più belle in Italia.

Quando è arrivato l’invito a lavorare qui e si è deciso di esporre in tutte le dieci sale dello spazio progettato da Gamberini, la configurazione della mostra ha preso forma in pochissimo tempo.

Uno degli aspetti più importanti era che l’architettura diventasse l’elemento centrale della coreografia e della drammaturgia del progetto, che in una mostra sono fondanti.

Ho invitato a collaborare l’architetto Andrea Faraguna – è la prima volta che collaboro con un architetto per la realizzazione di una mostra - perché ammiro il suo lavoro e condivido con lui un’idea simile di spazio e ambiente. Per entrambi l’architettura non è un elemento che è imposto all’interno di uno spazio, ma serve per mettere in dialogo e far riverberare più cose differenti, di diversa matrice e natura.

La mostra prende forma attorno a questa idea, dove sicuramente lo spazio è elemento importante, come lo è il vuoto e lo è sicuramente la luce. Una decisione che ho preso è stata quella di non disporre dell’illuminazione artificiale, quindi quando si guarda la mostra la si vedrà in maniera sempre diversa, una condizione sempre differente in relazione ai cambiamenti del giorno e delle stagioni.

Si è deciso anche di tenere il riscaldamento spento, in maniera tale che anche l’escursione termica determini un’atmosfera e un certo tipo di ambiente, ovviamente in determinati momenti dell’anno la temperatura verrà tenuta a livelli minimi, per la guardiania presente in mostra e anche per la salvaguardia della tecnologia e delle strumentazioni del museo.

Il lavoro di Andrea Faraguna si è andato strutturando con un intervento importante sullo spazio a sottolineare questo rapporto della mostra con la luce e in qualche modo l’interno con l’esterno.

Il lavoro di Andrea Faraguna si è andato strutturando con un intervento importante sullo spazio a sottolineare questo rapporto che la mostra istituisce con la luce, e anche per mettere in relazione in qualche modo l’interno con l’esterno. Interno ed esterno assunti come opposti, come ci sono altri elementi opposti da cui prende forma la mostra nell’attuare molteplici punti di vista. Ad esempio in

Glassa sono presenti due lavori, un video realizzato quando ero diciannovenne, che non avevo mostrato prima, ma anche l’ultimo film dal titolo

Dolle, una sfida che si è sviluppata attraverso la tecnologia degli animatronici.

Tony Cragg, Museo del Novecento, Firenze, foto Chiara Riccio

Tony Cragg, Museo del Novecento, Firenze, foto Chiara Riccio

EM – Lo spazio architettonico, il vuoto, lo spazio vuoto tra i vari lavori sono elementi centrali all’interno della mostra. Sicuramente un altro tema fondamentale è quello del tempo: il tempo solare, atmosferico, la diversa luce che muta durante il giorno e che di fatto è elemento contro-intuitivo rispetto alla generale esposizione dei lavori video. Queste variazioni di luminosità che in dei momenti fanno affiorare degli elementi, mentre in altri li nascondono, rendendoli quasi delle presenze fantasmatiche. Ma c’è anche il tempo della vita in generale…

DM – Io lavoro principalmente con le immagini in movimento. Quello che mi piace fare come artista, soprattutto nel display delle mostre, è disporre e far sì che ogni elemento concorra alla creazione di una narrazione, in una sorta di drammaturgia dell’esposizione che è calcolata anche nei suoi particolari più minuti, ad esempio su come è attaccata una presa, o tirato un cavo. E questo impianto costituisce croce e delizia nella costruzione di una mostra- è per me quasi una perversione, perché il perseguimento della perfezione si scontra poi necessariamente con il reale.

Durante la lavorazione dei film questo “scontro” diviene un aspetto molto interessante, ad esempio in

Dolle, che è un film che mette in scena degli animatroni con estrema precisione, ma che è stato realizzato dalle persone che lavorano come me e che costituiscono il laboratorio delle mie ricerche portando avanti un processo di produzione molto sperimentale con la materia, in una progettazione dove il piano ideale si incontra con il “reale”. Per dire come nei film sia importante restare aperti al reale, per far sì che le cose prendano forma, al contrario di quello che succede all’interno di una mostra, dove la realtà si presenta solo come un limite.

Ritornando alla questione del tempo… l’aspetto che mi piace nel fare le mostre e che ogni elemento, anche il modo in cui si vede un film, modifica la percezione del film stesso, a differenza di quanto succede al cinema, che è uno spazio ideale per la fruizione delle immagini in movimento. Ma questo è il motivo per cui scelgo di fare delle mostre e non di far vedere i lavori solo nello spazio qualitativamente perfetto della sala cinematografica. Ad esempio, una delle tre opere video presenti in mostra, è di fatto un lavoro di due secondi: chiaramente è più un dispositivo che un film in quanto tale, una sorta di sentinella che ricorda costantemente il passaggio del tempo. È una mostra che ha a che fare con la morte e credo anche che un aspetto di certa arte sia quello di avvicinarci alla morte. Per dire, noi adesso stiamo morendo, ogni secondo che passa siamo sempre più prossimi alla morte, finito questo talk lo saremmo sempre di più. In qualche modo la morte è un tema inevitabile, e centrale ed ha molto a che fare con il cinema, con il tempo, con i cani…

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Chiara Riccio

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Chiara Riccio

EM – Sono tutti elementi presenti e consequenziali nella mostra. E in realtà il tema della morte sottende in modi diversi molti dei tuoi lavori, se non tutti. La morte o l’insensatezza della vita che tu affronti in una modalità che è ironica ed allo stesso tempo grottesca, in qualche modo una risposta a quello che è inevitabile.

C’è un aspetto del tuo lavoro che mi interessa particolarmente, ovvero il tuo sentire rispetto ai modi diversi in cui il tuo lavoro viene percepito e interpretato. Mi pare che per te non ci sia un modo univoco di leggere la tua opera e che anzi lasci molto spazio alla libera interpretazione da parte del pubblico. Un aspetto che in un certo senso mi pare scontrarsi con l’assoluto controllo che eserciti nella fase preparatoria e nello svolgersi di ogni singolo lavoro. È una apparente contraddizione?

DM – La questione della progettazione maniacale non riguarda l’incontro tra l’opera e lo spettatore ma soltanto me ed il processo del lavoro. E in maniera più indiretta le persone con cui collaboro e condividono questa tensione. È una cosa che fa parte del processo di creazione e riguarda la produzione dell’opera e del confronto con la materia con cui si sta lavorando, in maniera sperimentale. E con sperimentale intendo che nessuno di noi ha mai fatto prima e si sta confrontando con qualcosa che non sa, che sta creando, a cui sta dando forma mentre lavora come processo e disciplina di creazione.

Quando si tratta di un animatrone e di come questo risponde al silicone, o se la pelliccia riesce ad aderire a determinati movimenti… beh, questa è una questione ben diversa dal disegnare una mostra perfetta nel render e poi accorgersi che sul luogo non corrisponde.

E questo è un aspetto molto interessante, che fa parte di una certa comicità o della frustrazione del vivere.

Sono consapevole che quello che mi permette di lavorare è un sistema complesso, dove ci sono varie figure tra le opere che faccio (e facciamo) e le persone che poi le vedono. Questi sono ad esempio i curatori, i mediatori culturali, i fogli di sala, le didascalie.

Nel mio mondo ideale questo incontro tra le persone e l’opera non dovrebbe essere mediato in nessun modo.

Lo vivo anche nella vita personale, ad esempio con la mia famiglia che non ha mai avuto a che fare con l’arte o la cultura. Da quando hanno cominciato a seguire il mio lavoro e vengono alle mostre mi chiedono di spiegare le opere. Questo mi rende molto triste, perché non c’è niente nella mostra che abbiamo fatto e che vedrete, che vada spiegato. Non c’è niente che significa altro da sé all’interno della mostra. Ovvero c’è, ma per me è assolutamente irrilevante per la lettura dei lavori. Io penso che non esista uno spettatore ideale. Sarebbe un limite insormontabile se io mi ponessi le questioni dello spettatore. Non penso allo spettatore, lo spettare non esiste o meglio…

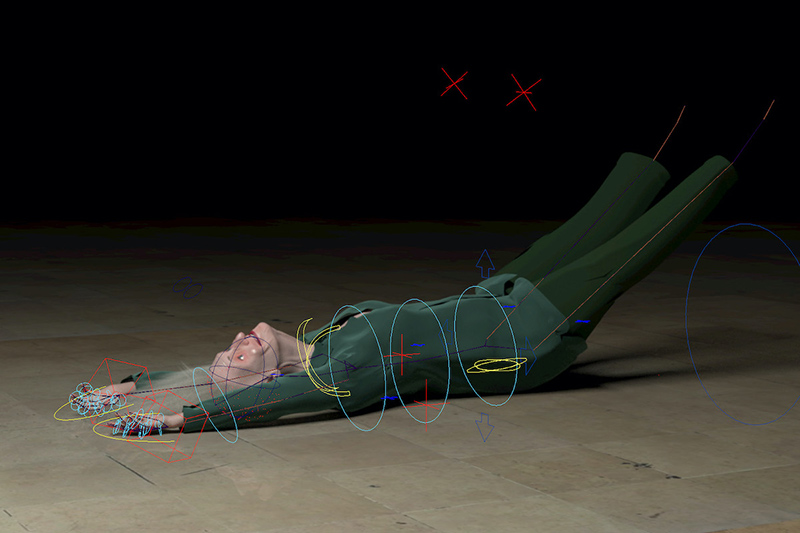

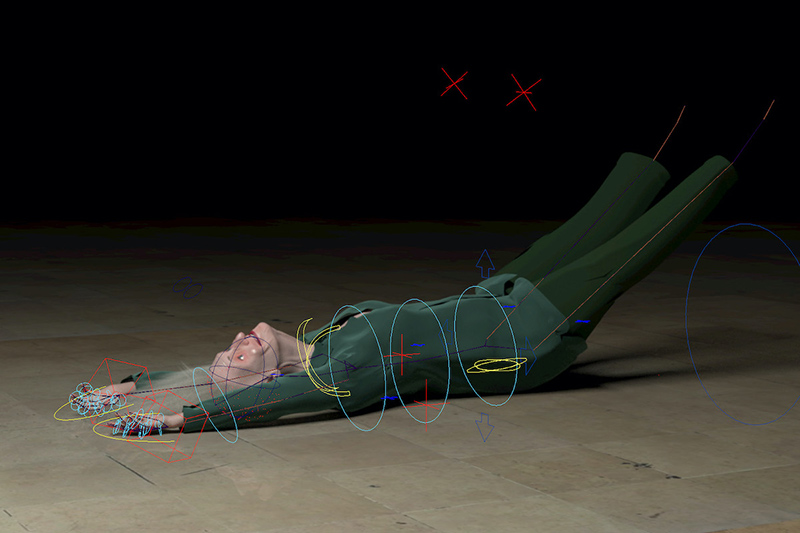

Diego Marcon. Render video

Diego Marcon. Render video

EM – … lo spettatore esiste, ma pensi allo spettatore quando costruisci un lavoro. Non lo devi compiacere. Ed infatti a ben vedere i tuoi lavori possono essere assolutamente respingenti, alcuni giocano sull’ambiguità tra piacevolezza e spiacevolezza in modo molto evidente, penso ad esempio a

The Parent’s Room. Vuoi parlarci di questo elemento di repulsione o comunque di fastidio?

DM – Credo che questo sia molto soggettivo. Ed anche la questione della morte se ci pensi lo è. Ad esempio qualcuno a proposito della mostra ha detto: “Io pensavo che dormissero quei cani, poi ho letto che erano morti”. Ed invece da un altro punto di vista puoi dire: “Pensavo che dormissero quei cani, però ho letto che erano morti … che bella morte pacifica, che bello stato di morte!”. Questo è un altro punto di vista, e la stessa ambivalenza esiste con la repulsione. Molto ha a che fare più che con il repellente con il perturbante, a mio avviso.

Sempre in

The Parents’ Room i quattro performer sono ricoperti da della prostetica a copertura totale, e nei punti in cui sono struccati o le stesse fattezze di questi master così pesanti, risultano piuttosto mostruose e disturbanti. Per me questo è quel grado di disturbo che si percepisce come ambiguità

come nei volti che sono iperrealistici con questi occhi o all’interno della bocca dove si percepisce la carne e non il sintetico e questo crea uno strano effetto.

Questo aspetto dell’ambiguità è molto importante, anzi credo che sia di grande rilevanza perché l’arte deve costituire uno spazio di opacità, in un momento in cui chiarezza e trasparenza sono dei valori assoluti. L’arte secondo me deve rivendicare un’opacità anche del linguaggio. Deve essere uno spazio ambiguo.

Per questo il mio cinema ha a che fare con la struttura.

Dolle nella nostra intenzione vuole essere questo - linguaggio ridotto a mero numero, a cifra svuotata da qualsiasi senso, non altro che mero dato. Ed è un meccanismo perfetto e un film totalmente inutile. Una produzione molto importante dove delle talpe contano all’infinito. È piuttosto meraviglioso questo aspetto dell’arte…

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

EM – …la possibilità di essere inutile…

DM – Si. C’è una frase che mi piace molto di un filosofo che dice – l’acqua e la bocca ci servono per nutrici, nutrire il corpo oppure per parlare e comunicare, ma quando la usi per fare sesso orale o per baciare, apri allo spazio del piacere o dell’amore, che non sono come mangiare per un corpo, ma sono comunque delle dimensioni importantissime. L’arte è un poco l’equivalente del sesso orale …

M - Parlando di

Dolle, che è il ultimo lavoro e che il Centro Pecci acquisisce grazie al PAC: lo consideri il lavoro più articolato che hai prodotto finora?

Vuoi raccontarci di questa complessità anche in relazione all’uso degli animatroni, che in qualche modo sono una diretta conseguenza o il passo successivo rispetto all’uso della prostetica in

The Parent’s Room?

DM – E’ il lavoro più articolato che abbiamo realizzato, parlo al plurale perché questi film sono fatti da tante persone che collaborano insieme.

E nel caso di

Dolle questa complessità ha raggiunto il culmine, perché il lavoro ha come protagonisti gli animatroni che sono dei pupazzi robotici. Prima di iniziare a produrli abbiamo fatto dei colloqui con alcuni studi di robotica che li realizzano sia in Inghilterra che in Italia. Ma abbiamo subito capito che non ci interessava lavorare con studi commerciali dedicati principalmente alla pubblicità, perché questo rende sia gli sguardi che i cuori inquinati, diciamo.

E quindi abbiamo disposto un laboratorio di ricerca sperimentale, a Certaldo dove ha lo studio Lorenzo Cianchi e dove siamo andati per la produzione. Quelli sono stati dei momenti estremamente belli ma complicati.

Poi c’è il lavoro in collaborazione con Manifattura Digitali Cinema, è stata aperta una bottega dove una decina di giovani sarti/e hanno lavorato con il tessuto. Ho scelto dove realizzare la scenografia, un laboratorio vicino a Calenzano.

Si, è stata una produzione molto complessa.

Ma al di la della produzione in quanto tale, lo stesso film ha una sua complessità interna. L’idea di

Dolle era quella di avere un set completamente automatizzato, dove noi dovevamo premere un pulsante e filmare quello che accadeva.

Di fatto abbiamo costruito un meccanismo e le riprese sono state veloci, abbiamo girato per due giorni intensissimi in questo spazio al centro di Manifatture digitali Toscana Film Commition.

È stato meraviglioso. Si, certo, il film è un meccanismo estremamente complesso, la produzione più importante e secondo me è il film più violento che abbia realizzato.

Diego Marcon, The Parents' Room (2021), still video

Diego Marcon, The Parents' Room (2021), still video

EM – Violento in che forma?

DM – Violento nel senso che quando ho osservato questo meccanismo funzionare, ho visto l’assurdità che affiora, che

Dolle fa affiorare questo incessante conteggio… Ho trovato molto violento anche questo mutismo e sordità che costituisce il film.

EM- Descrivendo il film hai sempre usato una parola che a me risuona molto, che è ottusità. In

Dolle tutto è estremamente ottuso e insensato, dalla ripetizione alla macchina sovradimensionata rispetto all’azione che viene raccontata e messa in scena. Peraltro questo risponde ad un disinteresse per la narrazione che pertiene tutti i tuoi film, ad eccezione forse di

The Parent’s Room, dove in effetti una narrazione c’è…

DM –

The Parents' Room (2021) è un piccolo musical, mostra un uomo seduto su un letto che guarda fuori da una finestra aperta. Sta cadendo la neve, la donna sdraiata accanto a lui sul letto ha girato la testa dall'altra parte della telecamera. Non si sta muovendo. Dopo un po' l'uomo comincia a cantare. "Devo dire che, ora che è finito", continua, "ho tolto la vita al mio piccolo figlio".

Ma ha ucciso anche sua moglie e sua figlia.

I protagonisti della sua storia compaiono, uno dopo l'altro...

“Vi ho uccisi tutti e tre, ma dopotutto mi sono ucciso, ho ucciso anche me stesso”. Festa fatta.

Naturalmente è una messa in scena. Un musical.

Non sono così naif da non sapere che è un soggetto sensibile e che può avere molteplici letture, speculazioni o discussioni che vanno dalla famiglia nucleare e tradizionale, ai femminicidi, alle violenze domestiche.

Ma quando ho deciso d fare quel film ho pensato - Voglio fare un musical con dei personaggi e non voglio raccontare nessuna storia.

Si è trattato di prendere delle decisioni estremamente formali e strutturali che coincidono, perché forma e contenuto sono la stessa cosa.

Per questo

Dolle non ha parole e la parola

Dolle non significa niente. Se si fosse titolato ‘La solitudine delle Talpe’ o ‘Senza titolo’ avrebbe avuto un significato. È il film che è il significante e per questo non ho interesse per la narrazione. In quel senso ho fatto un film a soggetto, è un film che si interroga sul medium cinematografico.

EM – Ed è un aspetto che volevo fa emergere. Del resto è curioso che tu lavori con il cinema pur non interessandoti alla narrazione o al lavoro con gli attori, anche per l’emotività che non puoi controllare direttamente. È un elemento caratteristico e fondante del tuo lavoro e ci riporta a questa assoluta consequenzialità e coerenza della tua opera, per cui forma equivale a contenuto, mentre l’attenzione è rivolta sulla forma come sistema significante.

DM – Sono molto le cose a cui non sono interessato, ad esempio al montaggio, alle riprese. Intendo dire che avendo fatto una scuola di cinema e imparando a girare filmati, tu sai che nelle riprese si gira anche del materiale che poi verrà tagliato dal film e quello è il lavoro di montaggio.

Dolle ad esempio ma anche

The Parents' Room, e in un altro film che stiamo girando e si intitola

La Gola, le inquadrature sono solo quelle... non facciamo che togliere dei secondi di testa e di coda, nella migliore delle ipotesi. Non mi interessa stare al montaggio, non mi interessano le riprese. E cosi i dettagli.

La narrazione mi interessa nelle mostre.

Glassa ha una sua narrazione.

Mi interessa invece la macchina e la realizzazione strutturale del film. Una volta annullata completamente ogni soggettività creativa od autoriale, trovo la meraviglia in quello che faccio nel vedere affiorare l’immagine del film.

In questo senso è sentire solo la macchina. Mettere in moto una macchina e sentire gli ingranaggi ed è quello che a noi succede vivendo, la macchina in cui siamo. Alla fine non c’è molto più di questo, la struttura ed il linguaggio.

Diego Marcon, The Parents' Room (2021), still video

Diego Marcon, The Parents' Room (2021), still video

EM – Un altro aspetto è la dimensione corale del tuo lavoro a cui tu hai già accennato prima. Vorrei porre l’attenzione sul fatto che lavori sempre con le stesse persone, diventate amiche e parte dei tuoi affetti, e di come questo possa essere importante in quanto aspetto del costituire comunità.

Puoi dire di questo spazio di lavoro e poi di vita che si ripercuote nelle tue opere e nel sentire dell’arte?

DM – E’ un aspetto molto importante degli ultimi anni e nelle nuove produzioni più impegnative. Prima di

Monelle le produzioni erano realizzate da me soltanto, con le animazioni e tutte le scelte necessarie.

E’ comunque una cosa di cui ho preso coscienza relativamente di recente, quando c’è stato il catalogo di

Glassa, Non è una questione che riguarda l’autorialità ma è una questione strutturale, perché le cose sono possibili per le connessioni e i dialoghi e gli affetti che si creano tra le persone.

Quindi è il mio film o la mia mostra, ma va ricordato che tutte le idee concorrono, il dialogo che si instaura gli affetti che si creano, al pari del budget che c'è.

Quindi è il mio film o la mia mostra ma va ricordato che tutte le idea concorrono, il dialogo che si instaura gli affetti che si instaurano o i soldi che ci sono.

Ci sono sempre degli aspetti di difficoltà come in

Dolle ma credo che sia possibile fare le cose in un’altra maniera, nella costruzione di relazioni e collaborazioni...

EM – E mi pare che questa sia un'ulteriore caratteristica del tuo lavoro, una porosità tra arte e vita.

Note -

1 - Di seguito i crediti del film Dolle che vede numerosi collaboratori abituali di Diego Marcon:

Executive Producer Camilla Romeo.

Head of Art Department Lorenzo Cianchi

Art Department Assistant Giulia Vergalito

Animatronics Textile Designer Giulia Pecorari

Animatronics Textile Designer Assistant Camilla Garofano

Animatronics Engineer Alexander Bygrave Stainton

Animatronics Programmer Peter David Hudson

Scenic Designer Giulia Gruescu

Digital Visual Effects & Color Grading Diego Zuelli

Sound Design & Mixing Federico Chiari

Realizzato grazie a PAC2021 - Piano per l'Arte Contemporanea

Promosso dalla Direzione Generale per la Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura

Diego Marcon, Glassa 2023, Centro Pecci, Prato, foto Chiara Riccio

Diego Marcon, Glassa 2023, Centro Pecci, Prato, foto Chiara Riccio

Diego Marcon. Glassa

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti  Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Chiara Riccio

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Chiara Riccio  Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti  Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti  Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti  Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti  Tony Cragg, Museo del Novecento, Firenze, foto Chiara Riccio

Tony Cragg, Museo del Novecento, Firenze, foto Chiara Riccio  Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Chiara Riccio

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Chiara Riccio Diego Marcon. Render video

Diego Marcon. Render video  Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti

Diego Marcon. Glassa, Installation View, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, foto Andrea Rossetti  Diego Marcon, The Parents' Room (2021), still video

Diego Marcon, The Parents' Room (2021), still video  Diego Marcon, The Parents' Room (2021), still video

Diego Marcon, The Parents' Room (2021), still video  Diego Marcon, Glassa 2023, Centro Pecci, Prato, foto Chiara Riccio

Diego Marcon, Glassa 2023, Centro Pecci, Prato, foto Chiara Riccio