UNA MOSTRA DI QUADRI

La figurazione inevitabile è una mostra di quadri (quadro: una parola elegante, ma forse obsoleta e potenzialmente pericolosa, soprattutto se usata nel contesto di una riflessione sull’attualità della pittura). Di quadri intesi come dispositivi di rappresentazione, ma anche come presenze rivelate nella loro dimensione oggettuale, materiale, cioè con tutte le fragilità e i limiti che questo comporta.

In mostra, e riprodotti in questo catalogo, ci sono quadri molto grandi e molto piccoli.

Ci sono quadri senza cornice, ma anche – cosa piuttosto rara oggi – con la cornice.

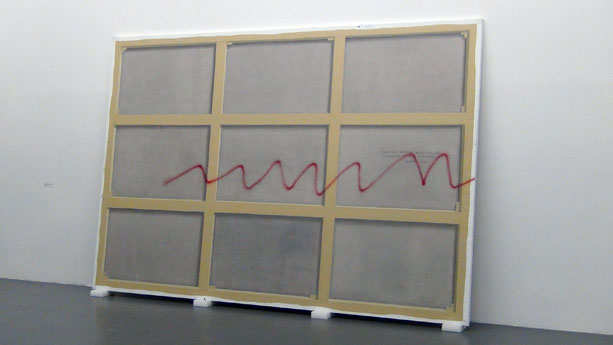

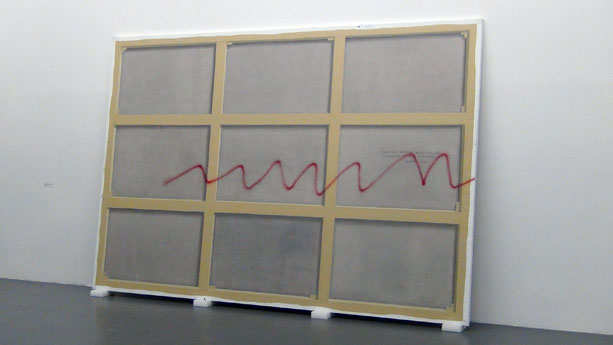

Ci sono quadri la cui superficie è tagliata (e di cui si intravvede il telaio appena dietro l’immagine) e altri con la tela rattoppata, cucita. Quadri apparentemente girati, rovesciati o che fingono di essere rovesci di quadri.

Oppure quadri che sono diventati tali dopo essere stati qualcos’altro: tavolozze, ad esempio, o quadri da mercatino..

Una mostra di figure

La figurazione inevitabile è anche una mostra di figure. Ci sono figure che germinano all’interno di questi quadri come presenze minime, ma necessarie. Figure che nascono solo dopo un lungo combattimento, o che resistono alla sparizione, come forze irriducibili. Oppure figure che aggirano i limiti materiali del quadro mimetizzandosi con essi, o che fanno di questi limiti una possibilità di sopravvivenza. E ancora, ci sono figure come presenze inaspettate, che emergono (per aggiustamenti, improvvisazioni) dall’astrazione, cioè da superfici disomogenee e potenzialmente illimitate.

La figurazione inevitabile è il racconto di una figurazione prudente e analitica, di una figurazione

con precauzioni. O del suo esatto contrario, cioè di una figurazione incidentale, automatica, apparentemente svagata, come se l’inevitabile fosse un impulso a descrivere e a indicare, nonostante una difficoltà, quella legata all’impossibilità di continuare a considerare il quadro come una finestra, come uno spazio organico e coerente di rappresentazione.

Un Inizio

Una storia della figurazione inevitabile (e di una mostra che si colloca negli interstizi tra figurativo e metapittorico, tra astrazione e figurazione) potrebbe avere molti inizi e molti punti di snodo.

Potrebbe cominciare ad esempio da Quadro girato, il rovescio di un quadro dipinto dal pittore fiammingo Cornelius Gijsbrechts nel 1670 e fulcro del bellissimo libro di Victor Stoichita L’invenzione del quadro, che per me è stato, veramente, uno degli inizi.

Potrebbe iniziare dalle avanguardie, oppure dalle conseguenze prodottesi dallo scollamento, avvenuto nel XIX secolo, tra pittura e storia, tra pittura e narrazione.

Potrebbe includere tutti quei dipinti che, pur astratti, hanno offerto la possibilità di continui rimandi al reale: la griglia modernista e l’architettura, l’urbanistica delle metropoli americane; il deserto e gli spazi sconfinati dell’Ovest in Jackson Pollock; il paesaggio, le ferite della terra e del corpo e certa pittura informale.

Dovrebbe indugiare su Gerhard Richter e sull’uso della copia fotografica come espediente verso la conquista di una svagata libertà di dipingere.

Potrebbe includere i dipinti di Philip Guston che segnano la definitiva uscita dell’artista dall’espressionismo astratto e l’approdo, inevitabile quanto inaspettato, a una figurazione fumettistica e apparentemente naif, verso la fine degli anni sessanta o giù di lì.

O i dipinti Michael Krebber apparentemente irrisolti, fragili, lacunosi. O alcuni lavori di Michael Van Ofen in cui un tondo è una testa, e certe rapide pennellate sono braccia, gambe, mani, e via dicendo. O i dipinti Cecily Brown, in cui figura e sfondo, paesaggio e figura si sostengono a vicenda, confondendosi. Oppure i lavori di Daniel Richter (quelli realizzati a cavallo tra anni novanta e duemila) che segnano il passaggio, inevitabile appunto, dall’astrazione alla figurazione.

La figurazione inevitabile è una mostra che allude anche a quello che non c’è, ai dipinti che potevano esserci e invece non ci sono, ma anche alla storia della pittura in generale.

Alcuni degli artisti in mostra hanno esordito in tempi molto recenti, altri invece hanno iniziato a dipingere negli anni novanta, cioè appena dopo il decennio dei neo-espressionismi e della Transavanguardia, cioè di una pittura muscolare ed esorbitante, di una figurazione segnata da un citazionismo cinico e strategico. La fine di quel decennio disegna probabilmente un solco molto netto nella storia della pittura recente, perché è un decennio dopo il quale è stato difficile continuare a dipingere, “ritornare alla pittura”, come dicono alcuni.

Per molti, la strada fu quella di rifugiarsi in una specie di fotorealismo di stampo richteriano, ma “di maniera”, esangue, concettualmente svuotato. Non è il caso di nessuno degli artisti in mostra. Le cose che accumunano alcuni di questi artisti, semmai, hanno a che fare con l’idea che la storia sia evocata non in modo strategico, ma automatico e involontario; l’accettazione della fragilità, della precarietà, della provvisorietà del dipinto (proprio nel senso in cui ne parla Raphael Rubinstein in Provisional Painting); la rinuncia dall’idea di capolavoro, di quadro definitivo in pittura.

Non che i dipinti di Tal R, di Avner Ben-Gal, di Joe Bradley (solo per fare alcuni esempi) non siano, talvolta, “muscolari”. Credo, però, di poter affermare che si tratta di una “muscolarità” che ingloba anche gli errori, i pentimenti, le incertezze e per questo molto diversa da quella degli anni ottanta.

Che cos’è, ad esempio in Tal R, quel piano intermedio (tra lo spettatore e le figure) di spesse bande con macchie e pennellate di colore in esubero se non una presa di distanza dalla rappresentazione, uno spazio di sosta e di svuotamento dell’immagine?

Il quadro e i suoi limiti

La figurazione inevitabile è una mostra che può essere letta più e più volte, perché i dipinti presenti si richiamano a vicenda e possono essere combinati e ricombinati ogni volta in modo diverso.

Ci sono i dipinti che coniugano una dimensione oggettuale, materiale del quadro e del dipingere con la figurazione: i telai “reinventati” e colorati da Merlin James, improbabili strutture che entrano a far parte dell’immagine, che interagiscono con le cose dipinte dall’artista (per lo più macchie, accenni di figure o frammenti di paesaggio) su una superficie trasparente (è come se questi lavori, pur con il loro aspetto più dimesso, fossero idealmente in dialogo con i grandi quadri su nylon di Sigmar Polke) e la figura di spalle con tela strappata in Looking with Mirror Apparatus di Richard Aldrich: anche qui il telaio non è più elemento nascosto, struttura funzionale e di sostegno, ma “apparato da guardare e per guardare”, con uno specchio applicato su uno dei listelli. C’è la tela grezza nei dipinti di Helene Appel, su cui l’artista “appoggia, sparpaglia o riordina”, dipingendoli, piccoli oggetti (chicchi di riso, reti da pesca, pellicole di plastica, rametti, nastro adesivo, tessuti e filo da cucito), come se la tela fosse il luogo della riproduzione di microeventi e disastri domestici, e la superficie dei dipinti di William Daniels, la cui vibrante discontinuità riafferma e al contempo nega la tridimensionalità dei materiali con cui l’artista ha manipolato le immagini di partenza. Ci sono le cornici colorate di Tal R, quelle dozzinali, ordinarie, dei dipinti di Thomas Helbig e di Merlin James, e la cornice illusoriamente ritracciata con nastro adesivo da Helene Appel. Ci sono infine i piattini di Luca Bertolo, le tavolozze usate dall’artista che, con qualche ritocco a posteriori, diventano coaguli atmosferici, visioni vagamente turneriane, paesaggi, quadri. Superfici, telai, tavolozze, cornici: ciò che accomuna questi lavori, più che il loro lato analitico e metapittorico, è però la serena accettazione dei limiti del quadro, la convinzione che essi dischiudano nuove possibilità di rappresentazione, e una specie di felicità nel dipingere negli interstizi, nei meandri, tra le pieghe materiali del quadro.

interni, narrazioni

Il racconto, in pittura, è costituito dal dispiegarsi delle figure nello spazio. Ma se il quadro non può più essere spazio coerente, organizzato, se non è più finestra, se la spazialità dei dipinti diventa fragile e incerta, in che modo la pittura può reinventare le sue strategie di rappresentazione e di racconto?

L’interno dipinto da Mamma Andersson, Abandoned, una stanza la cui visione è schiacciata su un muro logoro, segnato, con vecchi mobili accatastati e una finestra da cui si intravvede un paesaggio invernale, è la descrizione di una fine, un luogo abbandonato a una dimensione di atemporalità narrativa.

In Die Blaue Wand di Matthias Weischer è il muro blu, appunto, l’unico elemento stabile di una stanza, di uno studio in cui tutto (i quadri, i tendaggi, i mobili, i tappeti) sembra misteriosamente giustapporsi e scivolare verso un quieto surrealismo.

Street Fountain di Tal R è invece uno spazio aperto, una strada, in cui la sfrenata asimmetria

e discordanza tra gli edifici è controbilanciata dalla centralità (vagamente classica, rinascimentale) della fontana.

È proprio il tentativo di narrare partendo dalla distruzione e ricostruzione di un impianto classico ciò che accomuna i tre dipinti più narrativi della mostra, una specie di classicità le cui tracce sono sotto la pelle di ogni lavoro. Così se The Old di Tal R è fondamentalmente una scena di un cartone animato che ha la grandiosità di un’Adorazione dei Magi o di una Susanna e i vecchioni, in Give Him What You Gave Me di Avner Ben-Gal paiono incontrarsi una caotica scena metropolitana e un racconto biblico.

Partire da un impianto classico, “cercando di ridefinirne la retorica”, sembra essere anche l’approccio a certe immagini di Alessandro Pessoli, in cui a una rigida composizione per gruppi, masse e piani si sovrappongono i vorticosi coaguli di gesti, oggetti, azioni e racconti potenziali.

Combattimenti, fallimenti

In un capitolo cruciale della bellissima e fortunata biografia di Willem de Kooning, Mark Stevens e Annalyn Swan ripercorrono la storia dell’esecuzione di Woman I, l’opera che impegnò l’artista per più di due anni, sottolineando la resistenza, al suo interno, dell’idea di figura, che era stata completamente annullata dall’all over di Pollock.

Molti lavori de La figurazione inevitabile sembrano il risultato, se non proprio di una battaglia di pari intensità, di un combattimento con l’immagine e con la figura, le cui tracce si imprimono sulla superficie del dipinto come elementi inalienabili alle figure, di cui finiscono per diventare un vero e proprio spazio fisico o una specie di paesaggio.

Le piccole nature morte di Pierpaolo Campanini includono molte esitazioni, pentimenti, indecisioni. Gli oggetti e le piante di Campanini, già di per sé fragili, parziali, interrotti, sembrano “spastici” nel non riuscire a trovare un’esatta posizione nello spazio, sul ripiano, o il lato giusto da cui mostrarsi. Le macchie in primo piano di Innen + Aussen di Luca Bertolo, un tentativo di riprodurre fedelmente la foto in bianco e nero di una scultura di Fischli & Weiss, possono in parte corrispondere a dei piccoli resti di argilla cruda, ma sono al contempo la testimonianza di un irrisolto sul piano della rappresentazione (prove, esitazioni, attese) o di una resa. Le figure dei dipinti di Thomas Helbig derivano da quadri trovati in un mercatino, due anonimi ritratti che l’artista ha ricoperto di pittura fin quasi alla sparizione, come per verificarne la resistenza.

Nature morte, ritratti: i combattimenti, le cadute, i fallimenti degli artisti de La figurazione inevitabile avvengono proprio al cospetto dei generi, della classicità, sul tavolo di una natura morta o attorno ai lineamenti di un volto (vengono in mente le diciotto estenuanti sedute impiegate da Alberto Giacometti per portare a termine il ritratto a James Lord, la sua disperata

irrequietezza di fronte alla semplicità di un volto o di un paesaggio).

E accanto ai ritratti di Thomas Helbig ci sono i ritratti/tavolozza di Luca Bertolo, con le macchie

che suggeriscono ipotesi di occhi, nasi, bocche, e Japan – Rabbits – 1973 di Michael Bauer: profilo di un volto mutevole e inafferrabile, da cui emergono altri possibili volti per via della sovrapposizione di elementi eterogenei come in un ritratto di Arcimboldi.

I dipinti di Michael Bauer sono sempre imprevedibili – e indescrivibili. Come spiegare altrimenti l’impressione di figure che si rivelano da un convulso sovrapporsi di ombre, fumo, peluria, pellami, getti, schizzi, arnesi e oggetti ambigui, innominabili?

I want to make concrete rooms where the experience is absolutely abstract. (tal r)

È proprio quest’aspetto, l’inafferrabilità delle figure, il loro offrirsi allo sguardo in una condizione di temporaneità, di precarietà, di presenze colte appena dopo la loro comparsa (o un attimo prima della loro definitiva sparizione, come nei tardi dipinti di Francis Bacon) a segnare una parte importante della mostra.

Così se lo strano musicista in Cross Play Music di Alessandro Pessoli è colto nel grottesco tentativo di vedersi, di rivelarsi, di accendersi attraverso una candela, le figure di Rezi Van Lankveld sono fugaci apparizioni, frammenti (di corpi femminili, di braccia, di gambe) che si separano dall’informe come placche in movimento su una superficie liquida e magmatica, mentre quelle di Peter Linde Busk, “sghembe e misteriose”, sono parte di un unico impianto di pattern, motivi decorativi (di stampo medioevale, bizantino, tutto di superficie) da cui possono solo provvisoriamente emanciparsi.

E ancora: nei dipinti di Joe Bradley le figure sono sostanze fluide, mobili, multiformi, deducibili per associazioni di scarabocchi e macchie; in Katy Moran è invece una tensione, l’equilibrio e la dinamica tra le forme, tra gli elementi astratti del dipinto, a dare l’impressione di cose, di paesaggi, talvolta perfino di quadri classici; in The Beach (Tal R) il mare è dato dal sovrapporsi di rapide, spesse, pennellate orizzontali; le vele di Marco Neri risultano da una serie di variazioni e infrazioni alla rigidità della griglia modernista, così come gli edifici di Nero di Marte sono griglie che diventano visioni notturne di palazzi solo per via di piccoli tocchi di pennello (strade, lampioni, fari di automobili) o della vibrante, luminosa imperfezione dei puntini.

Ecco un possibile approdo della mostra: la figurazione è anche, inevitabilmente, un’esperienza

Astratta.

Riferimenti bibliografici

Victor I. Stoichita, L’invenzione del quadro. Arte, artefici e artifici nella pittura europea,

Il Saggiatore 2004

Raphael Rubinstein, Provisional Painting, Flash Art Italia n. 291, marzo 2011

Mark Stevens, Annalyn Swan, De Kooning. L’uomo, l’artista, Johan & Levi, 2006

James Lord, Un ritratto di Giacometti, Nottetempo, 2006

|